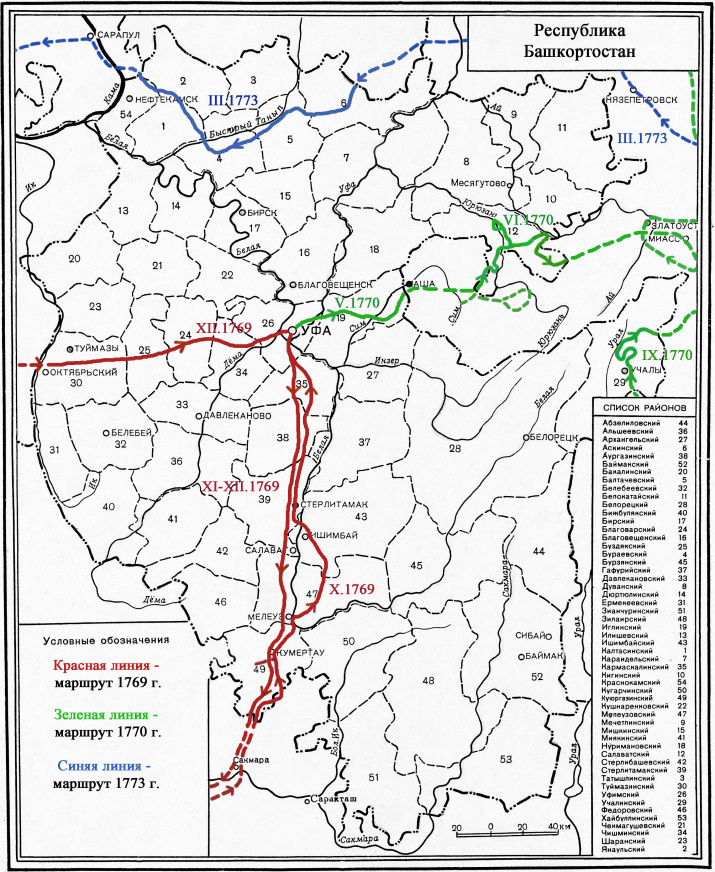

В феврале 1773 года Петр Симон Паллас вернулся на Южный Урал (в Челябинск) после своего двухлетнего путешествия по Сибири [Сытин, 2014]. В начале марта он вновь отправился в дорогу. Путь лежал на северо-запад через Кыштымский завод к реке Уфе, огибал с севера Уфимское плато (по территории Свердловской области и Пермского края) и подходил к северной границе Башкирии в районе Аскинского района (табл., карта).

Таблица

Маршрут и график движения П.С. Палласа по территории

Башкирии в 1773 году

| Дата по |

Географический пункт |

Дата по |

|

| старому стилю |

По Палласу [1788] |

Современное название |

новому стилю |

| II.1773 | Возвращение из Сибири |

II.1773 |

|

|

III.1773 |

По Челябинской обл. (Челябинская креп. – г. Челябинск, Кыштымский завод – г. Кыштым, Сорокинская пристань – с. Шемаха Нязепетровского р-на), Свердловской обл., Пермскому краю (последние пункты перед Башкирией: Енапай-аул, ныне с. Енапаево, и р. Атер – оба в Октябрьском гор. округе Пермского края) |

III.1773 |

|

|

Аскинский район |

|||

|

9.III.1973 |

Слияние р. Атер с р. Туй (Тио), близ оз. Тю (Тио) | Устье р. Атер на р. Тюй близ оз. Тюйно (на границе Октябрьского гор. округа Пермского края и Аскинского р-на РБ) |

20.III.1973 |

|

9.III |

Бурма, д. и Бурма, р. | Бывш. д. Старая Бурма в устье р. Бурминка (южнее с. Новая Бурма) |

20.III |

|

10.III |

Кигаст-Аул, д. на р. Кигази | Кигазы, с. на р. Кигазы |

21.III |

|

Балтачевский район |

|||

|

10.III |

Тошкор-Аул, д. на р. Тошкор | Тошкурово, д. на р. Тошкурка |

21.III |

|

10.III |

Танып, р. | Быстрый Танып, р. |

21.III |

|

10.III |

Арыш, д. | Возможно, д. Старобалтачево на р. Карыш (близ впадения в р. Ар) |

21.III |

|

10.III |

Якши-Аул | Староякшеево, д. |

21.III |

|

Бураевский район |

|||

|

10.III |

Кизган, речка | Кизган, р. |

21.III |

|

10.III |

Ксиер, д. | Касиярово, д. |

21.III |

|

10.III |

Бураева, д. и Бигдзян, д. на реке Сару | Бураево, с. и Бикзян д. (северная часть с. Бураево) на реке Сару |

21.III |

|

11.III |

Танып, р. | Быстрый Танып, р. |

22.III |

|

Калтасинский район |

|||

|

11.III |

Кирей, р. | Гарейка, р. |

22.III |

|

11.III |

Качак, д. на р. Качак | Большекачаково, д. на р. Качак |

22.III |

|

11.III |

Большой Кябак, р. | Киебак, р. |

22.III |

|

11.III |

Кябак, д. на р. Большой Кябак | Киебак, д. (на южной окраине с. Краснохолмского) на притоке р. Киебак |

22.III |

|

Янаульский район |

|||

|

11.III |

Суссады, р. | Шады, р. |

22.III |

|

11.III |

Сузабебаш, д. | Старый Сусадыбаш, д. |

22.III |

|

Краснокамский район |

|||

|

11.III |

Иванькина, д. на р. Амзя (?) | Никольское (Иванькино), с. на р. Калмаш |

22.III |

|

11.III |

Амзя, р. | Амзя, р. (вероятно, близ устья у с. Амзя) |

22.III |

|

11.III |

Буй, р. | Буй, р. (на стыке Краснокамского и Янаульского р-нов РБ и Камбарского р-на Удмуртской Республики) |

22.III |

|

11.III.1773-30.VII.1774 |

Далее по территории следующих регионов: Удмуртская Республика (первые крупные пункты после Башкирии – Камбарский завод, ныне г. Камбарка Камбарского р-на, и село Сарапул – ныне г. Сарапул), Республика Татарстан, Оренбургская обл., Западно-Казахстанская обл. Казахстана, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Московская, Ленинградская обл.; возвращение в Санкт-Петербург. |

22.III.1773-10.VIII.1774 |

|

Маршрут Палласа на стыке Башкирии и Пермского края пересекал северо-западную окраину обширного и труднопроходимого Уфимского плато, многие места которого остаются «глухоманью» и по сей день. В XVIII—XIX веках лишь единичные исследователи посещали эту местность, поэтому описание Палласа, хоть и краткое, имеет особую ценность. Так, он сообщает [Паллас, 1788, с. 24]: «Отсюда [от Енапай-аула – села Енапаево Пермского края] идет необитаемый, гористый и весьма лесной волок, называемый Атерским волоком на 75 верст… Упомянутая лесистая полоса, которая Пермскую и Уфимскую провинцию разделяет, состоит по большей части из ели, и в иных местах находятся сосны и черный лес».

Здесь мы видим в целом верную лесорастительную характеристику Уфимского плато, покрытого, как известно, темнохвойными елово-пихтово-широколиственными лесами (с вкраплениями сосняков). Проезжая по лесу, Паллас поразился обилию клестов (клест-еловик), «стадами летающих». Лесная дорога, которая в этих местах «небезопасной почитается», переходила границу Башкирии в районе впадения речки Атер в реку Туй, «в Уфу текущую», и шла дальше в южном направлении. Вскоре лес стал «реже и ровнее», и путники, переправившись у одинокой избушки через Туй, прибыли ночью в русскую деревню Бурму. За Бурмой, где дорога сворачивала на запад, тянулись открытые места. Добравшись до Кигаст-аула на речке Кигази, Паллас отметил, что местные «жители как от землепашества, так от вождения пчел равное довольство имеют» [c. 25-26].

Сразу за Кигаст-аулом путешественник въехал на территорию нынешнего Балтачевского района (см. табл. и карту). Первая деревня на пути – Тошкор-аул (что на речке Тошкор, в Танып впадающей), и «богатые здешние башкирцы столь изрядные землепашцы, что множество ржи на Камские винокурни отвозят» [с. 26]. Между Кигаст-аулом и Тошкор-аулом Паллас повстречал дубовые перелески, которых до этого (к северу от Уфимского плато на территории Свердловской области и Пермского края) не видел. Но по замечанию Палласа, здешние «дубы ради сырости почвы к строению негодны». Сегодня эти небольшие участки дубовых лесов в пределах Аскинского и Балтачевского районов республики являются самыми северными дубняками предгорной (близ Уфимского плато) полосы Башкирского Предуралья. Вместе с мелкими фрагментами дуба, еще попадающимися на юге Пермского края, дубняки Балтачевского, Аскинского, а также Янаульского, Караидельского и Белокатайского районов Республики Башкортостан образуют северо-восточную границу ареала дуба черешчатого в России.

От Тошкор-аула вдоль левого берега Таныпа на юго-запад простиралась «прекрасная широкая равнина», по другую же сторону реки виднелась холмистая местность, «поросшая весьма густым хвойным, а наипаче еловым лесом». Двигаясь по этой равнине, Паллас воскликнул: «Трудно найти лучшего и удобнейшего местоположения для землепашцев» [с. 26].

Слева по ходу движения осталась деревня Арыш; в Якши-ауле сменили лошадей (эту деревню Паллас ошибочно локализует на речке Кизган), затем проехали по многим деревням, «населенным Татарами, Черемисами и Вотяками» (на этой трассе расположены такие селения, как Чурапаново, Сейтяково, Новодюртюкеево и Стародюртюкеево Балтачевского района, деревня Старокизганово Бураевского района, существовавшие во времена Палласа) [Асфандияров, 2009].

Реку Кизган отряд Палласа пересек уже в пределах Бураевского района республики (см. табл. и карту). Вскоре проехали «веселую» деревню Ксиер и прибыли в деревушку Бигдзян на реке Сару (рядом с деревней Бураевой), где и заночевали. В этом месте путники «оставили прекрасную вышесказанную равнину», повернули на северо-запад и переправились через Танып на правый берег реки. Местность резко переменилась: Паллас характеризует ее как «исполненную гористых лесов», с полянками, «дубовыми залесьями», березами, соснами, «болотными деревами» и ельниками на «мокрых местах».

Следующий пункт маршрута – деревня Качак, «лежащая на малой речке сего же имени» на территории Калтасинского района (см. табл., карту). Речка Качак, согласно Палласу, впадает в реку Кирей (это река Гарейка, которую отряд пересек на въезде в Калтасинский район), а последняя – в Танып. Прибыв в деревню Большой Кябак (на окраине нынешнего села Краснохолмского), путешественник кратко характеризует водную сеть этой местности, называя реки Тулбу, Большой Кябак и Танып, сообщает, что последняя «чрез 120 верст в реку Белую впадает».

Отсюда, все в том же северо-западном направлении, Паллас проследовал в сторону деревни Сузабебаш и «еловых лесов при реке Суссады, которая в речку Буй, соединяющуюся с Камой втекает» [с. 27-28]. Суссады (река Шады) и Сузабебаш (деревня Старый Сузадыбаш) располагаются уже в пределах Янаульского района (см. табл., карту).

Далее дорога пошла по долине Буя на запад и привела Палласа в деревню Иванькину, «к Казанской губернии принадлежащую … и стоящую при речке Амзе, впадающей в Буй». Согласно А.З. Асфандиярову [2009], деревня Иванькина – это нынешнее село НикольскоеКраснокамского района (см. табл. и карту). Но село Никольское лежит на речке Калмаш, а не на Амзе, и, возможно, Паллас здесь снова ошибся. Затем путешественник пересек Амзю и вышел к Бую (притоку Камы), переправился через Буй между устьем Амзи и Камой и вступил на современную территорию Удмуртской Республики. Ночью 22 марта 1773 года он прибыл на Камбарский железный завод, а 23 марта – в село Сарапул.

К территории Краснокамского района, а именно к низовьям Белой и «башкирскому» участку русла Камы, вполне можно отнести сообщение Палласа о некоторых рыбах, сделанное им при описании окрестностей Сарапула: «Мимотекущая река Кама … [имеет] в рыбах великое изобилие, кои здесь почти самые вкусные по всей России. По крайней мере, здешняя белая рыбица [белорыбица, или нельма], осетры и стерляди далеко Волжских превосходят. Кроме сих трех родов в Каме за главную рыбу почитать должно лососей, или так называемую красную рыбу, которая обыкновенно ловится величиною в полтора или два локтя [до 1 метра]. Мне сказывали и о другой породе лососей, которые иногда в Каме, а более в Белой реке ловятся, и Стрежевой камский линь называется» [Паллас, 1788, с. 48].

«Главной камской рыбой» Палласа с определенной долей вероятности можно считать каспийского (волжского) лосося, в прошлом поднимавшегося вверх по Каме до реки Чусовой [Берг, 1948], но ныне здесь уже не встречаемого. Что касается стрежевого («глубоководного») линя из породы лососей, то это, предположительно, таймень обыкновенный, способный нереститься на глубине до 3 метров и до сих пор обитающий в горных притоках верховий Камы и Белой. В прошлом, как утверждается [Дорофеева, 2003], вид встречался по всему течению Камы, Белой и Вятки, случаи вылова тайменя на Каме в Удмуртии (на Воткинском водохранилище) отмечаются и поныне. Все названные виды осетровых и лососевых рыб занесены в Красные книги Удмуртской Республики и Пермского края (белорыбица и волжский лосось числятся в них в категории «вероятно исчезнувшие виды»), осетр, стерлядь и таймень – в Красную книгу Республики Башкортостан.

Еще одно небезынтересное наблюдение Петра Палласа «удмуртского периода» тоже имеет отношение к территории Краснокамского района Башкирии: «Другая выгода сих стран состоит в прегустых лесах, которые вверх к Сарапулу по обе стороны Камы растут, а наипаче весьма много соснового лесу в себе содержат» [Паллас, 1788, с. 47]. Не вызывает сомнения, что речь идет о прикамских сосновых борах, тянущихся полосой вверх по Каме почти от устья реки Белой – особенно по левому (в том числе «башкирскому») берегу реки. Некоторые участки этих уникальных лесов, произрастающих на песчаных террасах реки Камы в пределах Республики Башкортостан, сегодня имеют статус ботанических памятников природы («Высокобонитетные естественные сосняки в Николо-Березовском лесничестве» и «Сакловский лес»).

Касательно мартовского маршрута 1773 года Паллас также пишет [c. 28-29]: «На последней части сего моего проезда имел я случай узнать … Вотяков и Черемисов, которые во время всего моего путешествия еще мне не встречались». Под «последней частью» он имеет в виду как раз территорию Башкирии (от Аскинского до Краснокамского района), где наряду с башкирскими, татарскими и некоторыми русскими населенными пунктами, ему часто попадались на пути удмуртские («вотяцкие») и марийские («черемисские») деревни. По результатам путешествия ученый дает подробное и яркое описание этих народов, «Российскому владычеству подвластных»: сведения о вотяках по наблюдениям в Башкирии и Удмуртии занимают у него 8 страниц [с. 29-37], о черемисах (только по наблюдениям в Башкирии) – 4 страницы [с. 37-41]. Рассказывая о них, он, в частности, упоминает домашних животных (лошади, крупный рогатый скот, овцы, гуси, утки), говорит о землепашестве, бортевом пчеловодстве, еловых лесах и «священных» елях.

ris01_pallas.jpg

В конце марта 1773 года Петр Симон Паллас съездил в Казань, 18 апреля вернулся в Сарапул и 2 мая отправился в дальнейший путь (см. табл.). Проехав по юго-восточной части Удмуртии, он вступил с севера в пределы Татарии и 7 мая в районе деревни Шуган (село Татарский Шуган Азнакаевского района Республики Татарстан) приблизился к западной границе Башкирии (Бакалинский район) на максимально близкое расстояние – около 7 км. В последующем его маршрут [Сытин, 2014] все более и более отдалялся от территории Башкирии.

Список литературы

Асфандияров, А.З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий / А.З. Асфандияров. Уфа: Китап, 2009. 744 с.

Берг, Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Ч. 2. С. 467-925.

Дорофеева, Е.А. Hucho taimen – обыкновенный таймень (Pallas, 1773) / Е.А. Дорофеева // Атлас пресноводных рыб России. М.: Наука, 2003. Т. 1. С. 75-77.

Паллас, П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Часть 3. Половина 2. 1772 и 1773 годов / П.С. Паллас / Пер. с нем. В.Ф. Зуева. СПб.: Имп. Академия наук, 1788. 480 с.

Сытин, А.К. Ботаник Петр Симон Паллас / А.К. Сытин. М.: Тов-во науч. изданий КМК, 2014. 456 с.

(Окончание следует)

Валерий Путенихин