На экспедиционной секции Владислав Карелин представил результат многолетних исследований по топонимике массива высших гор Урала, реализованного в вышедшей книге «Пуэнг-Ур – высшая уральская Гора».

Владислав Карелин - легендарный путешественник, действительный член Русского географического общества, мастер спорта по туризму, многолетний автор журнала «Уральский следопыт». Возглавляемая им экспедиция первой присвоила номера всем перевалам Приполярного Урала. В 1959 году возглавлял одну из поисковых команд пропавшей группы Игоря.

Самой крупной жемчужиной Приполярного Урала является, бесспорно, вершина с современным названием гора Нáродная – высшая на всем Уральском хребте. Находится она в северной части Исследовательского кряжа на Главном Уральском водоразделе. Образует горный узел, от которого отходит несколько гребней. В южном каре расположен небольшой ледничок, из которого берет исток р. Нáрода. На западе берет исток р. Манарага, впадающая в р. Косью. Из северного кара вытекает один из истоков р. Балбанью, впадающей в Кожим. Вершина имеет два плато. Северное расположено выше восточного. Северное – плоское, а восточное – слегка покатое. Вершинная часть горы представляет собой купол. Вершинная площадка – относительно ровная, каменистая.

В 1927 году экспедиция Уралплана и академии наук СССР планомерно, начиная с 1924 года, обследовавшая северную часть Уральского хребта, установила в верховьях р. Косью и правых притоков р. Хулги наличие мощного горного кряжа, которому дали название – «Кряж исследователей Урала в XIX столетии» или, в упрощенном виде, «Исследовательский кряж». Были определены высоты ряда вершин. Наивысшей из них было дано название Нáродная (по имени р. Нáродцы, берущей истоки в одном из каров вершины). По результатам инструментальных измерений гора Нáродная оказалась высшей среди вершин на всем Уральском хребте. Геодезические измерения в экспедиции производил С. Янченко, который в то время был студентом Ленинградского университета. Позднее его имя было дано горе, ближайшей южной соседке высшей вершины.

В материалах, опубликованных сотрудниками североуральской экспедиции 1927 года, не уточнено место ударения в названии горы. Нарóдная или Нáродная? Позднее в ряде публикаций, в том числе и в изданиях Большой Советской энциклопедии, появились различные формы написания этого оронима – Нарóдная, Нáрода, Нáродная, Нáрода-из. Например, Н.А. Гвоздецкий считал, что название вершины образовано не от слова «народ», а от названия реки Нáрода. Поэтому он, как и ряд других исследователей, ставит ударение на первом слоге – Нáродная. Академик П.Л. Горчаковский, пожалуй, единственный из членов Российской Академии наук, побывавший на макушке высшей уральской горы, в своей специальной статье, посвященной названию горы, ссылаясь на мнение Б.Н. Городкова, считал, что название вершины происходит от русского слова «нарóд». Поэтому ударение в названии горы он ставил на втором слоге – Нарóдная. Такую точку зрения поддержали Н.П. Архипова и Е.П. Ястребов, а также А.К. Матвеев.

Вторую версию (Нарóдная) доказать невозможно. Ее можно либо принимать, либо не принимать, пользуясь только верой в то или иное мнение.

А вот первая версия (Нáродная) может быть подвергнута структурному анализу. Если гору назвали по имени реки, то ее могли бы именовать Нáродинская (по мнению Горчаковского), Нáродская или Нáродинская (по мнению Матвеева). Действительно, в русском языке при словообразовании прилагательных от существительных широко используются суффиксы -ск и -н, например: атмосфера –атмосферный, газета – газетный, Антарктика – антарктический, Арктика – арктический. При этом суффикс -н встречается гораздо чаще, нежели суффикс -ск.

Рассмотрим сравнение, которое предложил сделать Матвеев, расширив объем сравнения. В топонимии Урала имеется ряд однотипных по структуре названий: Павда – павдинский, Ляля – Лялинский и др. Для всех этих примеров характерно образование названий гор от названий рек (Павда, Ляля и др.) с дополнительным словом – Камень (Павдинский Камень, Лялинский Камень и др.). В этих примерах название реки – первично, а название горы – вторично. Для всех этих топонимов характерным является использование двух суффиксов – -н и -ск. Если бы «первоназыватели» высшей уральской горы хотели назвать вновь открытую ими вершину по имени реки Нáрода с использованием традиционной уральской структуры наименования гор, то они могли бы дать название вершины в форме Нáродинский Камень. Но «первоназыватели» решили не использовать такую форму названия горы. Но тогда и форма Нáродинская должна быть исключена. Другая форма «Нáродская» от аналога Кама – камский, предложенная Матвеевым, является типичным исключением из выше приведенного ряда и допустима как прилагательное («камский берег» или «камская долина»), имеющая отношение к потамонимам, а не к оронимам.

Далее отмечу, что на Урале имеются следующие топонимы: поселок Ягодное, гора Ягодная, хребет Ягодный. Названия их происходят от рек Ягода, Ягодная, протекающих по соседству с этими горами. И при словообразовании имени горы от названия реки используется суффикс -н: река Ягода – гора Ягодная – хребет Ягодный, а не река Ягода – гора Ягодинская – хребет Ягодинский. Кроме того, на Урале имеется хребет Срединный – от «средина» (а не Срединский).

По аналогии с вышеизложенным получаем: река Нáрода – гора Нáродная. Следовательно, «первоназыватели» совершенно правильно дали название горе. Именно – Нáродная! С ударением на первом слоге.

В опубликованных статьях Алешкова находится и подтверждение логике названия горы Нáродной. В этих статьях приводятся производные от названия горы Сабля – «Сабельный район», «Сабельный отряд», «Сабельный массив», «Сабельный ледник». И во всех таких случаях Алешков использовал суффикс -н. А ведь мог бы использовать и суффикс -ск. Даже беглое знакомство со словарем русского языка показывает, что в таких случаях суффикс -н используется гораздо чаще, нежели суффикс -ск. Добавлю, что еще В. Даль в XIX веке в своем Толковом словаре указал: сабля – сабельная полоса. И Алешков в полном соответствии с В. Далем использует суффикс -н: сабельный. Логично полагать, что «первоназыватели» высшей уральской вершины поступили аналогично паре слов «Сабля – сабельная» и, используя суффикс -н, получили в результате – гора Нáродная от реки Нáрода. Добавлю к сказанному, что Алешков в своих статьях использовал термин «Нáродно-сабельный район», т.е. район между горами Нáрода и Сабля. И в обоих случаях он использовал одинаковый суффикс -н. Из вышеизложенного следует, что «первоназыватели» давали название высшей уральской вершине не случайно, а продуманно и обоснованно.

Однако самое интересное состоит в том, что высшая уральская вершина имеет исконное мансийское название, которое в опубликованной литературе нигде не встречается. Сохранению мансийского названия высшей уральской горы мы обязаны венгерскому путешественнику Анталу Регули, который в 1843-1845 гг. совершил путешествие по Уралу. На Урале Регули занимался главным образом вопросами языкознания и этнографии. Но также проводил и географические исследования. Рукописные материалы Регули прекрасно сохранились и ныне находятся в рукописном отделе библиотеки Венгерской академии наук в Будапеште. Во время нескольких моих поездок в Будапешт мне удалось среди рукописей Регули отыскать это мансийское название высшей уральской горы.

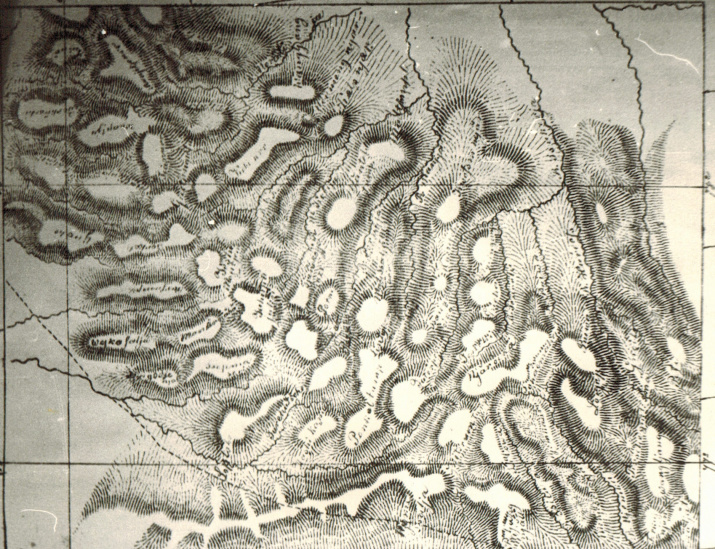

За время своего уральского путешествия Регули составил несколько рукописных карт, о чем он сделал более 20 записей в своем Дневнике, который опубликован на венгерском и русском языках. В материалах Регули мне удалось отыскать шесть его рукописных карт. На одной из них – «Карте речной области Северной Сосьвы», составленной по сообщениям манси Алексея Касимова, нанесена цепочка гор по линии Главного Уральского водораздела с указанием рек на обоих склонах хребта. Горы на карте показаны от истоков реки Хулги (на севере) до верховьев реки Лозьвы (на юге). На карте надписаны названия рек и гор. Между верховьями рек Пуйва и Норэти (современная река Нáрода) стоят скобка и надпись: «Hier ist der Ural am hochsten» («Здесь Урал есть наивысший»). Рассматриваемая карта в сочетании с несколькими записями в письмах Регули позволяет сделать вывод о том, что Регули сделал географическое открытие – впервые письменно зафиксировал со слов манси и нанес на карту «район высших уральских вершин».

В начале сентября 1844 года Регули остановился лагерем на реке Мань-Хобею и в течение семи дней обследовал горы в районе высших уральских вершин, составляя карту района. В своем Дневнике он записал: «5… Рисую Урал»; «8… наконец понятным способом рисую Урал»; «9… С Тьюбингом иду через перевал»; «10… Пишу Урал…».

Среди рукописей Регули пока не удалось найти оригинал той карты, которую Регули «рисовал», находясь в районе высших уральских вершин. Однако конечный чистовой вариант такой карты отыскался и был даже напечатан типографским способом. После своего возвращения в Петербург из уральского путешествия он по просьбе Русского географического общества составил большую рукописную карту Северного Урала, которая ныне хранится в библиотеке Русского географического общества в Петербурге. На карте имеется вставка, на которой изображен именно тот «район высших Уральских вершин», отмеченный скобкой на выше упомянутой рукописной карте Регули. На этой вставке в истоках р. Норэти (современная Нáрода) обозначена гора, имеющая мансийское название… Poäӈ (Поэнг) ypp. У Регули слово уpp записано с двумя согласными буквами р. Но в дальнейшем вслед за Татьяной Дмитриевной Слинкиной я буду записывать в этом слове одну согласную букву р. Мансийское слово ур имеет перевод 'гора'. Не вызывает никакого сомнения тот реальный факт, что гора Поэӈ-Ур является современной вершиной Нáродной. Подтверждение тому – соответствующее расположение горы в истоках р. Нáроды, а также окружающих гор и рек. Кроме того, на вставке на знаке горы (в виде светлого пятна) поставлен крестик и только рядом записано название. Крестик отличает вершину от всех других гор и придает ей значение какого-то элемента важности. Среди материалов Регули имеется топонимотека – несколько ящичков, типа каталожных, в которых находятся топонимические карточки. Среди них мне удалось найти несколько записей, раскрывающих семантику мансийского названия высшей Уральской горы: päng вершина, 'верхушка, жало, шип'; pong pätit 'темя, макушка, вершина'; pong 'голова'; pang, pänk 'зуб'. В обобщенном виде гора Поэӈ-Ур в записях Регули имеет смысл – гора-верхушка, шип, макушка, голова, т.е. главная, высшая гора. В современном словаре мансийского языка находится слово пунгк 'голова, зуб', имеющее такой же смысл, как и в записях Регули. Перевод Поэӈ как 'голова' отражает высшее положение ее по сравнению с другими частями тела, что по сходности выражает высотное преимущество горы по отношению к окружающим вершинам. И еще одна чрезвычайно интересная запись имеется в топонимотеке Регули, сделанная в латинской транскрипции, но содержащая слова мансийского языка: poäӈ urr – kwonti kasch len urr. Ее можно представить на мансийском языке в виде кēнт кāс лун урр, со следующим переводом на русский язык – кēнт 'шапка' + кac (эллипсис от кāсаланкве 'заметить, увидеть, различать') + луунг 'высокий’ (в таком виде последнее слово записано в мансийском словаре Регули) + урр 'гора', получая в итоге – 'гора [у которой], шапка видится высокой'. Таким образом, и в этой записи Регули отмечается высотное положение горы Поэӈ-Ур, фиксируя ее преимущество по высоте перед другими горами, т.е. оттеняется тот факт, что эта гора самая высокая (шапка – вершина горы смотрится заметно выше других гор).

Могли ли манси, кочующие с оленями по Приполярному Уралу, определить, зафиксировать факт главенства горы Поэӈ-Ур по высоте? На этот вопрос следует ответить однозначно и утвердительно. Подняться на гору Поэнг-Ур можно по нескольким маршрутам, не представляющим особой сложности (однажды зимой я скатился на лыжах с самой макушки горы до озера, расположенного в истоке левой составляющей реки Балбанью). На плато Отдыха, расположенное на северном гребне вершины, ныне заезжают даже машины. А с плато до макушки горы рукой подать. С верхней же точки горы прекрасно видно, что она выше всех других вершин в округе. Таким образом, Регули сделал свое второе уральское географическое открытие – впервые нанес на карту высшую вершину Урала. И сохранил для мировой культуры мансийское название Поэӈ-Ур высшей уральской горы.

В итоге можно считать, что высшая вершина Урала Поэнг-Ур (Нáродная) была открыта трижды. Когда-то давно безвестный манси поднялся на вершину, глазомерно определил ее превосходство по высоте над окружающими горами и дал ей название «высшая, главная вершина», тем самым сделав географическое открытие. Но у манси в те времена не было письменности. Из уст в уста это название передавалось из рода в род. В середине XIX века этот факт со слов манси зафиксировал А. Регули. Он письменно записал эту информацию и впервые нанес высшую уральскую вершину на географическую карту, тем самым повторно сделал географическое открытие. И, наконец, в 1927 году С. Янченко геодезическими измерениями научно доказал приоритет высоты горы Поэнг-Ур (Нáродной), подтвердив правоту А. Регули и неизвестного манси, чем как бы в третий раз сделал географическое открытие.

Недавно опубликована уникальная книга «Мансийские оронимы Урала». Ее автор – Татьяна Дмитриевна Слинкина. На страницах книги представлены объяснения большого количества мансийских названий уральских вершин. Издание такого плана появилось впервые и заслуживает всяческого одобрения. Татьяна Дмитриевна – манси, родилась в селе Хошлог и является представителем народа манси, обретшего собственную письменность. И в то же время Татьяна Дмитриевна – собиратель и хранитель традиций народа манси, что имеет особенную ценность при обсуждении происхождения топонимов.

Исследовательский кряж автор именует Сакв-Ур, справедливо считая его самым высоким горным массивом на Уральском хребте. Далее она приводит мнение современных старожилов манси о том, что участок гор, расположенных между вершинами Карпинского и Мāнси-Нром (г. Мансинер), именуется Нораты-Нр, а Поӈк-Ур выделяется как пик массива Нораты-Нр. Однако такое мнение не соответствует данным Регули. На его вставке на карте Северного Урала вершина Noräti-njäl расположена в верховьях р. Яптояга левого притока р. Noräti примерно в 35 км восточнее горы Поэнг-Ур. При этом в названии вершины используется термин njäl, который характеризует вершину относительно небольшой высоты. На основании данных, приведенных у Регули, не следует отождествлять между собой горы Нораты-Нр и Поӈк-Ур.

Татьяна Дмитриевна название высшей уральской горы фиксирует в виде Поӈк-Ур. Однако в записях Регули название горы записано с двумя гласными буквами – Поäӈ-Ур. Некоторые исследователи считают, что в мансийском языке не встречается сочетание двух гласных букв. Но в мансийско-русском словаре имеются подобные слова, например: воиӈ 'жирный', коюӈкве 'выслеживать, проследить', сюм 'ручей, родник', хоилтаӈкве 'задеть, тронуть' и др. Поэтому нельзя исключить из рассмотрения запись Регули с двумя гласными буквами, учитывая, что она сделана в более раннее время и именно ей следует отдать предпочтение.

Большие сомнения вызывает присутствие конечной согласной буквы к в названии высшей уральской горы в записи, сделанной Татьяной Дмитриевной – Поӈк-Ур. Название это состоит из двух слов. Ур 'гора' можно рассматривать как существительное, а Поӈк – как прилагательное: Поӈк 'высшая', 'главная' гора. Но в мансийском языке прилагательные, образованные от существительных, оканчиваются на ӈ (без последующей согласной буквы к), например: ас 'дыра' – асыӈ 'дырявый'; вт 'ветер' – втыӈ 'ветреный'; ит 'скорость' – итыӈ 'скорый'; нер 'гора' – нерыӈ 'горный'; хури 'узор' – хуриӈ 'узорчатый, красивый' и др.

На основании сказанного, думается, логично название высшей уральской горы записать в виде Роäӈ-Ur (Поэӈ-Ур, Поэнг-Ур), с двумя гласными буквами и без конечной согласной буквы к.

Мои разыскания мансийского названия высшей уральской горы длились более десяти лет и завершились успехом благодаря сохранившимся архивным материалам венгерского путешественника А. Регули.

Для воспроизведения мансийских букв желательно использовать алфавит: XANTYI_0; PTF76F;

PTF55F; Xanty_4; PTF75F; PTF56F