Среди учредителей Императорского Русского географического общества, занимавшихся исследованиями Южного Урала, помимо Василия Перовского, Владимира Даля, Платона Чихачева, следует назвать имя Григория Гельмерсена.

Горный инженер, генерал-лейтенант, ординарный академик Российской академии наук, выдающийся русский геолог Григорий Гельмерсен (при рождении Георг фон Гельмерсен, нем. Georgvon Helmersen) родился 29 сентября 1803 года в семье лифляндского барона на русской службе в Дуксендорфе, вблизи Дерпта, в Эстляндии. Первоначальное образование он получил в Санкт-Петербурге в Главном немецком училище святого Петра (1808-811 гг.). Высшее образование получил в Дерптском университете, который окончил в 1825 году со степенью кандидата.

Изучение геологического строения Уральских гор велось с начала XVIII столетия. Однако, в первой четверти XIX века сведения о рельефе этой горной страны все еще были весьма скудны, даже не было точно известно, где «Уральский кряж» кончается не только на севере, но и на юге.

Гельмерсен начал знакомиться с геологией Уральских гор в 1826 году во время экспедиции под руководством профессора Дерптского университета Морица Энгельгардта.

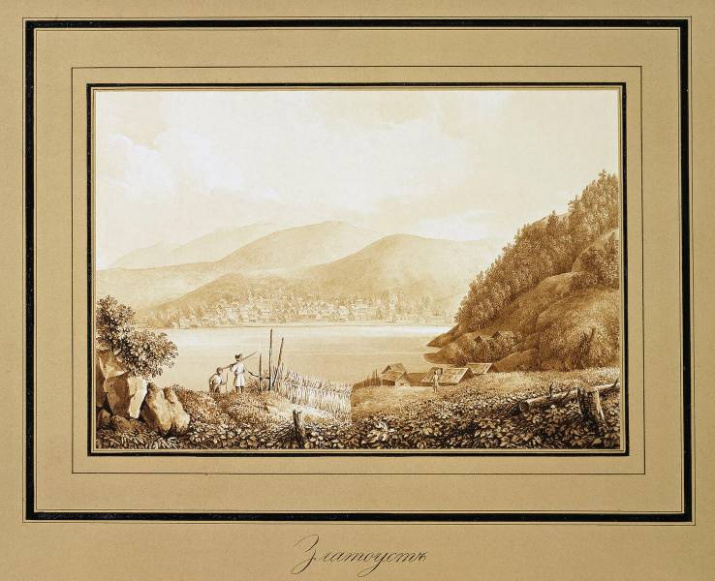

В фондах Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа хранится небольшая папка из зеленой кожи. В ней аккуратно сложены 12 рисунков, наклеенных на желтые тонированные паспарту.

«Виды из Уральских гор, рисованные с натуры кандидатом Дерптского университета Григорием Гельмерсеном в 1826 году» — написано на заглавном листе. Рисунки исполнены бистром – специальной тёмно-коричневой краской, приготовлявшейся из сажи, растворённой в воде, и напоминающей однотонную акварель.

Из двенадцати листов два изображают районы Среднего Урала — виды Кушвинского и Нижне-Тагильского заводских прудов, четыре – район Златоуста, Миасского заводского пруда у горы Таганай, два – виды горы Иремель, и на последних четырех рисунках мы видим долину реки Сакмары и Губерлинское плато.

Это одно из самых ранних сохранившихся изображений Урала. Как и большинство видов городов и местностей России, появившихся в начале XIX века, уральские рисунки были связаны с одной из научных экспедиций.

В то время географические, этнографические, геологические и другие экспедиции, кругосветные плавания и даже дипломатические миссии всегда сопровождал художник-видописец. В Уральской геологической экспедиции 1826 года начинающий геолог Григорий Гельмерсен оказался талантливым художником и запечатлел всё нужное в путешествии.

В 1828 году Гельмерсен и его друг Эрнст Гофман были командированы на Южный Урал для изучения золотоносных отложений. Южно-Уральская экспедиция была организована «для производства геогностических (геологических) исследований и отыскания золота на пространстве от округа Миасского завода до Губерлинской крепости, а также для определения высоты положения города Оренбурга над Каспийским морем». Исследования продолжались два летне-осенних сезона, главным образом — в 1828 году.

Основное направление маршрута экспедиции — от Оренбурга на север к истокам реки Урал, которые были ими уточнены. Геологи проследовали по маршруту «Оренбург – река Сакмара – река Большой Ик – хребет Ирендык – Кизил – река Урал – гора Магнитная – Верхнеуральск». Северной точкой маршрута была вершина горы Иремель. Ученые зафиксировали на картах истоки рек Белая, Ай, Уй и Миасс. На обратном пути определили истоки других наиболее крупных рек края: Сакмары, Большого Ика, Таналыка и Зилаира. Продвигались чаще всего верхом на лошадях, реже на лодках, пешком.

Полевые работы начались 30 мая 1828 года, закончились 28 сентября того же года. Уже «наступила столь суровая, с холодом и снегом погода, что мы при крепости Губерлинской остановили наши исследования» (из статьи Гофмана и Гельмерсена «Описание Южного Урала», опубликованной в «Горном журнале» за 1835 год).

Из Оренбурга их путь лежал вверх по реке Сакмаре (правый приток реки Урал) до устья Большого Ика (с заездом в село Спасское). Вверх по Большому Ику через Зилаирское плато они достигли сначала Преображенского, а затем Кананикольского медеплавильных заводов. В долине Большого Ика и его левого притока, Большой Сурени, встретив гипсовые отложения, они отметили множество провалов — проявлений карста, однако не обратили внимания на это интересное явление. Перевалив водораздел рек Сакмары и Урала (хребет Ирендык), отряд направился в крепость Кизильскую. Отсюда началось продвижение вдоль берегов Урала до самого истока.

Достигнув крепости Магнитной, они задержались здесь на несколько дней для изучения «железной горы Магнитной» и отметили: «Руда сия богата, и разработка оной легка». Действительно, в ту далекую пору разработка руды шла со склонов горы и поэтому была относительно легка, но ручной труд рабочих был очень тяжелым. От горы Магнитной прибыли в Верхнеуральскую, тогда небольшую, крепость с малым числом жителей. Отсюда совершались радиальные походы как на запад в горы, так и на восток — в Киргизскую степь.

9 июня 1828 года было предпринято восхождение на одну из двух высоких и красивых вершин Южного Урала – гору Иремель. Выехали верхом в сопровождении «двух престарелых башкирских стрелков», хорошо знавших местность. Подъезды к горному массиву были сильно заболочены. По описанию путешественников, «местами болота были так топки, что лошади погружались в них до брюха». В те времена «окрестности Иремеля (были) так дики, что даже башкирцы здесь не кочуют и только некоторые из стрелков знают дорогу к вершине этой горы». И далее: «Предгорья и вся страна (сама гора Иремель) покрыты густым лесом. На вершине вздымаются скалы в виде развалин; они состоят из гнейса и серого кварца, которые показываются здесь беспрестанно в больших массах». Подъем на вершину занял весь день. Зато путники наградили себя великолепием открывшейся панорамы: «Вид с горы Иремель был дик и прекрасен. С восточной стороны поднимались низкие округленные и лесистые горы, со всех других сторон — остроконечные дикие горы». Исследователи отметили, что «с восточной стороны Иремеля берет начало река Белая». И сделали догадку о происхождении ее названия: «Вода источника ее мутна и беловата, а оттого, может быть, река получила свое название».

От Верхнеуральска вверх по реке Урал через деревню Рисаеву направились они к истокам этой реки. Наряду с исследованием минеральных богатств измерялась и высота гор. Ученые определили не только высоту Иремеля, но и других вершин Южного Урала. В ходе экспедиций изучены высоты истоков рек Урал, Белая, Миасс и других, строение речных долин. Ученые пишут: «Три главных истока Урала лежат на юго-западной стороне скалы, называемой Уйтяшем. С восточной стороны этой скалы вытекает река Уй, с северной Миасс, а еще немного далее к северу – река Ай». В те времена это было открытием.

На обратном пути в сторону Орска исследователи посетили и определили истоки многих других рек Южного Урала – Сакмары и Большого Ика, Таналыка, Зилаира и других. Вернувшись в крепость Верхнеуральскую, ученые стали собираться назад. Путь их был неблизким и сложным.

Сначала маршрут проложили на запад, в горы: через хребет Крыктытау и Урал-тау к Белорецку, далее вниз по реке Белой до села Каги. Здесь осмотрели металлургические заводы и изучили горные породы водораздельной полосы Южного Урала. Это та самая часть Южно-Уральских гор, где в советские годы был организован Башкирский государственный заповедник.

Из Каги, снова поперек гор, путь лежал в крепость Магнитную, а от нее вновь на запад – через хребет Ирендык к рекам Сакмаре и Таналыку, затем в крепость Кизильскую на реке Урал, а оттуда – вдоль восточного (левого) берега реки – к Орску. Из крепости Таналыкской ездили снова в Киргизскую степь; их поразило однообразие обширной «совершенно ровной плоскости, на которой не видно ни деревца, ни кустарника».

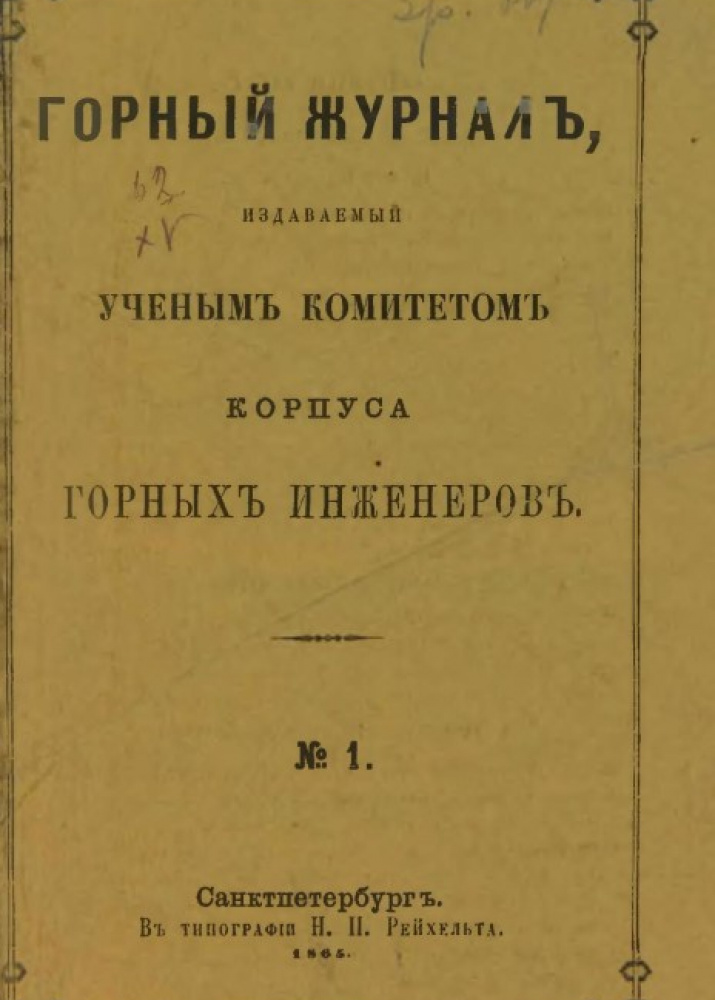

Достигнув Орской крепости, они описали поворот реки Урал из меридионального положения в широтное. «При крепости Орской»,– читаем мы на страницах «Горного журнала»,– «в реку Урал с восточной стороны впадает река Ор…, после чего Урал, прорезавши ряд возвышенностей шириною в 3 версты, переменяет свое направление».

Отсюда поехали к истокам реки Губерли (правого притока реки Урал), а затем вдоль этой реки к ее устью. Здесь были отмечены «змеевиковые горы, которые тянутся вдоль глубоко врезанной в поверхность реки Губерли». Длина кряжа, по их подсчетам, около 100 верст (это около 110 км, в действительности же горы эти в несколько раз длиннее), высота 300—400 м.

Могли ли предполагать тогда исследователи, что через 150 лет Губерлинские горы останутся едва ли не единственным местом распространения горных каменистых и разнотравно-ковыльных степей на юге Уральских гор? Здесь 1 января 1989 года основан один из участков Оренбургского степного заповедника.

Исследовав долину реки Урал выше Губерлинской крепости, они высказали предположение, что это «не что иное, как пролом в 30 верст длиной, часто весьма суженный высокими скалами». Это была, по-видимому, первая догадка ученых о тектоническом происхождении долины реки, доказанном уже в наше время.

Закончив полевой сезон в окрестностях Орска, исследователи в конце сентября прибыли в Оренбург. Отсюда им предстояло еще направиться в Гурьев для определения высоты Оренбурга над Каспийским морем.

В следующем, 1829 году Гофман и Гельмерсен продолжили исследования на Южном Урале.

Они работали вначале на равнинах Зауралья и наиболее детально изучили местность, лежащую между Уралом и меридианом современных городов Троицка — Бреды. В августе того же года они сопровождали экспедицию знаменитого немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта в его поездке по Южному Уралу. Во многом этот совместный маршрут с великим ученым проходил для молодых его коллег уже по знакомым местам. В Златоустовском городском архиве хранится «Вечный календарь» краеведа Тимофеева Н.К., в котором он пишет: «Им (Александру Гумбольдту, Xристиану Эренбергу и Густаву Розе) представились два молодых геолога, Гофман и Гельмерсен, ученики профессора Энгельгардта в Дерпте, работавшие ранее по исследованию Урала и которым теперь было поручено сопровождать Гумбольдта до Оренбурга».

В следующем году Гельмерсен и Гофман сопровождали Гумбольдта во время его путешествия по Оренбургской губернии – от Миасса до Оренбурга. Эта встреча, несомненно, была важна для образования молодых геологов, так как они могли познакомиться со взглядами знаменитого ученого и методами его полевых исследований, узнать об актуальных географических проблемах, привлекавших внимание современников.

Результаты исследований на Южном Урале оказались довольно значительными, особенно с точки зрения геологии и рельефа гор. В северной части Южного Урала они выделили три меридиональных горных цепи, «к югу раскрывающихся в виде опахала»: «Западная, самая высокая, включает отдельные продолговатого вида сопки» до 1200 метров высоты (область западных высоких предгорий Южного Урала); «Средняя цепь (Уралтау) — скалистая, поросшая густым лесом и на склонах… болотистая». «Восточная цепь», представленная на севере Ильменскими горами, «состоит из гранита и весьма богата различными произведениями минерального царства», южнее она переходит в небольшие гряды, которые, «постепенно понижаясь к югу», принимают вид холмов (Крыктытау). Между восточной и средней цепями от 51° до 54° с. ш. была обнаружена «плоская и дикая степь, склоняющаяся к югу», в междуречье Белой и правого притока реки Урала – реки Сакмары – открыли возвышенность, площадью около 2000 кв. км, на которой «нет ни одного значительного кряжа» (по-видимому, речь идет о Зилаирском плато).

Так как до Гельмерсена геогностические исследования на Урале были произведены лишь Адольфом Купфером и Адамом Энгельгардтом, то большая часть всего того, что он видел и описал, представлялось совершенно новым и крайне интересным. Отчеты о деятельности экспедиций печатались, как принято было в то время, на немецком языке, но часть работ издана и на русском. В фондах Златоустовского городского краеведческого музея хранятся горные журналы с научными трудами Гельмерсена, статьи, посвященные ученому. В статье «Об Урале и Алтае» он описывает рельеф окрестностей Златоуста: «…в Уральском кряже почти вовсе нет глубоких продольных долин, свойственных всем Кордильерам; такие долины находится, кажется, только в небольшой части этого кряжа, принадлежащей к Златоустовскому округу, в Оренбургской губернии… Только в южной части кряжа, в Оренбурской губернии, слюдяной сланец и гранитные массы находятся на значительной высоте, как например на Таганае, Юрме и Иримеле, высота которых простирается от 3500 до 4000 футов над уровнем моря». Далее ученый пишет: «Все, что составляет красоту Европейских Альп и часто описывается под именем Швейцарской природы, не свойственно нашему Уралу. В нем нет ни альпийского известняка с его разнообразными, живописными очерками, ни ледяных гор и глетшеров, ни прекрасных лугов и глубоких долин, ни ручьев, ни водопадов, ни озер. Пред нами простирался мрачный болотистый, лесистый кряж и исчезал наконец в сухих степных пространствах». Но при этом Гельмерсен восхищается природой Златоустовского Урала: «Особенно должно упомянуть здесь живописные окрестности Златоустовского завода: вблизи его возвышается Таганай с тремя сопками, который по своим прекрасным видам, для каждого путешественника в этой стране составляет предмет особенного посещения», подтверждая слова Дмитрия Мамина-Сибиряка, который сравнивал горы окрестностей Златоуста с альпийскими: «… А теперь на Златоуст – нашу Уральскую Швейцарию. Подъезды к Златоусту обставлены столь красивыми панорамами, что решительно не знаешь куда смотреть – везде так хорошо…».

Составленной Гофманом и Гельмерсеном орографической схемой Южного Урала пользовались все исследователи XIX века. В советское время она была уточнена, особенно между 54°- 55° северной широты, где был выделен ряд коротких мощных хребтов.

После возвращения из экспедиции оба молодых ученых, получив хороший отзыв Гумбольдта, в качестве признания заслуг были отправлены на государственные средства заграницу для получения дальнейшего образования. В период с 1830 по 1832 год Гельмерсен вместе с университетским другом Гофманом отдался углубленному изучению тех отраслей естествознания, которым они решили посвятить свою жизнь. С этой целью они посетили университеты в Берлине, Бонне и Гейдельберге. Вслед за этим молодые ученые объехали большую часть Германии, Австрии и Северной Италии. В Берлине Гельмерсен издал результат совместных с Гофманом исследований Урала, а затем опубликовал их в 1835 году в Горном журнале под названием «Описание Южного Урала».

Этот труд впервые представил картину геогностического строения Южного Урала. По возвращении в Россию в 1834 году Гельмерсен был зачислен в Корпус горных инженеров, а через несколько месяцев он по Высочайшему повелению был командирован на Урал.

С этого времени начинается непрерывный ряд путешествий Гельмерсена с целью исследования геологического строения и полезных ископаемых России и зарубежья. К этому же времени относится начало его преподавательской деятельности. С 1838 года он одновременно преподаёт геологию и геодезию в Горном институте. В 1842 году он был определен консерватором Геологического музея Академии наук; в 1844 году был избран адъюнктом по кафедре геодезии и палеонтологии; в 1847 году избран экстраординарным, а в 1850 году — ординарным академиком Академии наук. С 1838 года он читал свои лекции в Горном институте, одновременно являясь инспектором (1840 год), а с 1849 года — управляющим Музея.

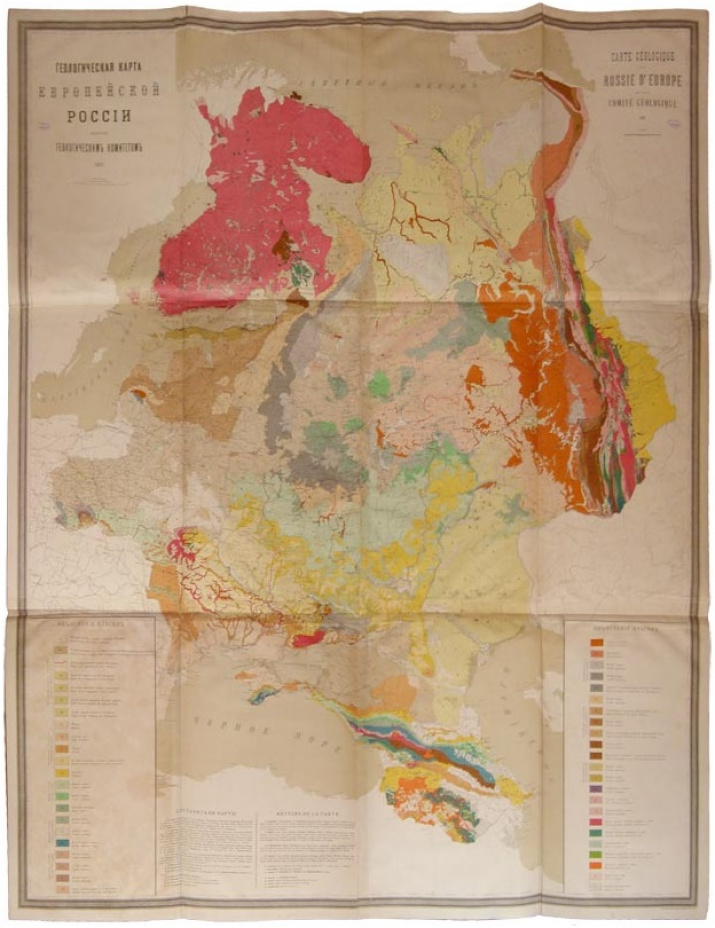

В 1841 году была опубликована составленная Гельмерсеном «Генеральная карта горных формаций Европейской России». Это была первая геологическая карта нашей страны: геологическая карта Европейской России Мурчисона увидела свет только в 1845 году. В «Пояснительных примечаниях» к этой карте в «Горном журнале» Гельмерсен сообщил о принципах, на которых основывался, выделяя отдельные геологические формации. Поскольку Россия в «геогностическом отношении» в это время еще отставала от Европы, карту Гельмерсена рассматривали как «фундамент, на котором можно было бы воздвигнуть дальнейшее здание». Карта уже в следующем году была представлена на соискание Демидовской премии.

Тотчас после издания Гельмерсен начал вносить в карту исправления и уже в 1844 году опубликовал ее новый вариант. Затем он продолжал карту уточнять, собирая сведения о геологии разных частей страны. В отчете Русского географического общества за 1861 год отмечалось: «Гельмерсен обратился ко всем известным геологам России, прося каждого из них доставить материалы для предпринимаемого обширного труда». И геологи посылали ему не только геологические данные, но и карты исследованных местностей.

Гельмерсен начал создавать новый вариант карты в 1859 году, а закончил в 1863 году. Теперь она была опубликована под названием «Геологическая карта России хребта Уральского и Кавказа» без даты, но на ней отмечено: «Пояснительная записка составлена в 1865 г.».

В отчете РГО за 1864 год новый вариант «Геологической карты Европейской России хребтов Кавказского и Уральского» Гельмерсена назван «первостепенным приобретением для физической географии, которое с нетерпением ожидалось всем ученым миром». А во время общего собрания РГО 5 мая 1865 года секретарь Общества Фёдор Романович Остен-Сакен сообщил, что на новой геологической карте Гельмерсена можно обнаружить различие в очертаниях формаций в горах Кавказа и Урала по сравнению с прежними картами, «например, с Мурчисоновой». Согласно Остен-Сакену, карта «послужит поводом к новым всесторонним геологическим исследованиям в России, и что таким образом не в слишком далеком будущем осуществится мысль, высказанная уже прежде академиком Гельмерсеном о геологической карте всей России, составление которой всего лучше могло бы быть поручено особому геологическому учреждению».

Совет РГО постановил наградить Гельмерсена за его геологическую карту Константиновской медалью. Рецензию, на основе которой было принято это решение, написал Пётр Петрович Семенов-Тян-Шанский (тогда председатель отделения физической географии). Он изложил дополнения, которые Гельмерсен сделал к карте Мурчисона, а в завершение отзыва отметил, что для присуждения Константиновской медали обычно принимали во внимание не только последний труд автора. «В этом отношении заслуги нашего члена-учредителя Г. П. Гельмерсена стоят решительно в первом ряду заслуг, совершенных в пользу географической науки нашим отечественным деятелем».

Благодаря дружеским отношениям с известным естествоиспытателем Карлом Эрнстом фон Бэром Григорий Гельмерсен приобщился к деятельности созданного в 1845 году Русского географического общества. По инициативе Бэра он был приглашен в число учредителей Общества и присутствовал на двух заседаниях, во время которых учредители обсуждали проблемы его организации. На первом общем собрании РГО, состоявшемся 7 октября 1845 года, Гельмерсена избрали в состав Совета Общества. В 1847 году, когда в отделении географии России РГО был создан комитет по физической географии, Гельмерсен стал его управляющим. После ухода Фердинанда Врангеля в 1847 году с поста управляющего отделением географии России его возглавил Гриторий Гельмерсен. Он был членом комиссии, которая обсуждала содержание постоянного устава РГО в 1848—1849 годах. Согласно этому Уставу, отделение географии России прекратило свое существование, взамен создано было отделение географии физической. Гельмерсен в 1849 году подал в отставку с поста председателя этого отделения, но вновь возглавлял его в 1857— 1860 годах.

Гельмерсена избирали членом комиссий, обсуждавших инструкции для первых экспедиций РГО – на Северный Урал (1847-1850 гг.) и в юго-восточную Сибирь (1855-1862 гг.). Гельмерсен участвовал в работе комиссии РГО, обсуждавшей в 1857 году проект карты Европейской России и Кавказа, которая создавалась картографами Военно-топографического депо Генерального штаба. Он принимал участие и в редактировании отдельных листов этой карты.

В 1860 году Гельмерсен вышел из состава действительных членов РГО, объясняя это тем, что служебные обязанности не позволяют ему по-прежнему активно участвовать в деятельности Общества. В том же году Совет РГО решил избрать его Почётным членом, а за деятельность на посту управляющего отделением физической географии и работу в качестве «ученого географа» наградить Малой золотой медалью Общества. В решении Совета отмечалось, что Гельмерсен с самого основания Общества принимал весьма деятельное участие в его делах и, кроме того, «своими личными работами и услугами принес несомненную услугу географической науке». А в представлении к награждению было сказано, что услуги географической науке он оказал «целым рядом ученых путешествий и исследований, преимущественно относящихся до физической географии».

Несмотря на активную служебную деятельность, Гельмерсен и после 1860 года продолжал участвовать в делах Русского географического общества. Его избирали в члены Совета РГО и приглашали в комиссии для обсуждения разных проблем, возникавших в отделении физической географии. В отчете Общества за 1861 год имелся особый отдел под названием «Занятия по части географии Почетного члена Г. П. Гельмерсена». А в 1872 году, когда в Русском географическом обществе возник вопрос о необходимости избрания нового вице-председателя, Гельмерсен был назван одним из трех кандидатов, предложенных Советом на эту должность.

С 1856 по 1872 год он работал директором Горного института. В 1882 году Гельмерсен был назначен директором Императорского Геологического комитета, в организации которого он принимал самое деятельное участие.

Григорий Гельмерсен, помимо Русского географического общества, состоял действительным членом целого ряда ученых обществ — Московского испытателей природы (1840), Вольного Экономического (1843), Санкт-Петербургского Минералогического (1853, Почетный член 1863), Дерптского общества естествоиспытателей (1854) Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (1868), Русского общества охранения народного здравия (1878). Он был членом-корреспондентом Прибалтийского общества истории и древностей (1847), Лондонского королевского географического общества (1845), Венского географического общества (1857) и Шербургского общества естественных наук (1866), иностранным членом Лондонского геологического общества (1851), Почетным членом Уральского общества любителей естествознания (1871), Нарвского общества древностей (1864), Уральского общества любителей естествознания (1871), Русского Технического общества (1872), Общества испытателей природы при Харьковском университете (1873) и Южно-русского горного общества (1877), Дрезденского общества для природы и врачевания (1868), Герлицкого общества естествоиспытателей (1871) и Бельгийского геологического общества (1874), корреспондентом Венского геологического императорского общества (1854).

В течение 60 лет научной деятельности Гельмерсена не было ни одного важного вопроса практической геологии и горного дела, в разрешении которого он не принял бы участия. Начав с описания малоизвестных в то время окраин России – Урала, Алтая и киргизских степей, он вскоре перешел к решению более специальных задач геологии и связал свое имя с исследованиями каменноугольных месторождений Урала и Московского бассейна.

По результатам своей научной деятельности ученый опубликовал около 200 работ на русском и немецких языках, список которых помещен в «Очерке пятидесятилетней ученой деятельности Григория Петровича Гельмерсена», изданным Минералогическим обществом в 1878 году.

Григорий Гельмерсен не сделал особых географических открытий, его исследования имели значение с точки зрения накопления фактических данных о рельефе отдельных местностей, а также уточнения прежде существовавших представлений о природе этих местностей. «Производя специальные геогностические изыскания в различных частях России, — писал его современник геолог А. П. Кеппен, – «Григорий Петрович вместе с тем являлся также ревнителем чистой науки землеведения и во многом содействовал распространению географических познаний о посещенных им местностях».

В статьях Гельмерсена современники находили новые сведения о рельефе южных частей Уральских гор, Валдайской возвышенности, Донецкого кряжа. Гельмерсен впервые описал особенности Телецкого озера и создал первую карту этого озера. Он несколько уточнил северную границу области черноземных почв и собрал большое количество сведений об отложениях Ледникового периода. Обнаружив артезианский колодец в Ревеле (Таллине), Гельмерсен не только предположил, что артезианские воды должны существовать и в Петербурге, но и положил начало изучению там источников этих вод.

Во время путешествия в 1829 году по Оренбургской губернии Гельмерсен и Гофман (по поручению Гумбольдта) часто измеряли высоты. С тех пор сведения о высотах Гельмерсен сообщал во многих своих работах. Сам он обычно вел измерения с помощью барометра. Понимая, что такие наблюдения не позволяют получать точные данные, Гельмерсен считал, что для описания рельефа были важны результаты и барометрических измерений до тех пор, пока на территории большей части России не стали вести тригонометрические нивелировки.

Высоко ценились суждения Гельмерсена о значении географических карт для геологических исследований, о необходимости использования новых методов для изображения рельефа на картах. В рецензии на труд Николая Меглицкого и Алексея Антипова «Геогностическое описание южной части Уральского хребта» Гельмерсен писал: «…можно решительно утверждать, что на русском языке нет ни одной книги, где орография страны была бы представлена столь ясно, как в сочинении Меглицкого и Антипова» и вместе с тем сожалел, что приложенная к работе геологическая карта «не выражает рельефности, что было бы необходимо для полного уразумения превосходного орографического отдела».

В письме, адресованном Фёдору Литке в 1861 году, Гельмерсен назвал карту руководителя математического отдела Сибирской экспедиции РГО Людвиг Шварца «важнейшим и полезным трудом» для географии Восточной Сибири и Амурского края. Однако отметил: «…к сожалению, я не могу того же сказать о горах и, вообще, о способе выражения земных неровностей». Рельеф на карте Шварца был изображен «устаревшим способом», поэтому Гельмерсен считал, что прежде чем карту публиковать, «необходимо подвергнуть ее предварительно строгому разбору относительно вида земной поверхности».

Гельмерсена часто приглашали в состав комиссий для обсуждения инструкций для экспедиций и других вопросов, связанных с задачами географических исследований. Например, в 1869 году он стал членом академической комиссии, обсуждавшей «предположения о преобразовании системы метеорологических наблюдений в России», в 1871 году принимал участие в обсуждении проблемы выгоднейшего направления Уральской железной дороги,] в 1872 году– в работе комиссии РГО, создававшей программу Сибирской нивелировки для определения рельефа Восточной Сибири, в 1874 году– в обсуждении инструкций для Амударьинской экспедиции РГО.

Гельмерсен критически оценил имевшиеся в Городской думе Петербурга проекты «канализации и ассенизации» города, считая, что они должны быть основаны прежде всего на физических, геологических, гигиенических и статистических исследованиях. В 1873 году Гельмерсен возглавил комиссию, создавшую подробную программу исследований почвы, воды и климата Петербурга для решения этой проблемы.

Сознавая важное экономическое значение каменноугольных богатств России и необходимость детального их исследования и разработки с промышленной целью, он настойчиво и неуклонно проводил эту мысль как в правительственных сферах, так и в обществе, и в среде ученых. Своими работами он способствовал зарождению и последующему быстрому развитию в России каменноугольной промышленности.

Имеющий важное значение Донецкий каменноугольный бассейн также был предметом неоднократных исследований Гельмерсена. Под его же руководством была составлена пластовая карта Донецкого каменноугольного кряжа.

В 1865 году Гельмерсен совершил кратковременную поездку на Полюдов Камень, где уже несколько лет производились поиски каменного угля. Ознакомившись также с месторождениями каменного угля на восточном склоне Урала близ Каменского завода, Гельмерсен тогда же пришел к заключению о необходимости продолжения начатых там разведочных работ.

В 1870 году он посетил Урал в окрестностях Кушвы, где еще раз побывал на Благодати. Гора Благодать известна как богатейший источник превосходной железной руды – магнитного железняка. Здесь, при впадении реки Кушвы в реку Туру, был построен Кушвинский чугуноплавильный завод. По словам Гельмерсена магниты, добываемые в горе Благодать, были настолько сильны, что даже без оправы поднимали тяжести в 4 и 5 раз больше собственного веса.

Это была последняя поездка Гельмерсена на Урал. «…Ему поручено участвовать в комиссии, назначенной для решения вопроса о выгоднейшем направлении Уральской железной дороги в видах удовлетворения нужд горнозаводской промышленности, в связи с возможным обеспечением заводов хорошим и дешевым каменным углем, столь необходимым для успеха заводского дела на Урале, которая была и утверждена правительством и уже в текущем году предстоит открытие движения по железной дороге от Перми до Екатеринбурга. Надо надеяться, что с открытием этой дороги развитию каменноугольной промышленности Уральской области дастся надлежащий толчок и вслед затем оживится горнозаводская промышленность Уральской области…».

В труде «Современное состояние геологии в России» Гельмерсен отметил, что было бы полезно создать в России (в Петербурге) Центральное государственное геологическое учреждение. Такое учреждение — Геологический комитет – было организовано в 1882 году. В феврале 1882 года Гельмерсен был «высочайше назначен» директором Геологического комитета, но уже в ноябре этого года уволен «по собственному прошению». Значение исследований сотрудников Комитета не только для геологии, но и для географии трудно переоценить. Благодаря деятельности Геологического комитета началось систематическое описание геологического строения и рельефа разных частей Европейской России, вместе с тем происходило и уточнение карт этих территорий.

Современники Гельмерсена всегда отмечали доброжелательное его отношение к молодым начинающим ученым. Всегда готовый оказать поддержку, он признавал успехи других, даже если полученные ими результаты не совпадали с его исследованиями.

В память 50-летнего юбилея Гельмерсена учреждена Премия его имени при Академии Наук, а сам исследователь получил в день пятидесятилетия своей научной деятельности звезду Александра Невского.

Григорий Гельмерсен скончался 3 февраля 1885 года. 9 февраля, во время заседания общего собрания Академии наук, после сообщения о смерти Гельмерсена выступил академик Фёдор Богданович Шмидт, который кратко рассказал о заслугах коллеги. Сообщив, что главным занятием Гельмерсена были геология и физическая география, Шмидт отметил, что его «влечение к географии» нашло себе «широкое поприще» как в Русском географическом обществе, так и при подготовке академических трудов.

Подготовила Галина Евдищенко