2025 год - юбилейный для старейшей ныне действующей общественной организации России. Исполняется 180 лет с момента основания Русского географического общества (РГО). В мире старше РГО только Парижское, Берлинское и Королевское географические общества. Главной целью данной организации всегда было и остается — «собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли» [1].

Региональные отделения РГО стали открываться с 1850 года, первым из которых стало Кавказское отделение. В Кемеровской области-Кузбассе сегодня действует Кемеровское региональное отделение (КРО) РГО, в составе которого существует Кузнецкое городское отделение (в г. Новокузнецк).

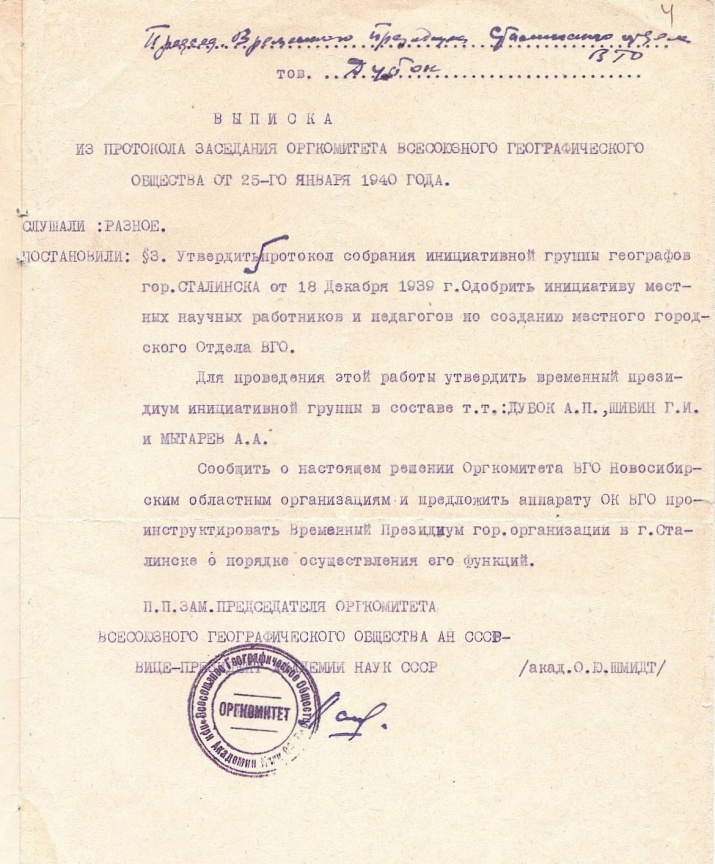

Становление и последующее активное развитие географии и связанных с нею научных исследований в нашем регионе началось еще до формирования отделений. При этом очевидно, что с созданием специализированной организации (местного отделения), имеющей соответствующую цель, структуру, упорядоченность и группу экспертов, эта деятельность вышла на новый уровень. «Костяк» такой организации должен был складываться из людей, чья деятельность, интересы и увлечения напрямую связаны с краеведением. Так и получилось в нашем случае. Опираясь на документы, которые сохранились в фондах Новокузнецкого краеведческого музея, можно сказать, что работа над созданием отдела РГО в Кузбассе (который тогда был частью Новосибирской области) началась ещё в 1930-е годы. Одним из документов того периода является выписка из протокола заседания оргкомитета Всесоюзного географического общества об одобрении создания в Сталинске временного отдела ВГО и утверждении состава его временного президиума от 25 января 1940 года.

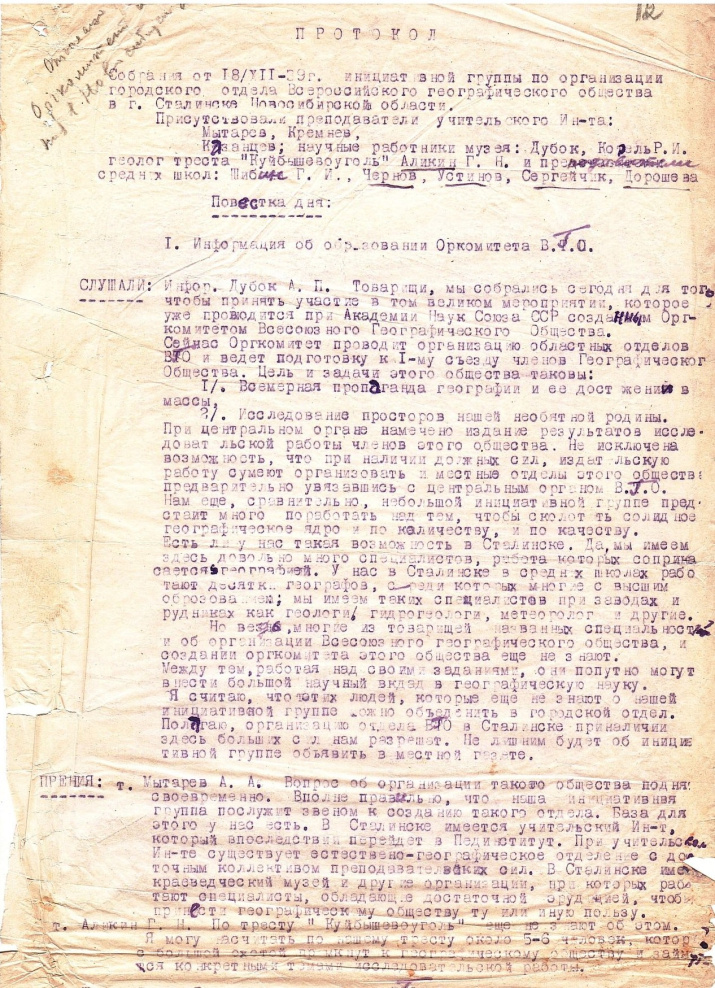

Этому предшествовало организационное собрание инициативной группы географов и краеведов, которое состоялось 18 декабря 1939 года.

Таким образом, с 25 января 1940 года отдел вел работу на официально-легитимной основе, что позволяет считать эту дату датой образования первого отдела РГО на территории Кемеровской области. Председателем временного президиума Сталинского городского отдела ВГО был избран А.П. Дубок – в то время директор Сталинского краеведческого музея, а должность ученого секретаря занял А.А. Мытарев – декан географического факультета Сталинского учительского института. Александр Павлович Дубок приложил немало усилий для организации отдела географического общества в Новокузнецке.

Стоит немного рассказать об этом ярком и энергичном человеке. Александр Павлович – кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер 1-го ранга. Он два раза занимал должность директора Новокузнецкого краеведческого музея (тогда Сталинского), был начальником Верхнетомской геологоразведочной партии, командиром артиллерийской батареи в Великую Отечественную войну. Работал геологом на шахтах им. Орджоникидзе, Западной и им. Димитрова, был главным геологом треста «Кузнецкуголь». 15 лет возглавлял организованную им кафедру геологии Сибирского государственного индустриального университета (тогда Сибирский металлургический институт им. Орджоникидзе). Его исследования были сосредоточены на изучении геологии и тектоники угольных месторождений и метаморфизма углей юга Кузбасса. Помимо геологии, в сферу его интересов входила археология. Он провел раскопки знаменитого Кузнецкого неолитического могильника, участвовал в раскопках Есаульских курганов эпохи раннего средневековья.

Основная группа членов организованного отдела состояла из преподавателей географического факультета Сталинского учительского института (А.А. Мытарев, А.Д. Казанцев), сотрудников Сталинского краеведческого музея (А.П. Дубок, Р.И. Корель), директоров и учителей школ (Г.И. Шибин и др.) и геолога треста «Куйбышевоуголь» (Г.Н. Аликин). В 1941 году в работу только что образованного отдела внесла коррективы начавшаяся война. Он практически перестал функционировать, так как многие его члены были призваны на фронт, в том числе Дубок и Корель.

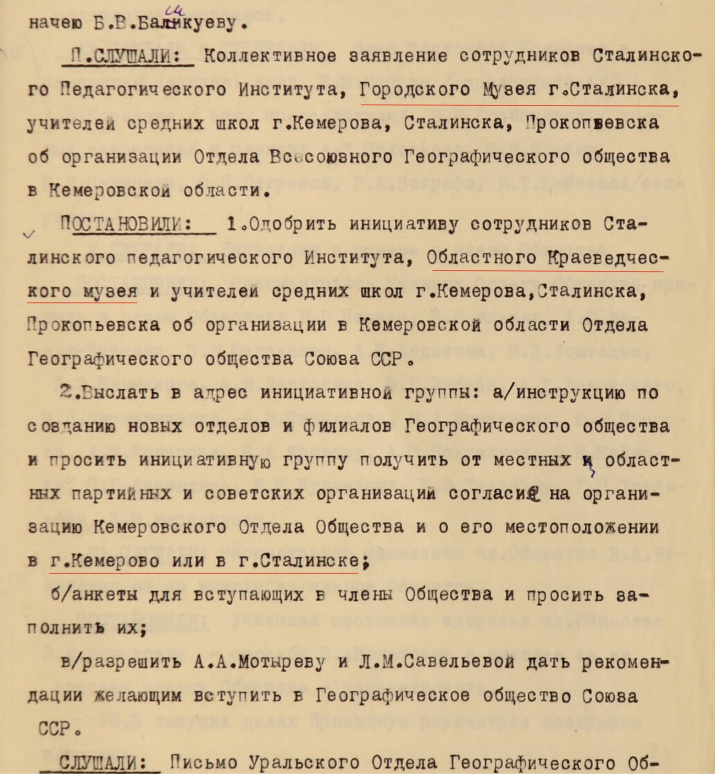

Вернуться к вопросу о работе отдела удалось только через 15 лет. Согласно высланным документам Исполнительной дирекцией из архива РГО (по запросу руководства Кемеровского регионального отделения РГО), в 1955 году была одобрена инициатива членов Сталинского государственного педагогического института, городского музея Сталинска и учителей средних школ Кемерова, Сталинска, Прокопьевска об организации в Кемеровской области отдела ГО СССР.

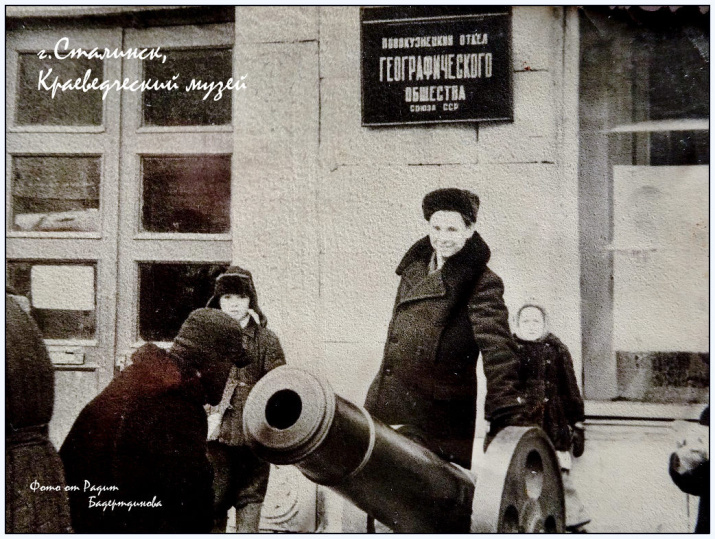

Причем, в документе допущена ошибка при упоминании музеев. Естественно, что речь идет о городском музее г. Сталинск. Далее по тексту следуют указания для инициативной группы: …-«просить инициативную группу получить от местных и областных партийных и советских организаций согласие на организацию Кемеровского Отдела Общества и о его местоположении в г. Кемерово или в г. Сталинске»-… . Во второй раз Сталинск становится центром Кемеровского отдела общества на базе городского музея г. Сталинск (позднее Новокузнецкий краеведческий музей).

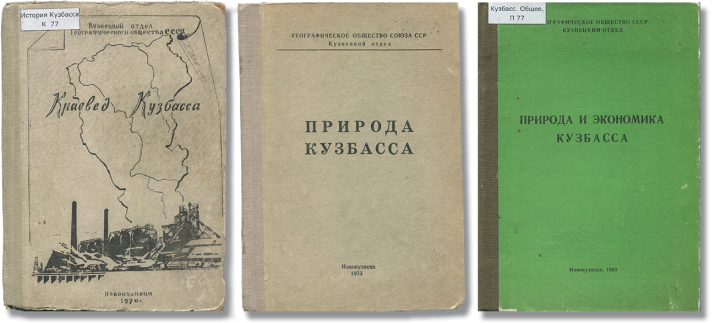

Ввиду отсутствия дополнительных документов, в названии регионального отделения очевидна некая путаница. В вышеупомянутом документе указано, что дается согласие на организацию «Кемеровского отдела общества», а в научных изданиях «Природа Кузбасса» и «Природа и экономика Кузбасса» указано другое название – «Кузнецкий отдел географического общества СССР», на табличке, прикрепленной к стене Новокузнецкого краеведческого музея третье название – «Новокузнецкий отдел географического общества Союза ССР». Всё же, как назывался отдел в те годы?

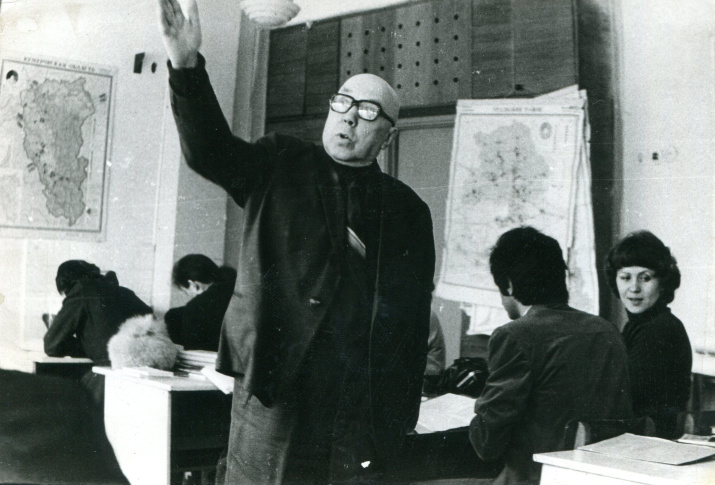

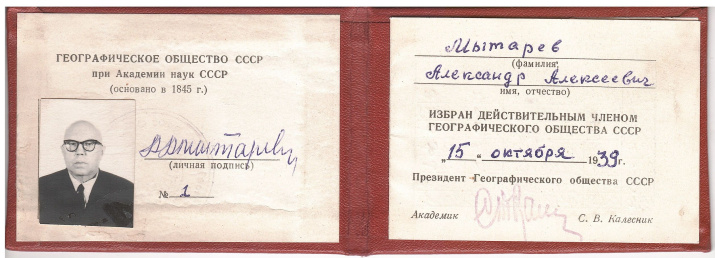

Во главе возрожденного отдела стал А.А. Мытарев.

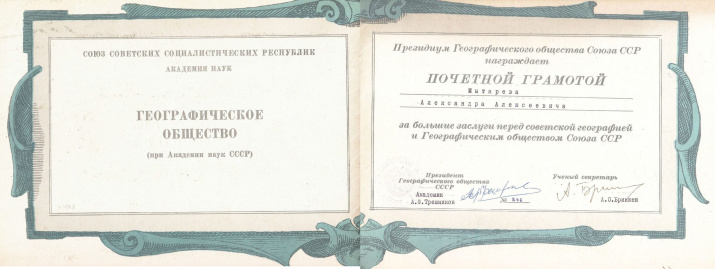

Александр Алексеевич Мытарев – первый ученый секретарь (с 1940 г.) Сталинского отдела Всесоюзного географического общества, выдающийся географ и краевед Кузбасса. А.А. Мытарев стоял у истоков экономической географии и краеведения Кузбасса. Учёный оставил после себя большое количество научных трудов, в частности, учебник «Экономическая география Кемеровской области», топографический словарь «От Абы до Яи». Александр Алексеевич внёс большой вклад в изучение демографии Кузбасса и его экономико–географического районирования.

Главными целями вновь организованного отделения стали: ведение работы по географическому изучению Кузбасса и сопредельных территорий, пропаганда географических знаний среди населения города и области.

К 1980-м годам работа в отделе уже дифференцировалась по направлениям, из которых особо можно выделить следующие: изучение природных условий и ресурсов, охрана природы и природоохранительное просвещение в Кузбассе, учебное и сельскохозяйственное картографирование, пропаганда географических знаний среди населения. В тот же период отделом были организованы многочисленные экспедиции по Кемеровской области и за ее пределы. Было проведено изучение древнего вулканизма Кузбасса, гляциоклиматических условий, особенностей растительного и животного мира. Параллельно уделялось большое внимание охране природы: обследовались памятники природы с последующим их описанием. Регулярно организовывались научные конференции, семинары, выпускались краеведческие сборники «Природа Кузбасса» и «Природа и экономика Кузбасса».

Необходимо отдать должное тем людям, которые совершали географические открытия. Это был «золотой период» деятельности Кузнецкого отдела РГО. Здесь уместно назвать имена некоторых учёных, результаты работ которых внесли существенный вклад в развитие краеведения.

Пётр Степанович Шпинь изучал современное оледенение Кузнецкого Алатау, наличие которого в пределах хребта другими исследователями отрицалось. Несмотря на то, что до Шпиня туристами всё же были замечены ледники, он открыл и другие (например, Чёрно-Июсский). Этими открытиями было положено начало исследования оледенения на территории Кемеровской области и Республики Хакасия. В 1971 году Пётр Степанович поступает в аспирантуру Томского государственного университета. Его научным руководителем становится М.В. Тронов – известный учёный гляциолог–исследователь Алтая.

Обнаружение П.С. Шпинем большого числа малых ледников в районе Кузнецкого Алатау профессор Михаил Васильевич Тронов назвал важным географическим открытием «примечательным уже тем, что оно относится к не очень высокой горной области, расположенной совсем недалеко от старого промышленного района» [2]. В 1980 году вышел в свет главный труд П.С. Шпиня «Оледенение Кузнецкого Алатау», изданный в издательстве «Наука». Это была научная сенсация не только российского, но и международного масштаба.

Трудно не отметить профессора С.Д. Тивякова, имеющего множество регалий и заслуг. Здесь стоит подчеркнуть его вклад в области картографии. В соавторстве с другими исследователями (О.С. Андреевой, Ю.С. Надлером, В.Я. Северным и т.д.) им был разработан в 1996 году «Атлас Кемеровской области» с набором тематических карт, не имеющий аналогов в своем роде и пользующийся популярностью по настоящее время.

Необходимо отметить таких ученых, краеведов-географов как Л.И. Соловьев, В.Я. Северный. Это географы с большой буквы и об их деятельности стоит написать отдельные статьи.

Список известных географов, приведенных здесь, далеко не полный и его необходимо продолжать.

В 90-х годах ХХ века отдел самоликвидировался. Тем не менее, работа краеведов, географов, учёных не прекращалась.

В 2008 году, в рамках масштабного обновления РГО, взявшего курс на становление в качестве всероссийской общественной организации, в г. Кемерово было образовано и зарегистрировано в форме юридического лица Кемеровское региональное отделение, успешно действующее в настоящее время. Позднее в составе регионального отделения образовано Кузнецкое городское отделение, продолжающее славные традиции географов Новокузнецка.

Автор: Елизавета Владимировна Звягинцева, член Совета Кемеровского регионального отделения РГО, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Новокузнецкого краеведческого музея.

Литература:

1. https://www.rgo.ru/ru/article/poznanie-neobyatnoy-rossii. Дата обращения: 26.05.25

2. Шпинь П.С. Оледенение Кузнецкого Алатау. М.: Изд-во «Наука», 1980