Семья Матвеевых во Владивостоке – это своего рода исключительный случай. Среди ее членов были поэты, философы, историки, журналисты, краеведы и библиографы, получившие мировое признание. Глава этого многочисленного клана Николай Петрович Матвеев был яркой и одаренной личностью. Репортер, публицист и редактор, он является одним из родоначальников дальневосточной журналистики. Николай Матвеев родился 10 ноября 1865 г. в Японии, где его отец служил фельдшером при Российском консульстве в Хакодате, а получил образование во Владивостокской портовой школе. Затем он работал мастеровым в портовых мастерских, считая своим жизненным принципом упорный труд и постоянное самообразование. В молодости Матвеев начал сотрудничать в газете «Восточный вестник», а затем в ремезовском «Владивостоке». Вскоре его заметки и обширные статьи стали появляться в различных дальневосточных и сибирских изданиях. Он подписывал их разными псевдонимами: Николай Амурский, Н.А., Краб, Н. Э-ский, Странник, Путник, Гейне из Глуховки, Медуза и др.

Все свободное от журналистики время Матвеев отдавал городской библиотеке имени Н.В. Гоголя (ныне Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького), где в 1895–1909 гг. был членом Библиотечного комитета. В 1909 г. его избрали председа-телем этого комитета, а непродолжительное время в 1906 г., с 6 июня по 20 августа, Мат-веев заведовал библиотекой. Он заботился о расширении помещения под библиотеку, увеличении фондов. В двух номерах «Далекой окраины» за 1909 г. он опубликовал очерк об истории библиотеки, отметив тем самым ее 25-летие.

Зотик был первенцем в большой семье Матвеевых. Он родился 2 ноября 1889 г. во Владивостоке. Ребенок был таким слабеньким, что родители опасались, выживет ли он. В поисках имени развернули «Святцы» и ткнули наугад пальцем. Попали на имя Зотик, что означает «жизненный». И действительно судьба поначалу оказалась милостивой к мальчику.

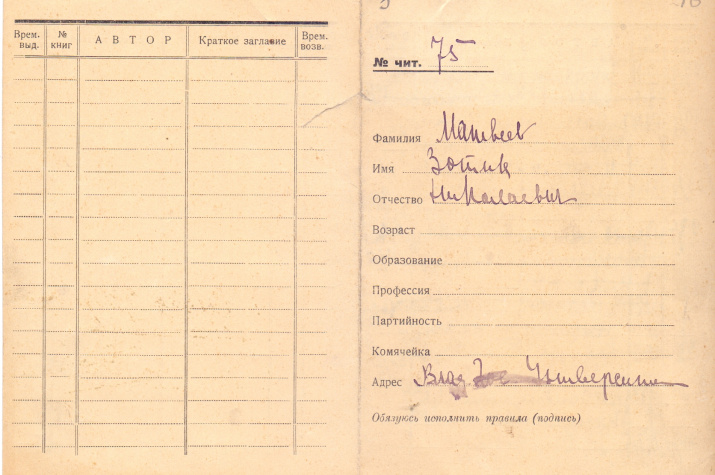

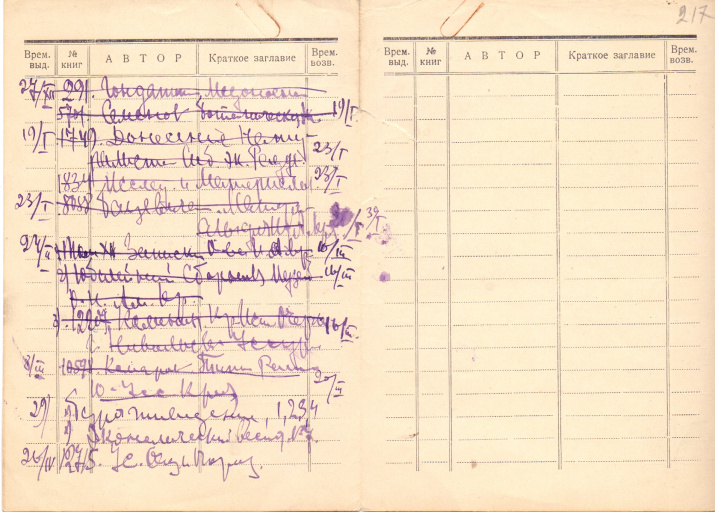

В это время лучшей в регионе считалась библиотека Общества изучения Амурского края, имевшая в фонде свыше 17 тыс. томов, и Зотик Матвеев записался в нее студентом 3-го курса. Только в течение 1912 г. библиотека получила по обмену от 77 учреждений России 435 книг и 140 томов из заграницы.

Зотик Матвеев быстро сошелся и с новым библиотекарем Ильей (Иваном) Ивановичем Финюшиным, занявший эту должность 12 июля 1912 г. Несмотря на отсутствие денежных средств, он хорошо поработал над пополнением фондов. Он писал в распорядительный комитет ОИАК: «До сего времени книгами из библиотеки Общества пользовалось незначительное число лиц, преимущественно членов Общества. Многие о существовании библиотеки не знают. Для ознакомления с библиотекой Общества полагал бы необходимым о каждом поступлении книг посылать в редакции местных газет, за каждый день поступления отдельно, сведения, кои редакции соглашаются печатать безвозмездно после текста газеты – перед объявлениями или в хронике».

В это время учет читателей еще не производился, и Финюшин стал первым, кто предпринял попытку наладить его, введя заявки на получение книг. 1 марта 1916 г. Финюшина призвали на фронт, после чего его следы затерялись.

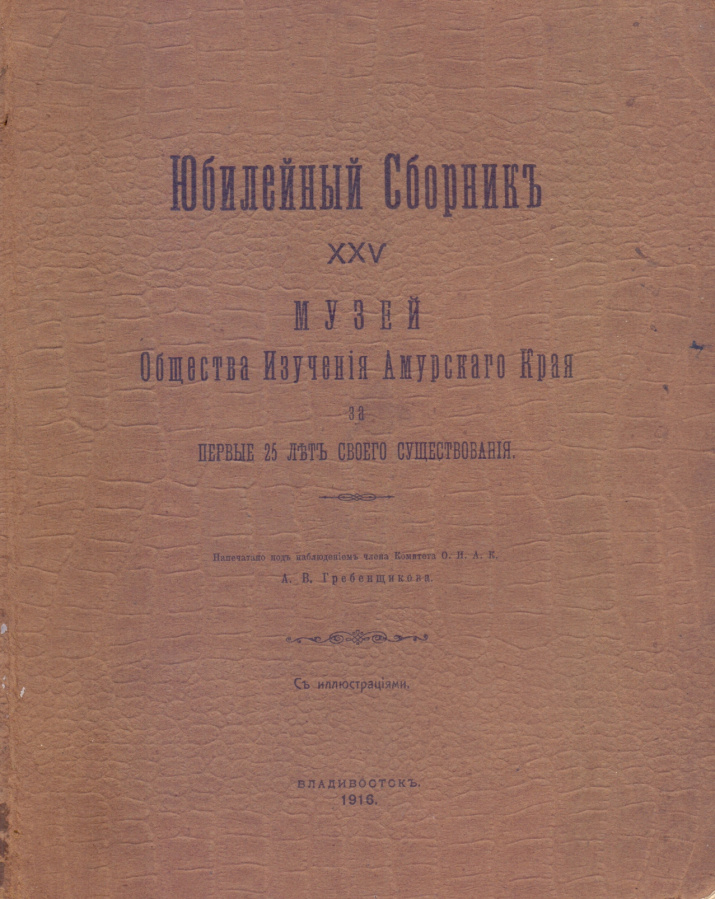

Общество изучения Амурского края крепко встало на ноги. Его библиотека наполнилась раритетами и автографами благодарных читателей, написавших интересные краеведческие работы, а музей стал подлинной сокровищницей, настоящим научным учреждением, в котором хранились немалые культурные ценности. Всего музее насчитывалось более 15 тыс. предметов и имелось несколько отделов: этнографический, геологический, разделенный на петрографический и минералогический подотделы, зоологический с подотделами морских животных, ракообразных, насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

13 сентября 1915 г. Общество отметило двадцатипятилетие музея. По этому поводу из Санкт-Петербурга прислал письмо сенатор Петр Федорович Унтербергер: «С отрадным чувством вспоминаю ту высоко полезную работу по изучению края, исполненную обществом за истекший период. Создание богатого музея всегда будет свидетельствовать о выдающейся деятельности Общества в особенности. Если вспомнить те исключительные труды, которые нужно было для этого приложить, при часто скромном составе научных сил, которыми можно было пользоваться. Честь и слава всем послужившим на этом поприще лицам, а также заложившим учреждением музея незыблемый фундамент для дальнейших работ по изучению богатейшего Амурского края».

Виктор Ананьевич Панов выступил на торжестве с докладом. «Общество изучения Амурского края, – говорил он, – поставило своей задачей изучить местную страну как арену деятельности местного населения во всем ее социальном объеме. С этой точки зрения, Общество изучения Амурского края является посредствующей средой между страной и населяющим ее народом. Общество закладывает в общественной жизни города и края семена привязанности к самой стране, способствует выявлению местной самобытности. Одновременно с этим, относясь с одинаковым вниманием и интересом к инородцу-аборигену, к поселенцу-корейцу, пришлому китайцу и новоселу-русскому, выясняя объективно их взаимоотношения на почве культуры, Общество внедряет человечность во взглядах социально-господствующей группы, приучает к мысли ценить в безлюдной тайге человека не по цвету его кожи, белой или желтой, а по его человеческому облику и культурной работе».

Члены Общества ставили перед собой большие задачи. От сохранения археологических памятников стали переходить и к проблемам экологии. В 1916 г. было решено начать работы по созданию в районе станции Океанская Ботанического сада. 4 февраля «общее собрание выслушало доклад распорядительного комитета о желательности теперь же войти с ходатайством во Владивостокское городское самоуправление об отводе Обществу в вечное пользование участка земли в 15 десятин для того, чтобы сохранить хотя бы небольшой участок близ города, где природа местности была бы представлена в первоначальном нетронутом виде, а в дальнейшем устроить на этом участке ботанический сад и биологическую станцию при нем».

Просьба ОИАК об отводе земли была отправлена в городскую думу, а для первоначального устройства распорядительный комитет выделил 1000 руб. «В дальнейшем деятельность Общества должна будет протекать под знаком более систематического и всестороннего изучения края, понимая под этим изучение главным образом Приморской области и прилегающих к ней областей; параллельно с этим должно идти и пополнение и расширение музея и более систематическая и наглядная постановка музейных коллекций; крайне желательно устройство океанографического музея и флористического заповедника с биологической станцией». В Обществе не догадывались, что политические потрясения в стране скоро поставят под сомнения эти инициативы.

Забегая вперед, отметим, что Зотик Николаевич и в будущем уделял Обществу изучения Амурского края, переименованному во Владивостокский отдел Географического общества СССР. В нем состояли и другие члены Общества востоковедов. С 1924 г. по 1927 г. Матвеев руководил на общественных началах библиотекой ОИАК, продолжая заниматься сбором библиографических сведений по истории края, был председателем библиотечной комиссии (со 2 января 1926). В 1926 г. библиотека осуществляла обмен с 78 учреждениями разных стран. Из-за границы Общество получало материалы из Харбина (Общество изучения Маньчжурского края и экономическое бюро КВЖД), Японии (Токийский университет, публичная библиотека в Хакодате и Немецкое общество природы и этнографии в Токио) и США (Американский музей естественной истории и публичная библиотека в Нью-Йорке, Американское географическое общество и университетская библиотека в Нью-Йорке). Общее количество книг в библиотеке составляло 25473 названия, из них 18859 на русском и 6604 – на иностранных языках. В 1928 г. ее посетили 1500 человек.

В возобновленном издании «Записок ОИАК» Матвеев опубликовал дополнение к своей книге «Что читать о Дальне-Восточной области»: список выявленных изданий. Он также участвовал в работе секции юных краеведов, читая школьникам лекции, вел библиографические и краеведческие беседы в радиолектории, всячески пропагандируя чтение, работал в редакционной комиссии и был научным редактором «Записок» этой старейшей общественной организации.

Автор: Амир Хисамутдинов,

председатель архивно-библиотечного совета ПКО РГО – ОИАК