Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова: 2021 год у географов был насыщен событиями.

1. 51 рейс ПС «Академик Сергей Вавилов» в Балтийское море (30 июня по 14 июля)

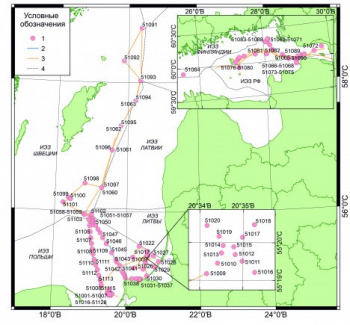

Маршрут экспедиции проходил по всей Балтике – от юго-восточной части через Центральную Балтику в Финский залив.

Начальник экспедиции зав. лабораторией геоэкологии, кандидат географических наук М.О. Ульянова.

Среди задач, стоявших перед океанологами, – мониторинг зон отсутствия кислорода и сероводородного заражения, опасных для большинства морских обитателей; оценка степени эвтрофированности моря, одним из показателей которого является всем известное цветение воды; изучение насыщенных метаном донных осадков. Особое место среди задач заняло комплексное обследование участка моря, который был выбран в качестве морской площадки карбонового полигона полигона (всего их девять в России), поскольку здесь наблюдается высокий уровень эвтрофикации вод, и, как следствие, высокие скорости фотосинтеза (процесс поглощения углекислого газа с выделением кислорода).

Район и виды экспедиционных работ в 51-м рейсе «Академик Сергей Вавилов»: 1 — океанологические станции (АСВ), 2 — непрерывные гидрофизические профили, 3 — попутное геоакустическое профилирование, 4 — границы исключительных экономических зон.

Среди предварительных результатов можно выделить следующие:

1. Отобраны колонки донных осадков для изучения образования метана (парникового газа) в Центральной Балтике. В Финском заливе удалось получить колонку ленточных глин, по результатам анализа которой предполагается верифицировать варвохронологическую калу восточной части Финского залива, а также колонки, анализ которых позволит уточнить уровни голоценовых регрессий в Выборгском заливе и к северу от острова Котлин.

2. На всем протяжении экспедиционного маршрута в горизонте сезонного термоклина наблюдалось формирование летнего цианобактериального цветения с доминированием потенциально токсичного Aphanizomenon flosaquae и токсичной Nodularia spumigena (кроме Финского залива). Все районы характеризовались подповерхностной фазой развития цветения. Только в прибрежном мелководье российской Юго-Восточной Балтики и Финского залива локально наблюдалось поверхностное цветение с агрегатами из цианобактериальных клеток на поверхности воды. Отмечена динамика в развитии цветения в открытом море. За семь-десять дней над Восточно-Готландской впадиной, южным склоном Готландской впадины, Гданьско-Готландским порогом и Гданьской впадиной цветение из подповерхностной фазы перешло в поверхностное цветение, с преимущественным доминированием токсичной Nodularia spumigena. В прошлом году по всей рассмотренной акватории в те же сроки наблюдалось поверхностное цветение.

3. Вертикальная структура распределения гидрохимических характеристик в восточной части Финского залива определялась гидрометеорологическими условиями и характером продукционно-деструкционных процессов. Однако были зафиксированы нехарактерные для этого района высокие значения pH: 9,1 в поверхностном слое и 7,4 у дна, что свидетельствует об интенсивности продукционных процессов в мелководном районе. В глубоководном районе происходило замедление процесса растворения кислорода из-за высокой температуры воды; у дна наблюдались гипоксийные условия (содержание растворенного кислорода 2 мл/л у самого дна).

4. Гданьская и Готландская впадины в слое ниже галоклина характеризовались значимыми концентрациями растворенного сероводорода.

5. В обнаруженной и описанной в предыдущие годы ложбине на Гданьско-Готландском пороге на глубинах от 80 до 120 м индикаторный вид двустворчатых моллюсков Astarte borealis встречался на всех пяти мониторинговых станциях, состояние популяции – от активно размножающейся до вымирающей. Это является свидетельством наличия относительно постоянного распространения североморских вод через данную ложбину напрямую из Слупского желоба в первой половине 2021 г. На станциях в Центральной Балтике не отмечено живых донных организмов, за исключением одной из станций (глубина 130 м).

6. Впервые в рамках морской экспедиции была осуществлена высадка на остров (Большой Тютерс, Финский залив) для проведения береговых исследований. Определен эоловый генезис в ходе изменений уровня моря в голоцене вытянутых валообразных форм рельефа, обследованы различные по морфологии песчаные гряды.

Третий год подряд одновременно с научным рейсом на борту проходит Международная летняя школы «Береговая зона моря: управление, исследования и перспективы». Организаторами Школы являются БФУ им. И. Канта и Атлантическое отделение ИО РАН (АО ИО РАН). Впервые Школа была проведена на Балтийской косе в 2018 году. В этом году Школа прошла в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году, а также в рамках работы морского консорциума БФУ им. И. Канта, ДВФУ и СевГУ. Открытие Школы было приурочено, в том числе, к 50-летию создания базовой кафедры географии океана в БФУ им. И. Канта.

Практика проведения таких Школ на борту судов Института океанологии была введена в 2019 г., когда ПС «Академик Сергей Вавилов» принял II Школу, а в 2020 г. на борту ПС «Академик Иоффе» состоялась III Школа. Именно совмещение научной экспедиции с лекциями, мастер-классами для молодых ученых и студентов (методика TTR “Training thorough research”) способствует развитию направления, которое совместно продвигают ИО РАН и БФУ им. И. Канта в рамках концепции «плавучего университета», разрабатываемой Министерством науки и высшего образования РФ.

В работе Школы приняли участие 34 слушателя (студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты и молодые ученые) из 15 вузов и научных организаций, лекции и мастер-классы проводили 22 ведущих специалиста различных научных, образовательных и производственных компаний. Особенно стоит выделить ООО «Фертоинг» (г. Санкт-Петербург). В этом году специалисты «Фертоинга» не только провели лекции и подготовили сувенирную продукцию, но и обеспечили проведение эколого-геоморфологической береговой экспедиции на остров Большой Тютерс (Финский залив) и высадку экскурсионной группы на остров Гогланд.

В рамках Школы был проведен круглый стол «Плавучий университет», на котором обсуждались проблемы и перспективы формата «обучения через исследование» с участием 6 представителей из НИУ ВШЭ, АО ИО РАН, РГГМУ и САФУ. Кроме того, состоялся традиционный круглый стол Калининградского регионального отделения общественной организации «Российское геологическое общество» «Экологическое равновесие – главный приоритет в развитии минерально-сырьевой базы Балтийского моря» с участием 14 членов общества. Заслушано 6 сообщений.

Таким образом, в работе Школы приняло участие 22 организаций: 13 университетов, 6 научных организации, 1 музей, и 2 производственные компании.

Всего было проведено:

- 39 лекций (39 часов),

- 6 мастер-классов (18 часов),

- практические занятия в научных отрядах (400 часов).

Студенты и аспиранты приобрели ценный экспедиционный опыт, узнали, как подготовить научную морскую экспедицию, как планировать бесконфликтную деятельность на море, а также рассказали о своем исследовании и обсудили направления дальнейшей научной работы с ведущими российскими учеными.

2. 59 рейс судна "Академик Иоффе" в северо-восточную часть Атлантического океана (12 сентября по 26 октября)

Цель экспедиции – получение новых данных о геоморфологии дна глубоководных проходах и в районах распространения контуритовых дрифтов, о современных гидрологических условиях и особенностях осадконакопления, а также о плейстоцен-голоценовых седиментационных условиях в северо-восточной части Атлантического океана.

Начальник экспедиции: зам. директора по научной работе, зав. лабораторией геологии Атлантики, к.г.-м.н. Л.Д. Баширова. Зам. начальника экспедиции: мнс лаборатории геологии Атлантики Л.А. Кулешова. В экспедиции принимали участие 15 сотрудников АО ИО РАН и 2 сотрудника Университета Лондона Роял Холлоуэй. Из них 10 студентов и аспирантов, для которых проводились семинары и мастер-классы в рамках организации Плавучего университета БФУ им. И. Канта и ИО РАН.

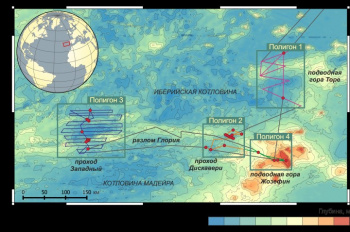

Экспедиционные работы в северо-восточной части Атлантического океана выполнялись на 4 полигонах и океанологических станциях: в юго-восточной части Иберийской котловины, глубоководных проходах Дискавери и Западном, а также в районе подводной горы Жозефин. Также выполнено попутное акустическое профилирование дна трансформного разлома Глория.

Схема экспедиционных работ в 59-м рейсе ПС «Академик Иоффе». Отмечены маршрут судна, совпадающий с галсами геоакустического профилирования, исследуемые полигоны, а также океанологические станции.

Предварительные научные результаты

Гидролого-гидрофизические и гидрохимические исследования.

Подтверждено наличие в проходе Дискавери трансформированной Антарктической донной воды (ААДВ) с потенциальной температурой менее 2 °C и высоким содержанием кремния (до 45,58 мкмоль/л). Конечной зоной распространения «классической» ААДВ в проходе Дискавери является район между глубоководной котловиной и северным порогом, расположенным на выходе из прохода Дискавери на глубине 4700 м.

В поперечном сечении узкой части прохода Дискавери выходное течение со скоростью до 15 см/с направлено вдоль юго-восточного склона долины. Вдоль северо-западного склона наблюдается обратное (входное) течение скоростью до 8 см/с. Такие адвективные процессы, зафиксированные измерителем течений, отражаются в изменении концентраций фосфора Высокие концентрации фосфатов расположены в выходном течении, низкие — во входном.

В глубоководных котловинах прохода Дискавери зафиксированы меньшие по сравнению с другими станциями прохода содержания растворенного кремния (разница около 2 мкмоль/л) и большие — кислорода.

В юго-восточной части Иберийской котловины трансформированная ААДВ в придонном слое не обнаруживается, о чем свидетельствуют более высокие значения потенциальной температуры, низкие концентрации кремния и фосфора.

На входном пороге прохода Западного зафиксировано движение воды — течения трансформированной ААДВ — с потенциальной температурой менее 2 °С в проход и по южному склону котловины прохода со скоростью около 30 см/с. Расход этой воды через разрез составил 0,097 Св, что соответствует примерно 16 % от расхода воды вытекающей из Канарской котловины в северо-восточном направлении по оценкам предыдущих исследований.

В придонном слое котловины и на выходном пороге вода с температурой менее 2 °С не обнаружена. При этом концентрации растворенного кислорода и биогенных элементов (кремния и фосфора) в придонном слое на всех океанологических станциях меняются незначительно и в целом совпадают с результатами предыдущих исследований вблизи данного района.

Поступающий в проход Западный поток воды, соответствующий классическому определению ААДВ, вероятно, отклоняется вправо и рециркулирует перемешиваясь в восточной части котловины или распространяется дальше на северо-восток.

Литологические исследования

Возраст вскрытых осадков в колонках не превышает 1,8 млн лет (плейстоцен). Осадки преимущественно представлены известково-глинистыми фораминиферово-кокколитовыми песчанисто-алевритовыми илами.

В районе подводной горы Жозефин доля песчаной фракции в осадках повышена по сравнению с осадками, отобранными в глубоководных проходах и впадинах. Сохранность карбонатного материала варьирует от низкой и очень низкой в глубоководном проходе Западном и юго-восточной части Иберийской котловины до хорошей и высокой на западном склоне подводной горы Жозефин.

По данным микропалеонтологического анализа установлена положительная связь между повышенным биоразнообразием планктонных и бентосных фораминифер и пониженной степенью растворения карбонатного материала. По результатам экспресс-анализа не представляется возможным судить о биопродуктивности водных масс в исследуемых глубоководных районах, так как растворение может являться определяющим фактором изменения видового состава сообществ фораминифер.

В южной части глубоководного прохода Западного обнаружены седиментационные волны. На акустических профилях выделяются множественные параллельные рефлекторы — стратифицированные осадки мощностью до 30–50 м. Полученные значения придонной потенциальной температуры менее 2 °С свидетельствуют о возможном влиянии контурного течения трансформированной ААДВ на осадконакопление к югу от прохода Западного в плейстоцене-голоцене.

Нами обнаружены морфологические признаки дрифта на склоне подводной горы Жозефин. Предположительно, осадочное тело сформировано палеотечением Средиземноморской воды. Однако осадки, вероятно, имеют смешанный генезис: контуриты/турбидиты/оползни(?).

Видеосъемка дна и биологические исследования

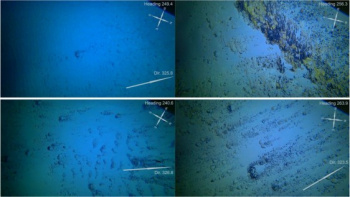

Зафиксированы выраженные следы размыва и рябь на входном пороге прохода Западного, свидетельствующие о наличии сильного течения (20–30 см/с) в северо-западном направлении, что совпадает с данными, полученными с помощью измерителя течений.

Кадры видеосъемки дна на входном пороге прохода Западного, свидетельствующие о наличии сильного течения (20-30 см/с) в северо-западном направлении

По данным видеосъемки на западном склоне подводной горы Жозефин обнаружены губки вида Pheronema carpenteri, которые предпочитают ареалы обитания с повышенной концентрацией органической взвеси у дна. Кроме того, в поверхностных осадках и ловах плейстонной сетью встречены многочисленные раковины планктонных крылоногих моллюсков Cavolinia inflexa.

Кадры видеосъемки дна на западном склоне подводной горы Жозефин, на которых видны «гнезда» губок вида Pheronema carpenter. На кадрах изображен измеритель придонного течения инклинометрического типа разработки АО ИО РАН (авторы В.Т. Пака, А.А. Кондрашов)

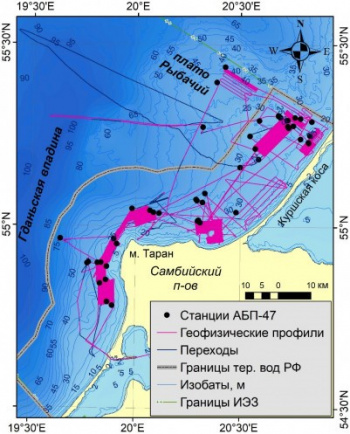

3. 47-й рейс НИС «Академик Борис Петров» юго-восточную часть Балтийского моря (16 сентября - 5 октября 2021 г.)

Цель экспедиции: получение новых геофизических данных о палеоландшафтах юго-восточной части Балтийского моря. Начальник экспедиции к.г.н. Д.В. Дорохов.

Основные задачи экспедиции:

· Батиметрическая съемка многолучевым эхолотом реликтовых форм рельефа дна.

· Геоакустическое профилирование донных осадков Балтийского моря.

Объем выполненных работ:

Всего было пройдено 2670 морских миль. За время рейса выполнено 4328 км непрерывных геофизических профилей. Забортные работы проведены на 49 океанологических станциях, где измерены профили скорости звука для расчета глубин МЛЭ. Судно вышло в рейс впервые после модернизации штатного геофизического оборудования в рамках нацпроекта «Наука». В ходе научных исследований одновременно выполнялись пусконаладочные работы нового многолучевого эхолота Reson SeaBat T-50ER и модернизированного параметрического профилографа Atlas Parasound P70. Оба прибора успешно введены в эксплуатацию. В рамках мероприятий, приуроченных к году науки и технологий в России, на борту судна проведена морская стажировка c участием 6 студентов БФУ им. И. Канта (5 магистрантов и 1 студент бакалавриата), которые в ходе экспедиции получили навыки планирования геофизических исследований и работы со сложным акустическим оборудованием (многолучевым эхолотом и параметрическим профилографом донных осадков). В рамках стажировки студентов также проведены научные семинары по теме «История формирования Балтийского моря».

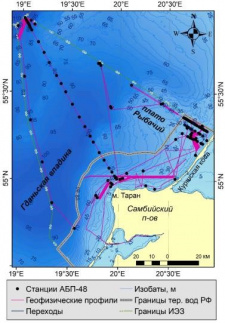

Схема работ в 47-м рейсе НИС «Академик Борис Петров» в Балтийском море.

Предварительные научные результаты:

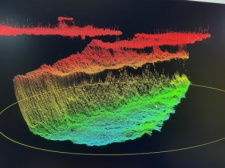

· Продолжены исследования рельефа дна на подводном береговом склоне Самбийского п-ова в районе м. Таран, где распространены затопленные древние береговые уступы. Выявлены новые геоморфологические особенности, такие как волноприбойные ниши в уступах и следы обрушения карниза (курумы), денудационные останцы и карстовые котловины, которые позволят реконструировать условия рельефообразования.

· Продолжены геофизические исследования крупных песчаных тел на подводном береговом склоне Куршской косы (плато Рыбачий), которые ранее (по Блажчишин, 1998) были определены как реликтовые дюны. Выявлены не отмеченные ранее на геологических картах обширные выходы коренных пород на плато Рыбачий.

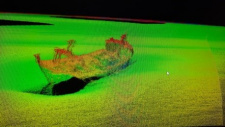

· Площадная многолучевая эхолотная съемка позволила обнаружить техногенные объекты на поверхности дна. На подводном береговом склоне Куршской косы на глубине 26 м был найден затонувший немецкий сторожевой корабль времен Второй мировой войны, который отсутствует в реестре затонувших объектов.

Пример 3-D модели обнаруженного в районе Куршской косы немецкого сторожевого корабля, полученной в результате многолучевой эхолотной съемки.

· В ходе сейсмоакустического профилирования хорошая проникающая способность профилографа позволила получить новые данные для оценки мощности и структуры четвертичных отложений.

· Продолжены исследования погребенных под песчаными осадками слоистых отложений на плато Рыбачий, выявленных в 47 рейсе НИС «Академик Николай Страхов», которые предположительно являются реликтовыми лагунными илами. Уточнены структура, мощность и границы их распространения.

· В толще осадков выявлены погребенные палеодолины и разрывные нарушения, которые позволят уточнить геологическое строение и палеогеографические реконструкции рельефа дна Балтийского моря.

· Пополнен массив батиметрических данных и геофизических профилей с целью идентификации и картирования донных ландшафтов.

Пример 3-D модели террасированного затопленного древнего клифа в районе м. Таран, полученной в результате многолучевой эхолотной съемки.

4. 48-й рейс НИС «Академик Борис Петров» в юго-восточную часть Балтийского моря (29 октября - 12 ноября)

Цель экспедиции: получение новых данных о палеогеографии ландшафтов юго-восточной части Балтийского моря и мониторинг пространственно-временных изменений абиотических и биотических компонентов экосистемы Балтийского моря. Начальник экспедиции к.г.н. Д.В. Дорохов.

Основные задачи экспедиции:

- отбор колонок донных осадков для стратиграфической интерпретации геофизических профилей;

- отбор поверхностных донных осадков для литологического картографирования;

- батиметрическая съемка многолучевым эхолотом;

- геоакустическое профилирование донных осадков;

- гидрологическая съемка по повторяющимся трассам;

- отбор проб воды для выполнения гидрохимических и гидробиологических анализов;

- отбор проб фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона, макрозообентоса.

Виды работ на борту судна и использованное оборудование

- Батиметрическая съемка на полигонах и переходах на ходу судна с использованием многолучевого эхолота (МЛЭ) Reson SeaBat T-50ER.

- Сейсмоакустическое профилирование донных осадков с использованием параметрического профилографа Atlas Parasound P70.

- Измерение профиля скорости звука в водной толще на океанологических станциях с использованием зонда Valeport miniSVP.

- Гидрофизическое зондирование на станциях с использованием мультипараметрического зонда Idronaut OS316.

- Отбор проб воды на станциях с характерных горизонтов на гидрохимию и гидробиологию розеттой Hydrobios MWS 12 Slimline и батометрами Нискина.

- Гидрохимические анализы и измерение концентрации взвеси методом фильтрации морской воды.

- Отбор проб с помощью планктонных сетей WP-2 (зоопланктон), ИКС-80 (ихтиопланктон).

- Измерение прозрачности диском Секки.

- Отбор проб поверхностных донных осадков дночерпателями «Ван-Вина» и «Океан» на гранулометрический анализ, ОСЛ и 14C датирование, изучение макрозообентоса.

- Отбор колонок донных осадков ударными геологическими трубками большого диаметра (ТБД) длиной 7,5 м с твердым и мягким вкладышем.

Объем выполненных работ

Всего было пройдено 1568 морских миль. За время рейса выполнено 2680 км непрерывных геофизических профилей. Забортные работы проведены на 128 океанологических станциях, где было выполнено 38 СТД-зондирований, 22 измерения профиля скорости звука, отбор проб воды на 22 станциях, 75 проб поверхностных донных осадков, 4 колонок осадков геологической трубой большого диаметра, 19 проб зоо- и ихтиопланктона планктонными сетями, измерение прозрачности воды на 15 станциях и подводная видеосъемка дна на 8 станциях. Отбор проб осадков и подводная видеосъемка дна проводились прицельно по результатам геофизической съемки в предыдущем 47 рейсе НИС «Академик Борис Петров».

В рамках мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий в России, на борту судна проведена морская стажировка c участием 10 студентов БФУ им. И. Канта (2 аспиранта, 2 магистранта и 6 студентов бакалавриата), которые в ходе экспедиции получили опыт проведения геофизических исследований и комплексных работ на океанологических станциях. В рамках стажировки студентов также проведены научные семинары.

Схема работ в 48-м рейсе НИС «Академик Борис Петров» в Балтийском море.

Предварительные научные результаты

- На подводном береговом склоне Самбийского п-ова в районе м. Таран, где распространены затопленные древние береговые уступы, по результатам геофизической съемки предыдущего 47-го рейса были намечены и прицельно отобраны пробы поверхностных осадков. На дне одного из карстовых провалов отобран дночерпатель с россыпью белемнитов (отряд вымерших головоногих моллюсков), которые, вероятно, накопились в результате избирательной денудации меловых пород. На глубине около 26 м отобраны железомарганцевые корки, обросшие мидиями. Ранее залежи конкреций на таких глубинах в юго-восточной части Балтийского моря не описаны. Границы распространения и их генезис будут определяться в ходе дальнейших исследований.

- Разработана и апробирована методика отбора донных осадков на датирование методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Датирование этим методом колонки осадков, отобранной на склоне Гданьской впадины, позволит определить точный возраст погребенных борозд айсбергового выпахивания и уточнить время образования Балтийского ледникового озера. Пробы песков, отобранные дночерпателем на ОСЛ датирование у основания затопленного клифа, позволят уточнить его возраст для дальнейшего построения кривой относительного изменения уровня моря в позднем плейстоцене и голоцене.

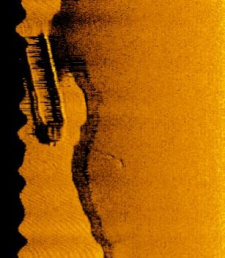

- В Зеленоградской бухте обнаружено два неидентифицированных судна, которые отсутствуют в Реестре затонувших объектов.

- В толще осадков выявлены погребенные палеодолины, покмарки и разрывные нарушения, которые позволят уточнить геологическое строение и палеогеографические реконструкции рельефа дна Балтийского моря.

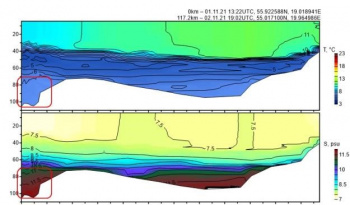

- Выполнен гидрологический разрез, северо-западная часть которого затрагивает трассу умеренных и слабых затоков – подводную ложбину, находящуюся на южном склоне Готландской впадины, и пересекающую Гданьско-Готландский порог и северную часть Гданьской впадины. В ходе съемки получены данные о структуре водной толщи для октября-ноября 2021 года, согласно которым наблюдается гипоксия во всей толще под галоклином. В период проведения исследований, а также в предшествующие несколько суток, над Центральной и Юго-Восточной Балтикой наблюдался южный ветер со скоростью до 11 м/с (по данным ЕСИМО). Южный ветер вызывает в поверхностном слое экмановский перенос, направленный на северо-восток – восток, и, следовательно, компенсационное течение в глубинном слое, направленное на юго-запад – запад. В связи с этим предполагается, что поступление вод с низким содержанием кислорода связано с распространением глубинных вод в подводной ложбине из Готландской впадины вверх по склону Гданьско-Готландского порога через узкую ложбину в направлении Гданьского бассейна. Численное моделирование по базе данных Coperniсus-NEMO для метеоусловий периода проведения гидрофизических измерений подтверждает предположение об оттоке придонных вод из Готландской впадины вдоль склона Клайпедской банки, хотя в данном районе преобладает режим с затоком вод из Слупского желоба, когда наблюдаются самые большие скорости придонных течений. Результатом оттока вместо затока была гипоксия во всем слое воды в западной части разреза.

- Собраны пробы для изучения сезонной изменчивости фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона, макрозообентоса на станциях вдоль польской и литовской границ с российской ИЭЗ, а также на вдольбереговых мелководных станциях, ряды сезонных данных по которым накапливаются с 2015-2016 гг. Позднеосенние материалы ранее удавалось отбирать редко, поэтому собранный материал повысит достоверность оценок количественных показателей и видового состава планктона и бентоса в осенний сезон. В аспекте сезонного развития планктонных сообществ отмечено, что в горизонте от дна до перманентного галоклина обильны разноразмерные эфиры Aurelia aurita, что свидетельствует о происходящем размножении медуз. Взрослые медузы были обильны и в поверхностных горизонтах водной толщи. В фитопланктоне наблюдалась, по-видимому, завершающая фаза диатомового цветения, поскольку в горизонте водной толщи от вершины сезонного термоклина до поверхности были обильны диатомовые (Actinicyclus nordmanni, Chaetoceras sp.) окрашивая воду в оливково-бурый цвет, однако клетки актиноциклюса находились на различных стадиях плазмолиза и деструкции.

- В границах Гданьской впадины запах сероводорода в пробах донных осадков отмечали с 80-82 м, а на глубинах от 103 до 84 м макрозообентоса визуально не отмечено. Присутствовали мертвые раковины Limecola (Macoma) balthica, однако на некоторых станциях в этом диапазоне глубин отмечены мейобентосные животные - остракоды. Уточнены границы взаимного расположения биоценозов с доминированием двустворчатых моллюсков Mytilus edulis, Limecola balthica, Cardium glaucum в некоторых районах Самбийско-Куршского плато.

- Собран генетический материал для идентификации трех видов чужеродных полихет Marenzelleria spp, который позволит более подробно оконтурить районы их встречаемости.

Белемниты, отобранные в карстовом провале на подводном береговом склоне Самбийского п-ова.

Железомарганцевые корки, обросшие мидиями, отобранные на подводном береговом склоне Самбийского п-ова на глубине 26 м.

Сонарное изображение одного из найденных затонувших судов в Зеленоградской бухте.

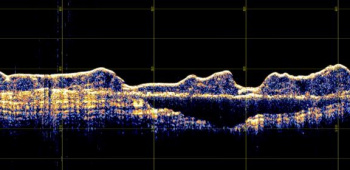

Сейсмоакустический профиль погребенной палеодолины в коренных породах. На поверхности дна борозды айсберговой экзарации в отложениях морены.

Распределение температуры, солености и кислорода 01.11.21 на разрезе от мыса Таран до границы российской ИЭЗ через северную часть Гданьской впадины (1), Гданьско-Готландский порог (2) с окончанием в южной части Готландской впадины (3), по которй происходят затоки соленых вод, доставляющих кислород в центральную часть Готландской впадины. На разрезе отражена ситуация оттока гипоксидных вод повышенной солености на юг из Готландской впадины, что подтверждает моделирование циркуляции вод в центральной Балтике. Участок разреза, пересекающий зону чередующихся затоков и оттоков вод отмечен красной рамкой. На этом участке выполнялось учащенное зондирование.

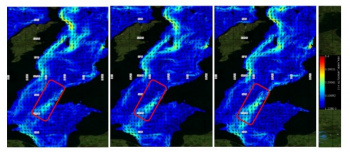

Среднесуточные модельные течения на глубине 80 м 30.10.21, 31.10.21 и 01.11.21 по базе данных Coperniсus-NEMO (построил А.О. Корж). Все три дня в актуальном районе (выделен красным прямоугольником) наблюдался отток придонных вод из южной части Готландской впадины вдоль западного склона Клайпедской банки

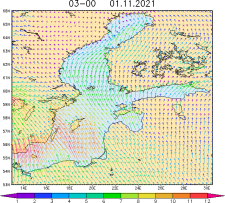

Поле ветра над Балтикой 01.11.21 г. На карте представлены векторы скорости ветра (м/с) на высоте 10 м. Величина скорости характеризуется цветом и длиной стрелок. Карта построена в Гидрометцентре России (zelenko![]() mecom.ru (esimoper)) по данным прогноза, выпускаемого метеоцентром NCEP/NOAA. Умеренно сильный южный ветер повысил уровень в центральной части моря, что послужило вероятной причиной обнаруженного оттока на юг глубинных вод.

mecom.ru (esimoper)) по данным прогноза, выпускаемого метеоцентром NCEP/NOAA. Умеренно сильный южный ветер повысил уровень в центральной части моря, что послужило вероятной причиной обнаруженного оттока на юг глубинных вод.

5. Кафедре географии океана БФУ им. И. Канта 50 лет

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию основания кафедры географии океана БФУ им. И. Канта, состоялось 28 декабря в Музее Мирового океана. Главными участниками праздника стали ректор университета А.А. Федоров, президент А.П. Клемешев, проректор по образовательной деятельности И.Ф. Фильченкова, директор АО ИО РАН В.В. Сивков, а также генеральный директор Музея Мирового океана С.Г. Сивкова. С 2013 года, благодаря инициативе А.П. Клемешева и директора АО ИО РАН В.В. Сивкова, кафедра развивалась как базовая при академическом институте. В 2014 году в рамках гранта РНФ была создана лаборатория морского природопользования. В 2018 году появилась Международная летняя школа «Прибрежная зона моря: исследования, управление и перспективы», которая проходит ежегодно в формате Плавучего университета на судах ИО РАН. По словам В.В. Сивкова, кафедра изначально следовала двум универсальным, и потому всегда актуальным, принципам: образование через исследование и причастность к большому делу. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет профессионального успеха выпускников.

В 2021 году была создана сетевая магистратура «Геоэкология океана и приморских территорий» (совместно с ДВФУ и СевГУ). В следующем году стартует еще одна сетевая магистратура «Морское природное и культурное наследие» (совместно с СевГУ). В перспективе — развитие направления «Природно-культурный феномен янтаря». В 2021 году стартовал научно-образовательный проект по созданию карбонового полигона «Росянка» в Калининградской области для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса.

В ноябре 2021 года кафедру преобразовали в научно-образовательный центр «Геоэкология и морское природопользование». По мнению его директора Лейлы Башировой, это открывает большие перспективы для развития науки о климате и океане.

Сегодня НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» — это несколько направлений исследований: прибрежная океанология, геоэкология и геохимия, экономическая оценка природного капитала и экологических услуг для целей территориального планирования, геодезия, лазерное сканирование, дистанционное зондирование, региональная геология, морское природное и культурное наследие, природно-культурный феномен янтаря.

В рамках «янтарного» направления изучаются включения в янтаре, описываются новые виды насекомых. В честь 50-летия кафедры сотрудником НОЦ В. Алексеевым был назван новый обнаруженный им в балтийском янтаре вид жуков — Aberrokorynetes oceanojubilaei.

6. В.Т. Паке присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»

Фото с сайта Правительства Калининградской области (https://gov39.ru)

Вручение государственных наград Российской Федерации и Калининградской области состоялось 27 декабря в Правительстве Калининградской области. За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Вадиму Тимофеевичу Паке – главному научному сотруднику лаборатории геоэкологии АО ИО РАН, профессору кафедры географии океана БФУ им. И. Канта. Известному учёному в области физической океанологии и океанологического приборостроения в этом году исполнилось 85 лет.

Зам. председателя Калининградского отделения Русского географического общества, директор Атлантического отделения Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова, кандидат географических наук Вадим Сивков