23 апреля впервые официально на Камчатке отмечается Памятная дата –День формирования Народного ополчения в годы Русско-японской войны. "Дата 23 апреля выбрана неслучайно — именно в этот день в 1904 году на Камчатке началось формирование Народного ополчения. Петропавловск-Камчатский носит звание "Город воинской славы", что подтверждается рядом исторических событий: от героической обороны Петропавловского порта во время нападения англо-французской эскадры в годы Крымской войны до народного ополчения в период Русско-японской войны и вклада жителей Камчатки в годы Великой Отечественной войны, включая Курильскую десантную операцию. Следует подчеркнуть, что именно оборона Камчатки была единственной значительной военной победой в ходе столкновений 1904-1905 годов", — поделился своими словами инициатор учреждения этой даты Владимир Агеев, член Русского географического общества. Один из эпизодов этой истории мы публикуем здесь. Ссылка на материал: https://www.kamlib.ru/upload/medialibrary/331/8ikrlwbphxyr2af2we3syar531...

Командоры в годы Русско-Японской войны 1904-1905 гг.

Аннотация

В период Русско-японской войны и последующие годы на Командорских островах не было полномасштабных боевых действий. Но имел место беспрецедентный всплеск японского браконьерства, который привёл к вооружённым столкновениям и человеческим жертвам. На о. Беринга в 1905 г. произошло два ключевых события, повлиявших на дальнейший ход истории. Это высадка японского десанта 3/16 августа и захват Северного лежбища 21-23 августа / 3-5 сентября. По иронии судьбы кульминация трагедии пришлась на день подписания Портсмутского мирного договора. Все последующие столкновения носили бытовой характер и в данной публикации не рассматриваются.

На о. Медном события развивались по значительно более жёсткому сценарию. Там имели место действия, сопоставимые с военными. Но нападавшими были не военные, а вооружённые браконьеры. Тяжёлая обстановка длилась более четырёх лет.

Странные события лета 1905 г.

События, разворачивавшиеся на Камчатке и Командорах в годы Русско-японской войны 1904 – 1905 гг., по большей части даже отдалённо не напоминали полномасштабные боевые действия. Скорее, это была рекогносцировка с целью оценить общее состояние дел и реакцию на возможное вторжение со стороны жителей и властей полуострова. Другой важной задачей было изъятие документов, подтверждавших незаконную промысловую деятельность японских судов в российских территориальных водах и сопутствующее оказание вооружённого сопротивления официальным представителям власти.

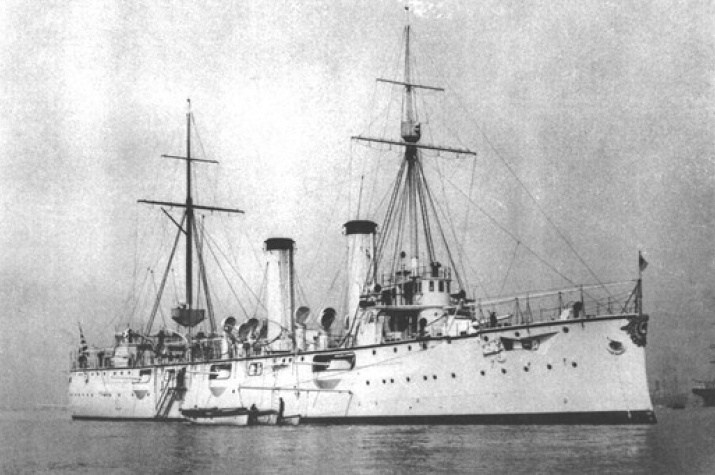

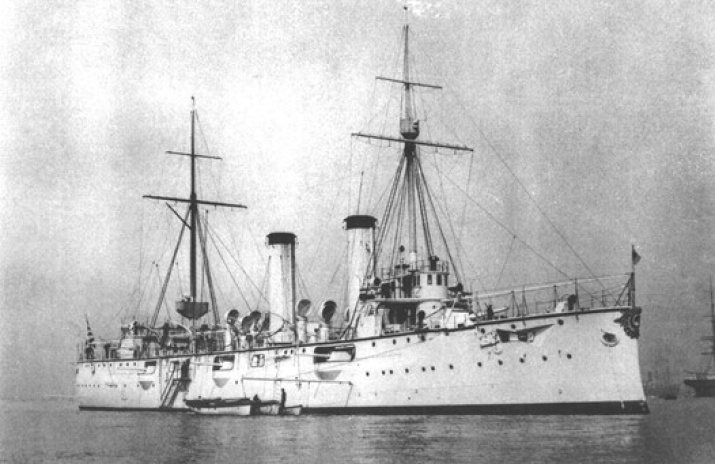

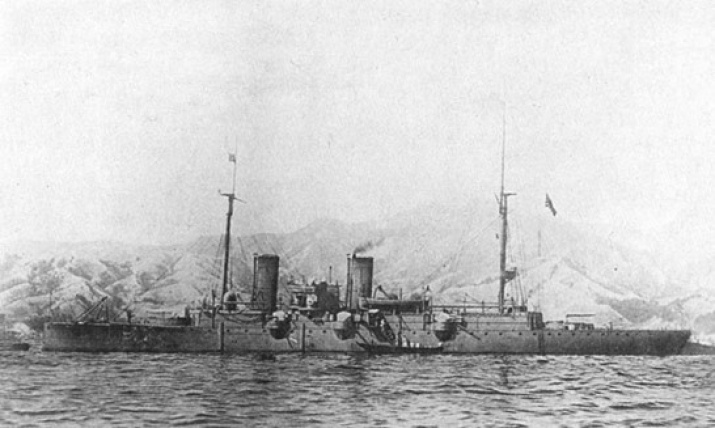

31 июля / 13 августа 1905 г. в густом тумане японские крейсеры «Сума» и «Идзуми» подошли к Петропавловску и открыли артиллеристский огонь по маяку и скалистой береговой линии. Один из снарядов повредил здание уездного управления, другие строения не пострадали. Вслед за этим последовала высадка десанта. Японцами была изъята денежная касса и документы управления, разгромлены аптека и почта. От большей части бумаг избавились сразу за ненадобностью, документы оказались разбросанными по улицам и пристани. Нападавшие разграбили пороховые склады и убили значительное количество скота мирных граждан, а у самих жителей отобрали огнестрельное оружие. Но раненых и убитых при этом не было [6, л. 38-109; 4, с. 337].

Двойственность и кажущуюся нелогичность происходившего лучше всего проиллюстрировать серией фактов. С одной стороны, начальник Петропавловского уезда Станислав Лех, полагая, что японцы, подобно французам в 1854 г., высадят десант «за горой у озера», отдал приказ дружине отступать в с. Старый Острог (совр. Елизово), чтобы не попасть в засаду. С другой, несмотря на высокую вероятность повторного появления военных судов, заведующий Петропавловским городским училищем Л.Л. Роберт намеревался открыть плановые сентябрьские занятия школьников. С одной стороны, был взят в плен находившийся на Камчатке лейтенант японского флота Санчо Гундзи, с другой, он же консультировал, как обезвредить неразорвавшиеся снаряды. А в следующем 1906 г. Гундзи прибыл в Петропавловск «по рыбным делам» и сообщил подробности о том, что «сам лично читал в Морском Штабе в Токио» в рапорте «начальника японскаго десанта, хозяйничававшаго в г. Петропавловске». С одной стороны, японцы изъяли из сейфа управления крупную денежную сумму, с другой, Лех не сомневался, что «японское Правительство никогда не откажется сообщить сумму взятых ими денег, если только это будет касаться чести человека» [6, л. 38-39]. Таких примеров много.

На следующий день после высадки в Петропавловске крейсеры взяли курс на Командоры. В 1901 – 1911 гг. пушные промыслы на островах арендовало «Камчатское торгово-промышленное общество» (в правление входили А.Я. Прозоров, Мандель и Я.И. Савич). Суда КТПО ходили под российским флагом, за исключением провоза леса из Америки, бесплатно провозили казённый груз и командированных чиновников. Обычно делали не менее трёх рейсов в год. В 1901 г. в распоряжении общества находился пароход «Котик» и две шхуны – «Бобрик» и «Беринг» [2, с. 13]. Но 28 января / 10 февраля 1904 г. правительство Японии конфисковало зимовавшего в Иокогаме «Котика», а вслед за ним – «Бобрика». Оба судна были изъяты как «военизированные» плавсредства, нёсшие береговую охрану. Пикантность заключалась в том, что эти суда оберегали российские биоресурсы преимущественно от японских браконьеров.

Весной 1904 г. Общество зафрахтовало американский грузовой пароход «Редондо», но первый же рейс показал его полную непригодность [2, с. 17-18]. В начале июня была зафрахтована «Минеола». В июле пароход-снабженец направлялся из Петропавловска в Гижигу, куда Н.А. Гребницкий был уполномочен Министерством внутренних дел сопровождать В.Р. Векентьева и А.П. Сильницкого. Но утром 23 августа на подходе к с. Тигиль судно налетело на подводную скалу и затонуло (люди не пострадали).

Зафрахтованные в 1905 г. американские пароходы «Австралия» и «Монтара» постигла та же участь. «Австралия» была захвачена японским военными в Петропавловске 31 июля, на её борту находился начальник Командорского уезда Н.А. Гребницкий. По доносу неустановленного лица личность Гребницкого была раскрыта, и он был взят в плен. «Монтару» захватили 3 августа на о. Беринга. Оба судна были конвоированы в Иокогаму или, возможно, Йокосуку.

Подробнее об этом рассказано дальше. В основу исторической реконструкции легло дознание, проведённое 7 августа 1907 г. помощником начальника Командорского уезда В.Р. Векентьевым, а также рапорты уездного врача С.М. Малиновского и доверенного КТПО Ю.Г. Мартинсона от 8 августа того же года [6, л. 23-35 об.].

Высадка японского десанта на о. Беринга 3/16 августа 1905 г.

Утро выдалось тихое и безветренное. На рейде напротив села Никольского стоял пароход «Монтара», подошедший накануне из Петропавловска. Вместе с грузом из Сан-Франциско на нём прибыли: главный уполномоченный РТКП барон Н.Е. Брюгген, доверенный Ю.Г. Мартинсон, командированный, чтобы сменить Сычёва (крестьянин д. Обухово Коломенского уезда Московской губ. Пётр Тимофеевич Сычёв несколько лет жил на о. Беринга вместе с женой Марией Прохоровной и детьми), служащий компании Битте и уездный врач С.М. Малиновский. Выгрузка шла полным ходом.

Незадолго до полудня на горизонте появилась струйка дыма, а вслед за ней – мачты первого японского транспорта. К острову приближались крейсеры 1-го ранга «Сума» и «Идзуми». Через полчаса корабли подошли к месту якорной стоянки вблизи о. Топорков. Островитяне сразу догадались, что суда военные, но свои или неприятеля, было не понятно. Из-за безветрия удавалось разглядеть лишь белый цвет флагов.

На берегу напротив Николо-Иннокентьевской церкви стал собираться любопытствующий народ. Среди них был сельский староста Иван Афанасьевич Ножиков (ок. 1870 г.р.) и дежурный десятский Пётр Григорьевич Григорьев (1864 г.р.). Также в селении находилась часть команды береговой охраны под началом Ивана Лаврентьевича Иванова (ок. 1879 – 1913). Занимавшийся выгрузкой Мартинсон всматривался, тщетно пытаясь разобрать государственную принадлежность незваных гостей. На берег высадились Брюгген и Сычёв, к ним подошёл с биноклем старший полицейский надзиратель Дмитрий Филиппович Сафронов. На шум из дома вышли псаломщик Иларий Иванович Плотников и заглянувший к нему в гости младший надзиратель Степан Тимофеевич Волчков. Рядом стоял фельдшер Александр Фёдорович Волокитин и другие местные жители, креолы и алеуты.

Чтобы не привлекать внимания, Малиновский обратился к Мартинсону на немецком, что, по его мнению, корабли – японские. Около 3 часов пополудни с одного из крейсеров был дан холостой пушечный выстрел, за ним последовало ещё шесть сигнальных залпов, и корабли встали на якорь неподалёку друг от друга.

Дмитрий Сафронов, как старший по званию представитель государственной власти, вышел на лодке навстречу. Вместе с ним в шлюпке сидели: врач Сергей Михайлович Малиновский, фельдшер Александр Волокитин, старший охранник Иван Иванов, его дядя Сергей Иванович Иванов (ок. 1870 г.р.) и ещё 4 алеута из команды охранников. На Сафронове была казенная форма служащего МВД, оружия при нём не было. Малиновский на левом рукаве имел знак Красного креста. Все остальные были в штатском и так же без оружия. Приблизившись, островитяне смогли разглядеть японские флаги, много пушек и солдат с ружьями. Вскоре делегацию окружили спущенные на воду судовые шлюпки. Сафронов, Малиновский и Волокитин через переводчика сообщили свои должности, а Сергей Иванов сказал: «Мы не русские, мы – алеуты». Очевидно, это был ответ на заданный вопрос, кем по национальности являются люди неславянской внешности? Впоследствии российские чиновники, в частности, Векентьев, истолковали слова превратно, едва ли не приравняв их к государственной измене. Но японская сторона восприняла информацию индифферентно и со своей стороны продолжала хранить молчание.

Надзирателя и доктора пересадили в японскую шлюпку и под конвоем отправили на берег. Лодке с алеутами также велели возвращаться, не заходя на «Монтару». К тому времени американский пароход был уже захвачен военными с «Идзуми», а японский сводный десант под командой лейтенанта Хираива, численностью примерно в 150-200 человек, высаживался возле Входного Рифа. Солдаты мгновенно рассредоточились и заняли ключевые позиции. Одна группа подошла к флагштоку, сбросила российский флаг и подняла японский (по словам Волокитина, имело место именно пренебрежительное отношение). Другая отправилась в здание уездного управления, а остальные – к аптеке, казённым домам и лавке КТПО. Часть японцев поднялась на береговую террасу южнее селения и осталась там.

Аптека стояла на краю села и одновременно служила жилым домом для семьи лекаря (здание 1893 г. постройки хорошо знакомо жителям о. Беринга, в конце XX в. там находилась типография). К приходу Малиновского там уже находились два офицера, один из которых был военным врачом, а второй – фельдшером. У обоих, как и у Малиновского, имелись повязки Красного креста. Разговаривали через японского переводчика. Врач осмотрел помещение и медикаменты, расспросил о качестве питьевой воды и текущих заболеваниях: нет ли среди жителей заразных? После допроса он сообщил, что задержанный может быть свободен. Малиновский запер аптеку и вместе с женой и прислугой, боявшимися оставаться на окраине без защиты, направился к уездному управлению. Фельдшер Волокитин, который также присутствовал при разговоре, собирался идти домой, но ему сказали, что все, кто ездил на корабль, должны явиться к управлению. Так он и сделал.

Мартинсон, едва высадившись на берег, поспешил в лавку КТПО, где уже хозяйничали офицеры и солдаты с «Идзуми». По свидетельству Сычёва, в лавке находилась запечатанная коробка для пожертвований в пользу арестантов. Японцы забрали эту сумму, деньги из кассы, а также разные предметы: столовые ножи, гребни и «две штуки чёрных кож». Среди прочего в лавке находилось 20 винтовок системы «Винчестер». Их намеревались изъять в первую очередь, но Мартинсон сумел убедить, что это не боевое, а охотничье оружие, жизненно необходимое алеутам для добычи пропитания. Японцы взяли всё, что посчитали нужным, и обещали заплатить лишь за 4 бочки сахара. Это был предлог пригласить Мартинсона на судно и побеседовать с ним с глазу на глаз. Служащий согласился, но в итоге не ответил ни на один из интересовавших вопросов, сославшись на то, что сам недавно приехал, и не в курсе происходящего.

Сафронова и Плотникова повели к так называемому «охранному дому», дому надзирателей. Там хранилось оружие. Д.А. Павский, исполнявший обязанности уездного начальника во время отсутствия Гребницкого, велел закопать в сарае при доме 13 берданок и 6 ящиков патронов к ним. Вернувшийся в июле 1904 г. Гребницкий распорядился откопать оружие и привести его в боевую готовность. Других распоряжений не поступало, а теперь сам управляющий находился в плену. На островах о случившемся ничего не знали, и старший надзиратель не рискнул самовольно перепрятать стволы. Таким образом, японцы беспрепятственно конфисковали 15 казённых ружей системы Бердана и патроны к ним. Также они забрали шашку Сафронова и 2 дробовика (дробовики были возвращены после его допроса на судне).

Обыскав «охранный дом», японцы повели старшего надзирателя в уездное управление (совр. здание музея). Там стояли две кассы: малая и стальная несгораемая фирмы Сан-Галли. Они приказали открыть малую кассу и пересчитали деньги. На вопрос, чьи они, Сафронов ответил, что это его жалование, оставленное начальником уезда. Японцы вернули деньги, и он положил их обратно. Большой сейф с печатью «Д.А. Павский» на концах шнура захватчики не тронули, зато забрали две висевшие на стене бобровые шкуры.

Остальных жителей в здание управления не пускали. Кто-то стоял на крыльце, остальные толпились поодаль. Малиновский разговаривал с японским офицером на английском. Тот расспрашивал о морском плавании «Монтары», известных из газет последних событиях и личном мнении врача относительно гибели российского флота на Цусиме. Во время беседы к ним подошёл Волчков и просил разрешения съездить на пароход забрать свои вещи. Разрешение было получено, и он отправился на судно вместе с Волокитиным, но вещей не получил и вернулся ни с чем. Тем временем японцы выносили из управления на носилках толстые кипы связанных в стопки казённых бумаг. Среди них виднелись особые документы в синих папках. Все отчётные материалы были погружены на «Идзуми». Также из здания вынесли ящики с патронами. Изъятие казённого имущества продолжалась до шести часов вечера.

Примерно через час японцы начали возвращаться на свои корабли. Последними отчалили офицеры, они забрали свой флаг и прихватили российский. Сафронову велели ехать с ними, но допрос продлился недолго, и вскоре он вернулся на берег. В одиннадцатом часу с «Монтары» прибыл Сычёв и сообщил, что команда заменена на японскую, а судно арестовано и будет направлено в г. Йокосука. С этого момента никому не разрешалось ни посещать, ни покидать его.

Утром 17 августа стоял густой туман. В 8 часов утра донёсся звук работающих двигателей, и жители поняли, что «Монтара» покинула остров. Около полудня за ней последовали «Сума» и «Идзуми». Контр-адмирал Того предполагал отправить крейсеры для осмотра котиковых лежбищ, но ввиду густого тумана, отменил распоряжение.

Опомнившись после внезапного налёта, жители начали осмотр села. Сразу же обнаружилось, что все висячие замки, в том числе на сараях близ Рифа, были сломаны или вырваны, а имущество разбросано по полу. В аптеке два окна оказались выломаны, а вещи, деньги и бумаги частично «приведены в безпорядок». В управлении царил хаос. Такой же обыск учинили и в доме Гребницкого. Всё перевернули вверх дном, не тронули только семейные негативы и дорогие фотореактивы, содержавшие соли золота и осмия.

Но это были мелочи. Настоящим тяжёлым ударом стала утрата строевого леса и дров. Во время выгрузки «Монтары» для удобства транспортировки древесина была связана в специальный плот. Плот стоял под бортом и ожидал буксировки на берег, но утром 4 августа японцы обрубили трос, и лес раскидало по лайде. Часть бруса удалось собрать в районе речки Ладыгинской, но основная масса была сломана буруном, замыта в песок и унесена течением. Вместе с невыгруженным товаром в Японию ушли казённые медикаменты, предназначавшиеся для о. Медного.

События на Северном лежбище 21-23 августа / 3-5 сентября 1905 г.

События 16 августа оказались прелюдией к трагедии, разыгравшейся в начале осени на Северном котиковом лежбище.

Служба береговой охраны о. Беринга состояла из 20-22 местных мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. В апреле каждого года начиналась подготовка к новому промысловому сезону, сопровождавшемуся неизбежными браконьерскими набегами. По установленному порядку уездный начальник, а в его отсутствие старший надзиратель, утверждал личный состав охраны и делил группу на две смены. Для каждой смены назначался старший часовой. Береговые команды поочерёдно несли вахту на Северном лежбище (Полуденное, или Южное, лежбище в тому времени прекратило существование, а Северо-Западное ещё не образовалось). Помимо прямых обязанностей алеуты проводили учёт котиков: отмечали темпы привала, появление первых щенков и т.д. Они же проводили санитарные работы, убирая павших животных. Согласно инструкции, в случае обнаружения «хищнических шкун» часовые были обязаны сообщить об этом надзирателю. Вступать в перестрелку разрешалось лишь в том случае, если «хищники возвращаются в море с упромышленными шкурами, да и притом на предупреждения остановится стараются уйдти» [7, л. 41]. Если браконьерское действие ещё не было совершено, но к этому имелись все предпосылки, охране полагалось действовать исключительно путём убеждения.

В начале сентября 1905 г. на лежбище дежурил младший надзиратель Иван Прокопьевич Коровников (должность младшего надзирателя была введена в штат с 1892 г., все надзиратели были приезжими). Старшим часовым был служивший в охране с 1901 г. Иван Лаврентьевич Иванов. Команда состояла из 10 человек, из них 8 оказались непосредственным участниками описанных ниже событий. А именно: Григорий Николаевич Терентьев (ок. 1875 г.р., в охране с 1897 г.), Семён Алексеевич Бадаев (ок. 1876 г.р., в охр. с 1895), Яков Павлович Пахомов (1877 г.р., в охр. с 1898), Севастьян Егорович Шадров (1882 г.р., в охр. с 1900), Феоктист Феоктистович Корсаковский (1884 г.р., в охр. с 1903), Иван Никанорович Григорьев (1885 г.р., в охр. с 1903), Александр Авраамович Бадаев (1885 г.р., в охр. с 1903; менее вероятно, что это был медновчанин Александр Венедиктович ок. 1875 г.р.) и Гавриил Васильевич Мальцев (1886 г.р.). Остальные двое выполняли поручения на сопредельных территориях.

2 сентября в Никольское пришло сообщение, что вдоль северо-восточного берега о. Беринга крейсируют две шхуны. На следующий день одна из них бросила якорь напротив Кишечного участка лежбища. Алеуты Севастьян Шадров и Иван Григорьев, охранявшие эту территорию, немедленно доложили о произошедшем старшему охраннику Ивану Иванову, а тот, в свою очередь, надзирателю Ивану Коровникову. Старший надзиратель Дмитрий Сафронов находился в селе, с донесением к нему отправили Феоктиста Корсаковского.

Тем временем от шхуны отошли две шлюпки и причалили в районе Ракушечника – в 2-3 км восточнее основного лежбища. Наблюдавшие за развитием событий охранники насчитали 20 высадившихся. Все были в японской морской военной форме, с ружьями. Трое японцев отделились от общей группы и пошли по берегу в направлении лежбища. Молодой надзиратель, испугавшись, спрятался в траве. Выйти навстречу нарушителям вместо него пришлось 25-летнему Ивану Иванову. На вопрос: «Зачем вы высадились?» — один из японцев по-русски ответил: «За рыбой». Алеуты парировали, что рыбы здесь нет. Тогда незнакомец заявил, что это – военная шхуна, направленная сторожить лежбища, такое распоряжение ей дали те два крейсера, которые приходили в Никольское 16 августа. Осмелев от собственной наглости, самопровозглашённые «хозяева» объявили, что Командоры теперь принадлежат Японии, и они уполномочены японским правительством сообщить об этом, а также, что в скором времени ожидается заход японского транспорта с новыми служащими и товарами для местных жителей.

Ближе к вечеру непрошенные гости вернулись на шхуну. Когда они сели в лодки, из своего укрытия показался Коровников. Вскоре прибыл Сафронов. Узнав о произошедшем, он отстранил младшего надзирателя за ненадлежащее поведение и забрал с собой в село. Уезжая, Сафронов отдал распоряжение выжидать и в случае, если японцы вновь сойдут на берег, незамедлительно сообщить об этом в селение. При этом следовало вести с ними диалог и тянуть время, ни в коем случае не провоцируя и не открывая огонь. Ружья и патроны у охраны имелись, но они были спрятаны.

Днём 4 сентября японцы высадились возле лежбища и зашли в юрту к охранникам. Угостив чаем и водкой, они пригласили алеутов к себе на шхуну. Иванов отпустил шлюпку с 5-ю охранниками. Вскоре шлюпка вернулась, и бывший в ней за старшего Иван Григорьев рассказал, что на судне их продолжили потчевать и попросили дать забить 500 котиков. В случае согласия охранники должны были поднять над юртой белый флаг, а несогласия – красный. Иванов поднял красный и незаметно отправил Якова Пахомова гонцом в село.

Ближе к вечеру японцы вновь нанесли визит с чаем и водкой. Двое местных жителей (вероятно, гостившие у родственников сельские обыватели) выпили по рюмке, остальные отказались. Японцы повторили, что это – военная шхуна, присланная охранять лежбища, и скоро придут другие. В какой-то момент терпение лопнуло, и военный с саблей, очевидно, их командир, велел выдать 70 шкур в приказном порядке. На отказ он рассвирепел и замахнулся мечом. Это послужило сигналом для мгновенного ареста охранников и их родных. Всех согнали в одну юрту, приставили часовых и под страхом смертной казни запретили покидать стены темницы.

Пахомов наблюдал за происходившим с расстояния. Вечером того же дня он прибыл в Никольское и сообщил о нападении. К такому повороту никто не был готов. Софронов собрал народ и сделал объявление. Ранее берданки были конфискованы, и Мартинсон вооружил население винчестерами, выдав всё, что имелось в лавке. Плюс к этому удалось найти несколько дробовиков. Прежде чем решиться на отчаянный шаг, нарушавший все официальные инструкции, надзиратель попросил псаломщика открыть церковь. В коллективной молитве приняли участие почти все жители. Один лишь врач остался стоять на улице. После молитвы Сафронов обратился к мужчинам, способным вести боевые действия (старшему из них было 59 лет), и попросил присягнуть на верность – что будут защищать остров, не изменят и не отступят. Поклялись все до единого. Прямиком из церкви отряд двинулся на Северное.

Добрались ближе к полуночи. На расстоянии 1,5-2 км от селища и охранной юрташки отряд услышал выстрелы и залёг в кочки тундры. Стрелял японский часовой, услышавший лай от собачьей упряжки Михаила Мершенина, опередившего остальных. Мершенин тут же бросил собак и вернулся к товарищам.

Ночь выдалась на редкость тёмная. Сафронов приказал Петру Игнатьевичу Березину (ок. 1879 г.р., в охр. с 1898) отправиться в разведку. В разведотряд вошли охранники его смены Дмитрий Ладыгин и Ариан Яковлев. Алеуты ползком добрались до селища, но вернулись ни с чем – было не видно огней и не слышно разговоров. Тогда Сафронов отправил их на Кишечную. Охранники осмотрели участок: на суше не заметили ничего, зато на шхуне загорелся и тут же погас огонёк. Когда разведчики вернулись, начинало светать. Положение по-прежнему оставалось неопределённым. Сафронов принял решение взять неприятеля в тиски. Для этого он разбил группу на два отряда: 10 человек под командой Петра Березина двигались к селищу по правой дороге, а он с остальными заходил слева, со стороны Кишечной.

В отряд Дмитрия Сафронова входили: Феоктист Корсаковский, Яков Пахомов, Елисей Георгиевич Корсаковский (1875 г.р., в охр. с 1895), Иван Фёдорович Григорьев (1878 г.р., в охр. с 1897), Александр Моисеевич Паньков (ок. 1878 г.р., в охр. с 1898), Прокопий Афанасьевич Ножиков (1879 г.р., в охр. с 1898), Андрей Лаврентьевич Паньков (1884 г.р., стал охр. в 1906), Василий Васильевич Мальцев (1882 г.р.), Семён Сергеевич Хорошев (ок. 1877 г.р.), Михаил Кириллович Галкин (ок. 1873 г.р.), Александр Феоктистович Корсаковский (ок. 1873 г.р.), Михаил Фёдорович Мершенин (ок. 1872 г.р.), Сергей Иванович Иванов, Иван Афанасьевич Ножиков, Степан Мефодиевич Шипицын (ок. 1869 г.р.), «курилец» Иван Игнатьевич Куликалов по прозвищу Ишку (ок. 1869 г.р.), Парфений Афанасьевич Ножиков (ок. 1868 г.р.), Лаврентий Родионович Будаков (1861 г.р.), Александр Степанович Бурдуковский (ок. 1857 г.р.) и его брат Денис (1862 г.р.), Яков Макарович Прошев (1859 г.р.), Алексей Фёдорович Бадаев (ок. 1847 г.р.). К ним присоединились гостившие на Северном: Феоктист Иванович Корсаковский (ок. 1846 г.р.), Николай Игнатьевич Бадаев (1865 г.р.), Пётр Григорьевич Григорьев (1864 г.р.) и его сын подросток Александр Григорьев (1888 г.р.), Феоктист Феоктистович Березин (1884 г.р.), Иван Ермолаевич Ножиков (1889 г.р., двоюродный брат Ивана Иванова). Большинство из последних находилось в плену, но кто-то мог прятаться в тундре, ожидая подкрепления.

В отряд Петра Березина входили опытные охранники: Дмитрий Иннокентьевич Ладыгин (ок. 1880 г.р., в охр. с 1898), Ариан Агафоникович Яковлев (ок. 1880 г.р., в охр. с 1898) и его брат Иван (ок. 1883 г.р., в охр. с 1903), а также общественники: Мирон Петрович Бурдуковский (ок. 1855 г.р.), Дорофей Иванович Березин (ок. 1867 г.р.), Константин Георгиевич Корсаковский (ок. 1872 г.р.), Захар Иванович Дуришин (ок. 1872 г.р.), Михаил Севастьянович Шадров (ок. 1875 г.р., дядя Севастьяна) и Андрей Игнатьевич Ладыгин (ок. 1873 г.р.). Андрей фигурирует в «Дознании» Векентьева, в более позднем списке, составленном старостой Григорьевым, вместо него указан Павел Родионович Будаков (ок. 1867 г.р.).

risunok6_0.jpg

Ползком, между кочек, отряд Березина добрался до нарты Мирона Бурдуковского и притаился. Со стороны Саранного по дороге в Никольское шагали двое патрульных в японской военной форме, один был вооружён саблей, второй – винтовкой. Они конвоировали Ивана Григорьева, его двоюродную сестру Клеопатру Корсаковскую (1884 г.р.) и 16-летнего Ваню Ножикова (Ивана Ермолаевича). Группа искала женщин, которые вечером, испугавшись, убежали в тундру и там заночевали. Среди сбежавших была мать Ивана, Екатерина Петровна Григорьева (1858 г.р.). На рассвете было велено их разыскать, в этот самый момент и подоспела подмога из села.

Григорьев первым заметил односельчан и хотел бежать, но конвоир уловил его жест, схватил за грудки и замахнулся саблей. Иван увернулся и с криком: «Уҕиӈас укааҕакус!» («Наши пришли!» фраза переведена на алеутский 26.04.2019 при поддержке Э.И. Гребзде и Г.М. Яковлева) бросился к юрте, где находились под стражей его товарищи. Заподозрив неладное, конвоиры обратились в бегство и открыли беспорядочную пальбу, но никого не задели. Отряд Березина начал преследование. Впереди с винтовкой бежал Пётр, рядом с ним – Дмитрий Ладыгин. Бывшие в заточении охранники примкнули к отряду Сафронова.

В это время основная часть команды шхуны двигалась по лежбищу с дрыгалками, намереваясь забить котиков. Напротив выбранного ими участка стоял сарай для засолки шкур. Японцы установили в нем скорострельную пушку, и трое солдат, охранявших позицию, навели дуло на дорогу. Заметив неприятеля, алеуты открыли огонь из ружей, те ответили пулевыми выстрелами из пушки и отступили к остальным. К этому времени подоспел отряд Сафронова. Основное сражение разыгралось на берегу. Отступая, японцы продолжали отстреливаться из шлюпок. Вскоре все нарушители были убиты. В живых остался только один, он был тяжело ранен. Прибывший к концу перестрелки Малиновский оказал медицинскую помощь, но раны оказались смертельными.

Ещё в селе Сафронов попросил врача и фельдшера поехать с ними. Малиновский велел Волокитину собираться и отправил в аптеку. Ящик с медикаментами был уложен, и тут Сергей Михайлович передумал, заявив, что ехать лучше с рассветом, а не на ночь глядя. Переодевшись в лучшие одежды, взяв жену и берданку, он отправился… ночевать к Мартинсону. Там было не так страшно. Лекарская упряжка выехала только в 4 утра.

Когда стихли последние выстрелы, Сафронов, Малиновский и Волокитин отправились на японскую шхуну. Последних трёх японцев арестовали, посадили в шлюпку и расстреляли, а затем вместе с остальными убитыми спустили на воду. Шхуну решили перегнать ближе к берегу и сжечь. Из трофеев оставили только оружие: пушку, ружья и 2 сабли.

Послевоенные годы

К отчаянному поступку Сафронова, пытавшемуся скрыть следы перестрелки и сам факт нападения вражеской шхуны, можно относиться по-разному. Но важно понимать, что положение надзирателя, ставшего в эти дни единственным представителем государственной власти, было по-настоящему безвыходным. На его глазах японские военные совершили два нападения в течение двадцати дней. В обоих случаях они вели себя уверенно и дерзко, как успешные завоеватели. Связь с Камчаткой отсутствовала. Последней новостью было сообщение двухмесячной давности о разгроме российской эскадры во время Цусимского сражения. После ареста «Монтары» наступил информационный вакуум. Сегодня мы понимаем, что оба набега носили разведывательно-провокационный характер. Военные действия в северных широтах противоречили соглашению о демаркационной линии. Но в те дни никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит во внешнем мире. Островитяне могли лишь надеяться, что Командоры по-прежнему находятся под юрисдикцией России.

В этом свете инструкции и предписания утрачивали свою целесообразность. Что бы Сафронов ни говорил и как бы не поступал, любое его решение в конечном счёте стало бы порицаемым. Такая участь постигла не только его. «Я теперь являюсь неправым и надо мной подсмеиваются <…>, если бы японцы <…> взяли меня в плен, тогда бы говорили, что начальник Уезда имел возможность выйдти из города, но попался, как мышь в ловушку», – сетовал начальник Петропавловского уезда Станислав Лех [6, л. 39 об.]. Преданный вчерашними деловыми партнёрами Николай Гребницкий был взят в плен, но даже в этом незавидном положении не оставил попыток урегулировать конфликт дипломатическим путём. Но его усилий никто не оценил, а, напротив, на фоне общей неразберихи стали обвинять чуть ли не в сговоре с неприятелем – разумеется, на уровне «закулисных игр». Зато в число героев сумели просочиться те, кто не присутствовал в гуще событий, но успели вовремя составить грамотные рапорты.

Действия Сафронова зиждились на вере в Бога, высшую справедливость и товарищескую взаимопомощь. Он совершил важнейший поступок в жизни, безропотно приняв на себя груз ответственности. Но впоследствии чиновники, в частности, Векентьев, не оценили его патриотического порыва. Ни он, ни алеуты, защитившие остров, не получили наград. Их подвиг сохранился только в памяти местных жителей.

risunok7_0.jpg

Через год жизнь надзирателя оборвалась. А разбойные набеги японских «хищников» продолжались ещё около 20 лет. Мирный договор между Россией и Японией, подписанный в Портсмуте 23 августа / 5 сентября 1905 г., не улучшил ситуации. Согласно статье XI, Россия предоставляла японским подданным права «по рыбной ловле вдоль берегов русских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом». А поскольку российское охранное крейсерство практически отсутствовало, нормы международного права попирались регулярно – грубо и цинично.

Нарушители игнорировали не только утверждённую в 1893-1894 гг. 30-мильную охранную зону вокруг Командорских островов (формально Япония не была обязана её соблюдать), но и признаваемую всеми государствами 3-мильную зону вдоль побережья. Шкуры каланов и котиков добывали всеми доступными способами: на воде и на суше, ружьями, дрыгалками, сетями. Браконьеров не волновало, сколько раненых животных и их щенков погибнет бесцельно. Но этим хищническая деятельность не ограничивалась. Японские шхуны мстили за то, что островитяне охраняли собственную территорию. Они жгли караульные юрты, совершали налёты на селища и воровали уже обработанные шкуры. В апреле 1908 г. на о. Медном была разгромлена деревня Глинка: двери и окна выбиты, лучшие вещи похищены, иконы разбросаны или подвешены ликами вниз, а в нескольких домах оставлены человеческие испражнения [5, л. 199 об.]. Все последующие годы японцы добывали не только котиков и каланов, но также при случае охотились на песцов и оленей в южной части о. Беринга [10, с. 261]. Обычно отстрел оленей проводился для собственного пропитания, но массовая гибель животных зимой 1906 г. наводит на мысль о мести за сожжённую шхуну.

Ключевые события военных лет, имевшие место на о. Беринга, ограничиваются описанными выше случаями. На о. Медном, значительно более богатом пушными ресурсами, дела обстояли намного хуже. В военные и послевоенные годы произошёл беспрецедентный всплеск иностранного браконьерства, который, в свою очередь, привёл к вооружённым столкновениям и человеческим жертвам. С 1904 г. для охраны трёх четвертей периметра этого острова (т.е. участков, где держались котики и каланы) всё мужское население, включая мальчиков 10-12-летнего возраста, встало под ружьё. По мере сил им помогали женщины. Порой приходилось нести караул по несколько суток бессменно. В такие дни семьи защитников находились рядом, без сна, в ожидании роковой развязки [3, л. 243 об.-244]. Так продолжалось более четырёх лет. Постоянная готовность быть атакованными японскими браконьерами вошла в сознание островитян настолько глубоко, и даже через сто лет можно было встретить отголоски этих событий в различных жанрах алеутского фольклора.

За боевые заслуги четырём медновским алеутам был пожалован номерной военный орден IV степени «За защиту острова Медного от Японцев за время войны 1904 и 1905 годов» [1; 6, л. 36]. Орденов были удостоены: Игнатий Венедиктович Бадаев (1872 – 1925), Елисей Ипатьевич Григорьев (ок. 1872 – ?), Поликарп Николаевич Хабаров (ок. 1875 – ?) и Иов Семёнович Сушков (1869 – 1943). Остальные защитники, т.е. почти всёамужское население острова, были награждены медалями «За Храбрость» на Георгиевской ленте. Награды нашли своих героев исключительно благодаря усилиям старшего надзирателя о. Медного Николая Никитича Лукина-Федотова (? – 1909) и начальника уезда Николая Александровича Гребницкого (1848 – 1908).

23 февраля 1905 г. орден Св. Станислава 2 степени «за отличие оказанное при защите Командорских островов и Камчатки» получил В.Р. Векентьев [3, л. 54]. Правда, в защите островов он участия не принимал и этим процессом не руководил. С 1 января 1905 г. штабс-капитан был назначен временно исполняющим обязанности помощника начальника Командорского уезда с прикомандированием в распоряжение Петропавловского уездного начальника. В том же приказе на него было возложено «дело обороны Камчатки» [3, л. 32 об.-33 об.]. С 19 марта его утвердили в указанной должности на постоянной основе. Но к месту службы он прибыл только 23 мая 1906 г., поскольку с июля 1905 г. находился в Охотске. Векентьев занимал вверенный ему пост до 20 мая 1911 г., периодически замещая начальника уезда Н.П. Сокольникова. За шесть лет правления он так и не смог организовать защиту островов от иностранных нарушителей. Он не вошёл в историю ни как мудрый управленец, ни как специалист, сведущий в вопросах природопользования.

По имеющимся скудным и противоречивым данным сложно восстановить объективную картину тех лет. Видна лишь череда бесконечных политических интриг, приведшая к краху существовавшей системы правления. Возможно, в будущем удастся обнаружить документы, которые помогут в полной мере понять и осмыслить события прошлого.

Список использованных источников.

- АКМ [Алеутский краеведческий музей]. АКМГИ 1275. Имянной список лиц, получивших Высочайше пожалованные награды за защиту острова Меднаго от Японцев за время войны 1904 и 1905 годов.

- Гаврилов С.В. Вдоль камчатских берегов. (Транспортное и рыбопромышленное освоение охотско-камчатского побережья в конце XIX – первой трети XX вв.). – Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2003. – 567 с.

- ГАРФ [Государственный архив Российской Федерации]. Ф. 102. Д-во 1. Оп. 1905. Д. 235. О прибавочном жаловании помощнику Командорского уездного начальника, отставному штабс-капитану Вячеславу Векентьеву.

- Глушков В.В., Черевко К.Е. Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах внешнеполитического ведомства России. Факты и комментарии. – Москва: ИДЭЛ, 2006 г. – 576 с.

- РГИАДВ [Российский государственный исторический архив Дальнего Востока]. Ф. 702. Оп. 2. Д. 229. Дело канцелярии Приамурскаго Генерал-Губернатора. Об охоте на зверя и птицу и о запрещении их хищничества (1908 – 1916).

- РГИАДВ. Ф. 1044. Оп. 1. Д. 113. Списки лиц, защищавших о. Медный от нападения японцев в 1904-1906 г., о высадке японцев 3 августа 1905 в селе Никольском на о. Беринг и нападения их 21-23 августа 1905 на котиковое лежбище.

- РГИАДВ. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 3. Постановления, инструкции, протоколы старшего надзирателя о-ва Беринг и переписка о промысле котов, происшествиях на острове, списки охранников о-ва и другие административно-хозяйственные вопросы.

- РГИАДВ. Ф. 1634. Оп. 1. Д. 4. Никольское сельское общество о. Беринг Посемейные списки и статистические сведения за 1885-1911 гг.

- Рекогносцировка «Сума» и «Изуми» у берегов Камчатки // Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи. Т. 4. – СПб.: С.-Петербург, Типография Морского Министерства в Главном Адмиралтействе, 1910. – С. 242-245.

- Суворов Е.К. Из поездки на Командорские острова // Известия ИРГО. Т. 47. Вып. 6. – СПб.: типогр. Стасюлевича, 1911. – С. 237-263.

- Татаренкова Н.А. «Олени Дыбовского» и Русско-японская война // Камчатка. Литература. Краеведение. 2019. – Петропавловск-Камчатский: ХК «Новая книга», 2019. – С. 452-491.

Наталья Александровна Татаренкова

Член Русского географического общества