В первое воскресенье апреля отмечается День геолога. В 2025 году это 6 апреля. Валерий Чернышов из Вологодского отделения РГО - о геологической съёмке на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (Казахстан) от первого лица.

В 1992 году в связи с распадом СССР встала проблема обеспечения промышленности Восточного Казахстана энергетическим сырьём. В этой части Казахстана было известно одно крупное угольное месторождение юрского возраста. Это месторождение расположено в 135 км к юго-западу от г. Семипалатинска. Оно было открыто в 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции, и в честь знаменательного события названо Юбилейным, в постсоветское время было переименовано в Каражыра – с казахского, «Чёрная стена». В 1968-1969 гг. на месторождении были начаты геологоразведочные работы Семипалатинской экспедицией. На первом этапе установлено, что это крупное месторождение, которое можно отрабатывать дешевым открытым способом. Но дальнейшие разведочные работы были прекращены, так как месторождение находилось в закрытой зоне Семипалатинского ядерного полигона.

Подземные ядерные испытания на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) осуществлялись в основном на трех рабочих площадках: 1) площадка «Г» («Дегелен») в границах горного массива Дегелен – взрывы в штольнях; 2) площадка «Б» («Балапан») – взрывы в скважинах; 3) площадка «С» («Сары-Узень» и «Муржик») – вспомогательная, взрывы в скважинах (рис. 2). Месторождение «Каражыра» находится на площадке «Б» («Балапан» - в переводе «Цыплёнок», вероятно, от птенцов степных птиц). На СИЯП в 1949-62 гг. на земле и в воздухе было взорвано около 50 ядерных бомб, в 1963-89 гг. ежегодно проводилось 14-18 подземных взрывов. В местах проведения эксперимента уровень радиации достигал 448 бэр. Руководство работами осуществлялось из секретного города Курчатов на берегу Иртыша, к которому из Семипалатинска была проведена узкоколейная железная дорога. Город на картах именовался «станция Конечная».

На площадке «Балапан» за время проведения испытаний пройдено 118 скважин. Одна из скважин была пробурена в пределах угольного месторождения. Скопившиеся в результате возгорания углей газы привели в 1988 году (т. е. через много лет после подземного ядерного взрыва) к своеобразному «близповерхностному взрыву» с выносом в течение 2 суток горящих газов и образованием воронки глубиной до 15 м

Последний взрыв на полигоне был осуществлён 19.10.1989. Правительством Казахской ССР 29.08.1991 полигон закрыт.

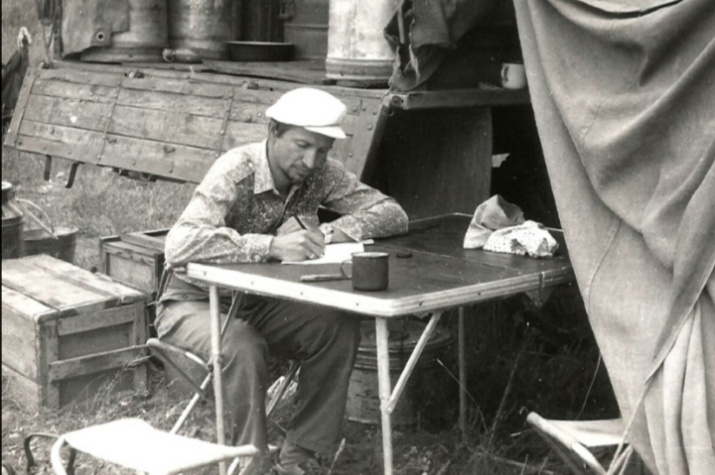

Уже весной 1992 года Гапеевской ГРЭ ПГО «Центрказгеология» на месторождении были начаты геологоразведочные работы, а параллельно специалистами Геохимической экспедиции того же объединения: Каряевым В. А. и автором статьи – геологическая съёмка масштаба 1:50000 района месторождения. В распоряжении геолого-съёмочного отряда не оказалось не только геологических карт масштаба 1:200000, но даже топоосновы и контактных аэроснимков. Нам пришлось пользоваться приближёнными фотопланами размером 25х25 см.

В период геолого-съёмочных и разведочных работ на территории проводилась радиометрическая и геохимическая съёмки. Радиометрические наблюдения показали отсутствие поверхностного заражения – радиоактивность составляла от 6 до 20 мкр/час. Лишь на отдельных участках уровень радиации несколько повышен.

Отчёт по геологической съёмке получил отличную оценку. По результатам геохимической съёмки, в углисто-терригенных отложениях нижнего карбона южнее юрской грабен-синклинали нами были выявлены геохимические полиметаллические аномалии. На выделенной площади выполнены детальные работы, включающие геологическую съёмку, магнито- и электроразведку масштаба 1:10000. Установлено, что геохимические аномалии вызваны прожилково-вкрапленной сульфидно-кварцевой минерализацией. Но, сделав карту детального участка, я уехал в Россию, в Вологду…

Как всегда, при геологоразведочных работах, было много нюансов, которые по молодости лет переносились не так трудно. Например, в первый раз мы выезжали на рекогносцировку 1 сентября 1992 года. Такой год: бензина нет! Начальник говорит: поезжайте, туда хватит, а там ребята бурят, они поделятся, говорят. Нужно же начинать работу! Что ж, поделятся – поехали… До места работы от Караганды 800 км по прямой, а реально – по дорогам более 1000 км. По пути заехали в Курчатов: военные собирались в Москву, покидали атомный центр… На месте отряд по разведке месторождения, конечно, удивился: «Откуда бензин? У нас у самих впритык…». Таким образом, 20 дней – естественно, жили рядом с машиной – практически берегли каждый литр. Чтобы готовить еду, собирали щепки в маршрутах (степь-степь – ни кустарника; остаточные щепки, к удивлению, – вероятно, от полигона). Раньше готовили пищу на бензиновой горелке…

Промышленные запасы угля месторождения при утверждении составили 1,23 млрд. т. В соответствии с ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты», угли месторождения относятся к каменным длиннопламенным (марка Д). Угли марки Д применяются в коммунально-бытовом секторе, тепло- и энергетических станциях, при производстве цемента и кирпича, а также для производства полукокса и в металлургии (производство ферросплавов и прямое восстановление железа). АО «Каражыра» в настоящее время добывает 7-8 млн. т угля в год.

Был и снег, ночью порывы степного ветра срывали наши брезенты… Однако рекогносцировку завершили.

Приехали в лагерь разведчиков, где нам выделили спальные места в вагончике. А что дальше – как добраться до Караганды? Целую неделю передавали по рации просьбу решить вопрос с бензином. Но… всё тщетно! Решили пойти «с шапкой», собрали какие-то средства из личных сбережений коллег. Геологи из Семипалатинской экспедиции выделили аж 80 литров бензина! То есть, хватит больше даже, чем до ближайшей заправочной станции… К вечеру подъезжаем к ней – в п. Майское на берегу Иртыша: просим, мол, заправить полный бак! Увы, отвечают: сможем только на треть! – Почему? – За неделю бензин подорожал в ТРИ РАЗА! Была у нас тушёнка. Мы… её меняли на бензин! Так и добрались до Караганды. Однако, прямо в центре города… бензин закончился. Пришлось нашему водителю идти с ведром… искать бензин. Такие времена…

Ещё одна история. В связи с работой полигона (наблюдение и т. п.) к скважинам, в которых проводили взрывы, было подведено много кабелей из чистой меди. А в связи с нашими работами и разведкой месторождения была у нас группа топографов. Вот один из них — предприимчивый рыжеватый немец, коих в Казахстане было много — в 1993 году собрал бригаду, нанял грузовик и собрал всю медь, сняв, часто с помощью работающих у нас, оплётку. Даже часто сжигали её с кабелей в кострах, делали такие тюки, бросали в машину… В общем, он стал миллионером, бросил свою работу и… ушёл в председатели садоводческого общества! Но… грянула не то реформа, не то один из дефолтов и… все его миллионы «СГОРЕЛИ»! Такая история. Не умели тогда деньги в дело обращать! Ещё, говорит, в те годы одна из наших прибалтийских стран стала рекордсменкой по…. ЭКСПОРТУ МЕДИ в Европу. Говорят, львиная доля его — из Казахстана… Вероятно, с ядерного полигона.

Были и более экзотические истории. В следующий раз…