В начале XIX века русскую научную общественность беспокоило отставание в изучении Русского Севера. Реальных знаний о нем не хватало. На рубеже XVIII–XIX вв. силами Морского ведомства Корпуса горных инженеров была картографирована и описана большая часть побережья Северного ледовитого океана от Белого моря до устья Оби. Но внутренние районы Европейского Севера еще оставались неизвестными.

Экспедиция под руководством выдающегося геолога и географа, полковника Корпуса военных топографов Эрнста Карловича Гофмана ставила главной задачей «собирание материалов к составлению по возможности верной карты и подробного описания в физическом и естественно-испытательном отношениях Урала и обоих его склонов от 60 градусов северной широты на юге и до берега Ледовитого моря на севере».

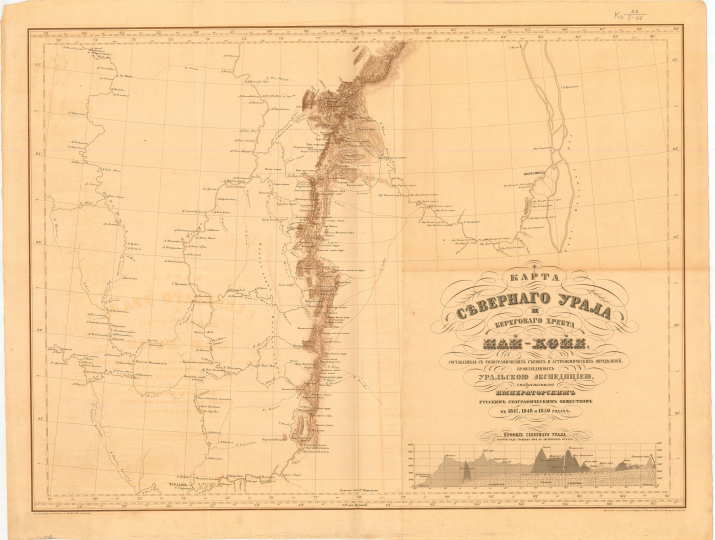

В течение трёх полевых сезонов Северо-Уральской экспедиции в 1847, 1848-1849 и 1850 гг. были проведены исследования на огромной территории — от истоков р. Печоры до Ледовитого океана: север Урала, хребет Пай-Хой, междуречье рек Кары, Усы, Печоры, Цильмы, Мылвы, нижнее течение Оби. Кроме топографических, картографических и геологических данных (например, были определены географические координаты 186 пунктов, что значительно помогло в составлении карт данного региона), был собран значительный этнографический материал.

Эрнст Карлович Гофман лично открыл, исследовал и описал гору Константинов Камень (492 м) – самую северную вершину и начало Уральских гор (1848). Поднявшись на эту «самую северную гору Уральского хребта, круто падающую в тундру», Гофман и его спутники убедились, что с её высоты «взор беспрепятственно достигает непрерывную равнину моря, отстоящего на 40 или 50 вёрст». Они дали горе название Константинов Камень в честь председателя Русского географического общества великого князя Константина Николаевича (сына императора Николая I) и возвели на ней пирамиду из трёх каменных плит.

С Константинова Камня Гофман увидел отдельный кряж Пай-Хой. Новая цепь гор была признана Гофманом «самостоятельным хребтом», нанесена на карту и описана. Выделяя Пай-Хой как самостоятельный хребет, Гофман исходил прежде всего из «его направления и внешней формы гор», но отметил, что своим геологическим строением Пай-Хой не отличается от Полярного Урала, будучи его продолжением, хотя отрезан от последнего «полосой низкой тундры шириною в 40 вёрст».

Эрнст Карлович Гофман (1801-1871 гг.) был назначен руководителем данной экспедиции во многом благодаря опыту, приобретенному в 1828–1829 гг. во время путешествия по Южному Уралу в составе специальной экспедиции Министерства финансов, которая занималась поиском золота. За 25 лет службы в корпусе военных топографов он дослужился до звания генерал-лейтенанта, с которым и был уволен на пенсию в 1869 году.

Эрнст Карлович родился в семье лютеранского пастора в Лифляндии. Закончил физико-математический факультет Дерптского (Тартуского) университета. В 1823–1826 гг. принял участие в русском кругосветном плавании под командованием Отто Коцебу на корабле «Предприятие». Во время этого путешествия Э.К. Гофман получил опыт работы в самых различных регионах: Океании, Северной Америке, на Камчатке, что сделало его одним из опытнейших геологов и географов России. Геологические наблюдения, опубликованные в виде отдельной книги, принесли ему мировую известность.

Результаты исследований Э.К. Гофмана были высоко оценены научной общественностью. В 1849 г. ему первому была присуждена только что учрежденная Большая золотая Константиновская медаль РГО и Демидовская премия Академии наук. По поручению Министерства народного просвещения Эрнст Гофман в 1863 году составил «Руководство по минералогии для гимназий», которым пользовались в России следующие полвека. Академик В. А. Обручев относил Гофмана к числу тех учёных первой половины XIX века, путешествия которых дали «наиболее крупные результаты в отношении выяснения геологического строения значительных пространств Сибири».

Именем Эрнста Карловича назван ледник на горе Сабля (Приполярный Урал) и остров Гофмана, входящий в состав архипелага Земля Франца-Иосифа.

Музейное объеинение НАО