2020 год для РГО – юбилейный. Старейшей общественной организации России исполняется 175 лет. В 2019 году Башкирское отделение Русского географического общества отметило свое 65-летие.

Этим событиям будет посвящена серия публикаций на нашем сайте. Это воспоминания ветеранов Регионального отделения РГО в Республике Башкортостан о становлении отделения в Башкирии, о самоотверженной работе энтузиастов и волонтеров, которые несли в общество свет географических знаний, учили любить родной край, сохранять природу, познавать мир.

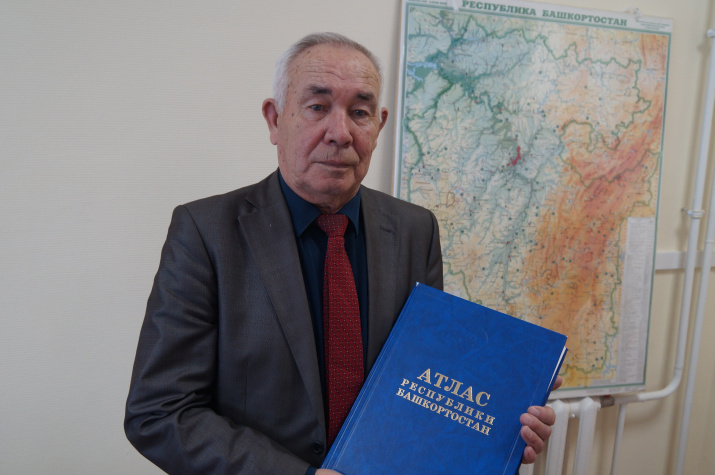

Сегодня Рустам Сиразетдинов беседует с Инбером Япаровым, кандидатом географических наук, доцентом кафедры физической географии, картографии и геодезии Башкирского государственного университета.

Инбер Мухаметович Япаров – действительный член Русского географического общества с 1972 года. С 1983 по 1991 год занимал должность ученого секретаря Башкирского филиала Географического общества СССР.

Инбер Мухаметович, как работал Башкирский филиал Географического общества в прошлом столетии?

— В 70-80 годах прошлого столетия Башкирский филиал Географического общества СССР работал очень активно. Нашим филиалом в те годы было опубликовано 34 монографии и справочника. Это были путеводители, книги с описанием памятников природы. Отдельные брошюры были посвящены конкретным объектам, например горе Иремель, и таких книг было очень много. С другой стороны, наш филиал в эти годы активно сотрудничал с филиалами соседних областей и республик: с Пермским, Оренбургским, Челябинским, Удмуртским, Татарстанским. Каждые два-три года мы проводили специальные совещания, которые назывались «Уральские совещания». Последнее, одиннадцатое по счету, совещание прошло в 1980 году. Как правило, материалы этих совещаний публиковались в нескольких сборниках. Например, один сборник посвящался проблемам физической географии, второй – вопросам гидрогеологии, третий – климатологии и так далее. Выходило 7-8 таких сборников с текстами докладов. Наш филиал выпустил в те годы семь изданий под названием «Записки Башкирского филиала Географического общества СССР». В них были опубликованы статьи не только наших ученых, но и ученых из других регионов. Это было очень активное время. Специально для учителей географии проводили конференции на базе Башкирского госуниверситета, Башкирского пединститута. Поднимали на них проблемы школьной географии. И каждый раз старались выпускать сборники статей.

Как финансировалось издание этих книг и брошюр?

— Централизованного финансирования у нас не было. Наоборот, часть собранных в республике взносов мы перечисляли в центр, в Ленинград, где находилась штаб-квартира Географического общества. Из чего складывались поступления в кассу филиала? Профессор, доктор наук платил членский взнос 3 рубля в год. Доцент, кандидат наук – 2 рубля. Для тех, у кого не было ученой степени, годовой взнос составлял 1 рубль. Вот таким образом мы и накапливали финансовые средства. Кроме того, у нас были коллективные члены: Башгосуниверситет, педагогический институт, институт геологии, Башкирский сельхозинститут. Они ежегодно перечисляли в кассу филиала по пятьсот рублей. И этих денег нам вполне хватало. Счет у нас был в Социнвестбанке на Верхне-Торговой площади. Чековая книжка хранилась у меня. Чтобы получить или отправить на оплату деньги, нужно было получить три подписи: председателя Башкирского филиала Александра Петровича Рождественского, ученого секретаря, то есть мою, и подпись куратора. Им тогда был Фагим Ахметович Максютов. Эти деньги мы тратили только на приобретение бумаги и на издание публикаций. Расходов на другие цели у нас даже и не было предусмотрено. Был единственный случай, когда мы изменили правило. Одному из членов географического общества нужно было выехать на защиту кандидатской диссертации в Ленинград. Эта женщина испытывала материальные трудности, и мы на совете решили выделить ей проездные туда и обратно из кассы филиала.

Кто составлял актив общества?

— Очень активную работу мы вели в студенческой среде. Члены Географического общества, преподаватели всегда старались привлекать студентов для пропаганды географических знаний. Начиная с 1971 года, я, в те годы студент, например, вел телевизионную передачу на Башкирском телевидении. Она называлась «Учись наблюдать за природой». Курировал эту передачу Фагим Ахметович Максютов. Один раз в месяц я выступал перед телеаудиторией в течение всего 15 минут. Однако, этих пятнадцати минут было вполне достаточно, чтобы целый месяц получать огромное количество писем. Кто-то писал, что увидел лося, кто-то делился своими впечатлениями о рыбалке, кто-то сообщал, что у него во дворе, в скворечнике уже заселились скворцы. Очень много было откликов на передачу. Диктором на Башкирском телевидении тогда работала Расима Каримова. Перед началом передачи я сначала своей текст проговаривал ей. Она где-то меня исправляла, в общем редактировала мой текст. А потом шел прямой эфир. В записи в те годы не работали. Расима Каримова даже увеличила хронометраж моей передачи. В 1973 году программа «Учись наблюдать за природой» шла в прямом эфире уже не 15, а 25 минут! Кроме этого, в те годы в эфире выходили программы студенческого телеклуба «Эрудит». В течение 30 минут в эфире обсуждались вопросы на географические и другие темы.

А в школах какую работу вели?

— Наш председатель Александр Петрович Рождественский всегда подавал новые идеи. Например, скажет, давайте сделаем что-нибудь полезное для школ. И в итоге выходит методический сборник «Как организовать экскурсии для школьников?» Тогда учеников часто вывозили на экскурсии, в походы в районы Башкирии с посещением памятников природы, интересных уголков республики. Мы специально разрабатывали методику, как организовывать такие поездки. В середине 70-х годов, я тогда учился на пятом курсе БГУ, Александр Петрович в своем выступлении сказал: «Школа – это будущее, мы должны активно внедряться в школы». А чтобы школьники хорошо знали, что такое география, нам нужно для них составить карты. Таким образом, с его подачи в 1976 году был издан школьный Атлас Башкирии. Он был одним из первых атласов в бывшем Советском Союзе. Этот опыт мы повторили в 1992 году. Выпустили более точный Атлас Республики Башкортостан. Эта традиция передачи географических знаний с помощью карт продолжалась до 2000-х годов.

В 2005 году под моим руководством вышел новый Атлас Республики Башкортостан. Это один из первых комплексных атласов, в котором охвачены все аспекты нашей жизни.

Спасибо!

Фото Рустама Сиразетдинова