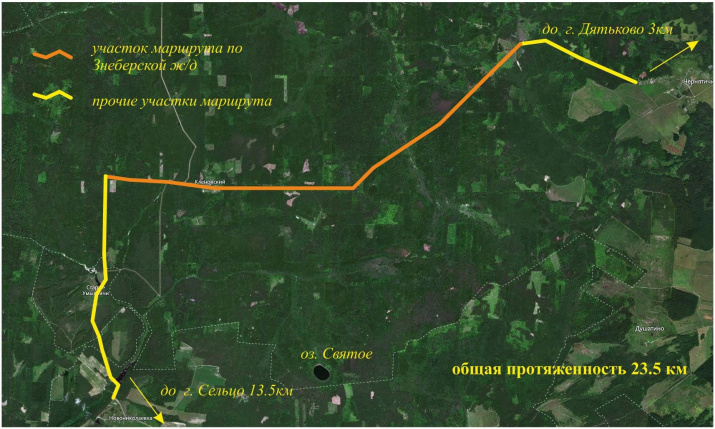

В рамках проекта «По следам империи Мальцовых» состоялась мини-экспедиция – рабочая группа проекта отправилась по бывшей Знеберской лесовозной ветви (железной дороге).

Путешествия по бывшим железным дорогам – одно из направлений нашего проекта. Такие маршруты интересны прежде всего возможностью проникнуть глубоко в Брянский лес. Дело в том, что в конце 19 – первой половине ХХ века обычной практикой было строительство узкоколейных железных дорог для освоения лесных ресурсов. Трассы лесовозных дорог не соединяли населённые пункты (как это чаще всего бывает), а заканчивались временным тупиком и продвигались в лесной массив всё глубже, как только запасы легко доступной древесины сокращались. Лесовозные дороги строились там, где запасы древесины были значительными, а лесные массивы обширными. Узкая колея дороги обеспечивала невысокую себестоимость строительства и использования.

В Центральной России лесные массивы до конца 19 века сохранялись там, где лесной ландшафт малопригоден для преобразования в пахотные угодья из-за избыточно увлажнённых, малоплодородных почв. Лесовозные трассы прокладывались через глухие леса, нередко на значительном удалении от обжитых мест. Иногда, рядом с дорогами возникали рабочие посёлки, существование которых зависело от заготовки древесины.

Активная жизнь лесовозных узкоколейных дорог на территории Мальцовского округа прекратилась от начала 30-х годов ХХ века – после постройки дороги «Брянск-Вязьма» с широкой колеёй. Перегружать древесину стало затруднительно, а лесовозные дороги закономерно «вышли на пенсию». Теперь на их месте ровные линии грунтовых дороги с очень плавными поворотами – своего рода «экологические тропы» через частично восстановившийся лес. Конфигурация бывших железных дорог резко отличается от дорог, проложенных между поселениями. У таких дорог нет «семи загибов на версту» (обходов болот, оврагов) – они прорезают ландшафт по кратчайшему пути (и это их отличительный признак).

Современное состояние бывших лесовозных дорог может быть очень разным, в частности, Знеберская дорога получила новую жизнь, о которой – ниже.

Путешествие началось в д. Чернятичи – населённом пункте, известном с начала 17 века – теперь «среднее» по численности жителей поселение (около 300 человек). От него по лесной дороге движемся на северо-запад, к началу пути – урочищу Знебер.

Урочищем на топографических картах именуют приметное место, выделяющееся из окружающего ландшафта. В лесной зоне обычно это пустоши на месте поселений. Действительно, Знебер – один из угасших хозяйственных центров империи Мальцовых. Стекольный (бутылочный) завод здесь основали в 1799 году, в 1875 году поселение неформально относится к империи Мальцовых (жителей более 300). В ХХ годах ХХ века Знебер относится уже к рабочим посёлкам; здесь проживает от 500 до 700 человек. Железная дорога впервые пришла в Знебер с севера (в 1881 году), а в 1903 была запущена лесовозная ветка за запад, по которой и следует наш маршрут. В первые годы Советской власти дорога активно использовалась под другим названием – Урицкая.

Фактически дорога пересекает плоский, болотистый водораздел двух левых притоков Десны – Болвы и Ветьмы. Примечательно, что абсолютная высота местности, через которую проходит дорога – около 200 м. (иногда выше 200 м!). В рельефе – возвышенность, в ландшафте – полесье.

Происхождение основы топонима поселения, урочища и дороги – «Знебер» – достоверно неясно, однако среди славянских топонимов известна основа «Знобь» (например, Знобь Трубчевская, Знобь Новородская), которая означает болотистое, стылое, прохладное место.

Уже за окраиной Чернятичей дорога становится тяжёлой для любой техники меньше лесовоза и, увы, пешеходов.

К сожалению, от поселения численностью до 700 человек внешне только крупные одиночные деревья.

Через Знебер протекает речка с ожидаемым названием – Знеберка. В 19 веке здесь был устроен пруд, который теперь сильно заболотился.

Воду и жидкую грязь у поверхности поддерживают три причины. Первая –геологическая. Здесь под песками залегает морена – отложения ледника (смесь глины, песка и реже, крупных обломков пород). Вторая геоморфологическая – плоский рельеф, вода насыщает грунт, но не стекает. Третья антропогенная – сильное уплотнение грунта колёсами тяжёлых лесовозных машин.

Кстати, дождей до похода сухая, жаркая погода была две недели.

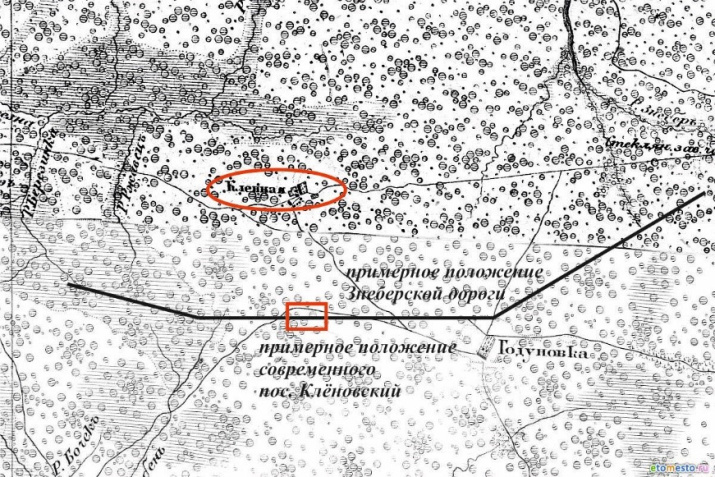

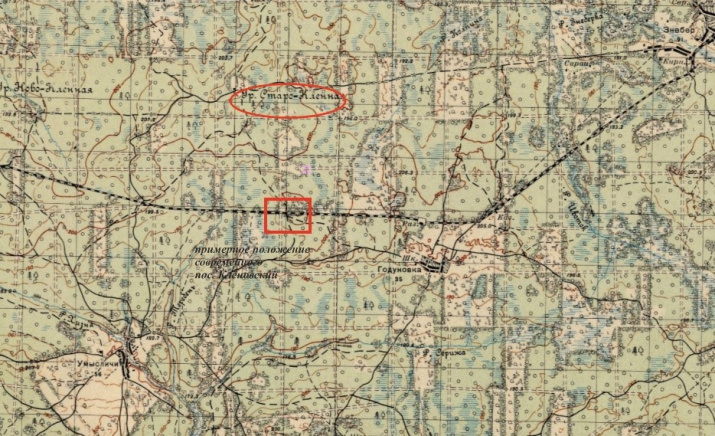

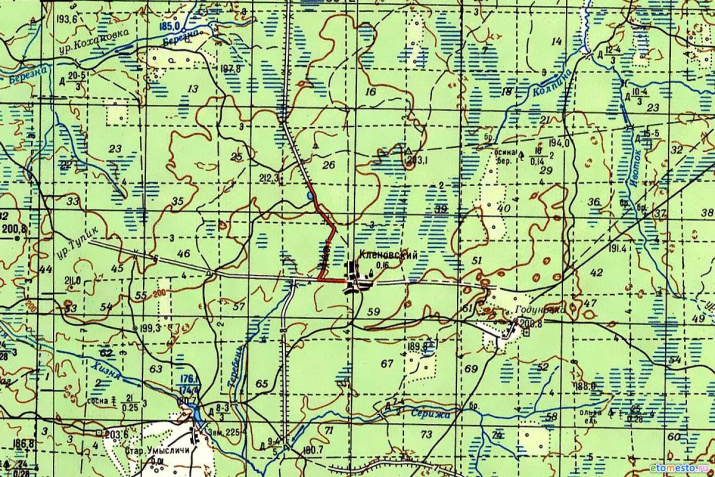

Кстати, о кленах. Ещё одно примечательное место на маршруте – посёлок Клёновский. Это поселение среди лесов последние 150 лет меняло и расположение, и название.

Кроме собственно путешествия того, в рамках проекта подготовлено 5 ландшафтных описаний.

Среди результатов – почвенные профили, который более чем наглядно указывает на возможность хозяйственного использования территории

Оглеение – сложный почвенный процесс, который развивается в переувлажнённых почвах приводит к их подкислению, снижению плодородия. Для почв сырых лесов оглеение вполне типично, но в сельском хозяйстве их использовать тяжело.