Команда Первомайского местного отделения РГО отчиталась о результатах краеведческого исследования, посвящённого истории православного подполья, и экспедиции по действующим и недействующим монастырям на границе Ярославской и Вологодской областей.

Замысел исследовать православное подполье родился во время работы над сборником стихотворений участниц тайной православной общины, членов коммуны имени Н. К. Крупской из села Захарьево. Это один из ключевых проектов Первомайского местного отделения РГО. Издание книги планируется в 2025 году ко Дню рождения посёлка Кукобой.

На первом этапе команда работала с архивными документами. Член Ярославского областного отделения РГО Арсений Дыбов обнаружил и изучил большой массив информации о гонениях на священнослужителей и деятельности подпольных религиозных объединений в 1920–1930 годы на территории Ярославской и Вологодской областей.

Затем была организована краеведческая экспедиция. В её состав вошли члены РГО и журналисты сетевого издания «ЯРКУБ». С работой на местности помогали коллеги, члены Вологодского областного отделения РГО.

Итогом экспедиции стал обширный доклад, представленный командой исследователей на заседании Первомайского местного отделения Русского географического общества, которое состоялось 15 августа в стенах Пречистенской библиотеки.

Часть I. Общие сведения о подпольных религиозных общинах

В своём исследовании команда РГО затронула некоторые факты существования подпольных монастырей и церковных общин на территории Ярославской и Вологодской областей.

Религиозные гонения — неотъемлемая часть истории России, оказавшая значительное влияние на социальные, политические и культурные аспекты общества. Особый интерес представляют 1920–1930-е годы, когда верующие подвергались систематическому преследованию. Период характеризуется уходом многих церковников и мирян в подполье. Эти события не только сказались на судьбах деятелей церкви, но повлияли на саму суть религиозных общностей и их взаимоотношений с секулярными структурами власти.

Подземные монастыри и храмы в том или ином виде существовали и до Октябрьской революции. Это не было связано с потребностью скрыться. Здесь свою роль играли скорее ландшафтные особенности местности. Известными примерами подземных монастырей (пещерного типа) выступают Белогорский Воскресенский мужской монастырь, Каменно-Бродский Свято-Троицкий Белогорский мужской монастырь, Шатрищегорский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Холковский Троицкий монастырь и др.

Некоторые подобные монастыри переставали существовать и до революции, а какие-то вовсе безвестно пропадали до момента их обнаружения учёными. Так, известно об археологической находке в Подольской губернии, совершённой в 1891 году Владимиром Бонифатьевичем Антоновичем. Историк провёл раскопки и нашёл остатки пещерных келий и монастырской церкви в Ушицокм уезде близ села Бакота, на берегу Днестра. Вот как этот случай описывается в журнале «Вера и разум» (1891):

«Здесь, некогда, в княжескую эпоху, находился монастырь, высеченный в скале третичного известняка. Этот монастырь в последний раз упоминается в летописи под 1388 годом, где сказано, что князья Корьятовичи, получив Подолию от Витовта, в том месте, „где жили чернцы в горе, нарядили город Бакоту“. Этот город был разрушен во время войны за обладание Подолией между литовцами и поляками 1432 года. С того времени монастырь перестал существовать, и вход в монастырские пещеры и церковь впоследствии завален обломками горы, совершенно закрывшими самые следы монастыря. Нынешним летом профессору Антоновичу удалось открыть этот монастырь. Теперь пока обнаружен верхний этаж, представляющий коридор, который высечен в скале в виде двух оборотов громадной улитки. По сторонам коридора расположены три келии. Средний этаж монастыря составлял монастырскую усыпальницу; в нём открыты три большие пещеры; в каждой из них по одной келии и до десяти ниш, в виде катакомб, и столько же гробниц, высеченных в полу. Такие же ниши и гробницы рассеяны единично как в стенах скалы, так и в площадке, находящейся у входа в пещеры. На обломках обручившейся наружной галереи найдены фрагменты живописи, сделанной на скале без штукатурки. <…> На несколько сажен ниже усыпальницы находится третий этаж монастыря, но этаж этот ещё не раскрыт. На открытой части его тянется вдоль скалы выкованная широкая лежанка; здесь же найдены остатки монастырской кузницы <…> Общая высота горы, в которой высечен монастырь, простирается до 74 сажен» [1].

Первые легенды о скрытых от простых людей обителях начали появляться ещё в XIX веке и даже раньше. Примечателен рассказ, опубликованный в «Новгородских епархиальных ведомостях» (1897), в статье о могиле Марфы посадницы и древностях села Млёва Тверской губернии:

«По рассказам старожилов, во Млёве было два монастыря мужской и женский. Мужской на той стороне, где теперь Троица, а женский во Млёве. До сих пор в горах около церкви Троицы, говорит легенда, сохранился подземный монастырь с восьмью монашествующими, число их не должно изменяться, а всегда бывает одно и тоже. Один пастух удостоился видеть этот монастырь, слушал обедню и был на трапезе, пробовал монастырского отличного хлеба. Ему так понравился этот хлеб, что он пожелал утаить его и спрятал в карман. Когда его проводили на землю, пастух вытащил хлеб из кармана, но вместо него в руках пастуха лежал кусок гнилого дерева. Далее легенда прибавляет, что осмотреть монастырь можно только приготовясь постом и молитвою» [2].

В «Нижегородских епархиальных ведомостях» (1867) встречается такая же легенда о подземном монастыре на берегу озера Светлояр:

«Вероятно, этим же пустынникам принадлежит рассказ о пастухе, который, заблудившись, нечаянно попал в подземный монастырь. В монастыре он увидел благообразных старцев, которые накормили его ужином. Ужин подземных обитателей показался пастуху до того вкусным, что он решился спрятать часть чудесного хлеба за пазуху. По выходе из города пастух, осмотрел спрятанную часть хлеба, но вместо хлеба оказалась гнилушка. Так как пастуху очень понравилось житьё, в монастыре, то он хотел в него опять возвратиться, только в другой раз не нашёл туда, дороги. Правда, пастух хотел остаться там и в первый раз, но этого ему не дозволили старцы, так как он попал туда не по своему желанию» [3].

Многое изменилось с приходом советской власти. Кампания по отделению Русской Православной Церкви от государства сопровождалась вскрытием святых мощей, изъятием церковных ценностей и запретом колокольного звона. Но это были лишь первые шаги в достижении главной задачи — повсеместному закрытию церквей и монастырей и истреблению духовенства.

В стране начало формироваться церковное подполье: нелегальные приходские и монашеские общины, подпольная благотворительность и хозяйственная деятельность, паломничество к неофициальным святыням. Политика советской власти задала систему координат подполья, запретив целые сферы церковной жизни и предписав в обязательном порядке регистрировать общины верующих. Вследствие этого запрета церковная жизнь не прекратила своё существование. Она лишь приобрела нелегальный характер [4].

Православные монастыри пытались приспособиться к новым условиям существования. В середине 1920-х годах сложилась группа тайных монашеских общин московского Высоко-Петровского монастыря, когда властями была ликвидирована мужская Свято-Смоленская Зосимова пустынь — известный в предреволюционные годы центр монашеской жизни и духовного старчества. В 1926 году в Москве возникла тайная община при бывшем подворье Валаамского монастыря, просуществовавшая до 1932-го [5]. В 1927 году в Муроме появилась достаточно крупная община монахинь Дивеевского монастыря, сохранявшаяся до вплоть до 80-х годов. В Ивановской области на базе Свято-Никольской женской общины возникла Назарьевская сельхозартель. Её образовали бывшие монахини и остались жить при монастыре по-старому. В новгородском Деревяницком Воскресенском монастыре была учреждена сельскохозяйственная артель, в которую вошли рясофорные и простые послушницы.

В 1928 году газета «Вечерняя Москва» сообщила об обнаружении подпольного женского монастыря в Новороссийске [6]:

«В Крымском районе, Черноморского округа, обнаружен подпольный женский монастырь, возглавляемый монархистом, авантюристом и садистом святым Феодосием Кашиным. <…> По делу ведётся расследование», — говорится в небольшой заметке.

Речь идёт о Феодосии Кавказском и пустыни Кашинская щель на хуторе Горный Краснодарского края в 30 километрах от Новороссийска. Отца Феодосия отправили в ссылку, а монахинь расстреляли в лесу. В память об этом событии на месте поставлен кованый крест [7].

В 30-х годах чекисты обнаружили в Вятских лесах тайный подземный монастырь, построенный по благословению епископа Дамаскина (Цедрика). Один из самых выдающихся церковных деятелей эпохи гонений был расстрелян в Карагандинском лагере в 1937 году.

Для духовенства 1937 год стал годом «большого террора». К примеру, в Вологодской области началось активное претворение в жизнь директив и приказов НКВД о борьбе с «врагами народа» [8], была ликвидирована «церковно-монархическая повстанческая организация», которая якобы имела свои группы в Сокольском, Тотемском, Усть-Кубинском, Кубено-Озерском, Грязовецком, Чебсарском, Вологодском районах и в самой Вологде. Всего по делу было арестовано и осуждено 345 человек, из них 147 священников, 35 бывших монахов и монахинь, 163 верующих [9].

Часть II. Ярославское и вологодское подполья

Факты существования тайных монашеских общин и религиозного подполья на территории Ярославской и Вологодской областей подтверждаются находками в архивах.

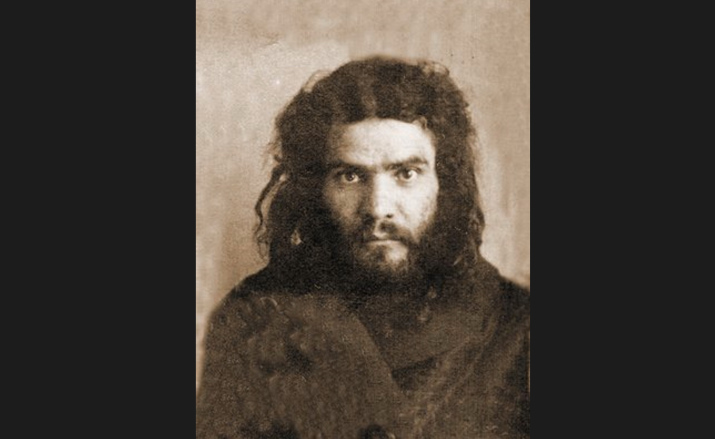

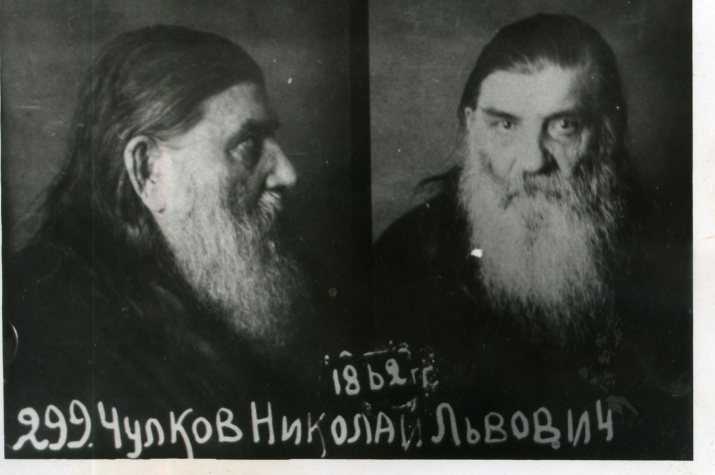

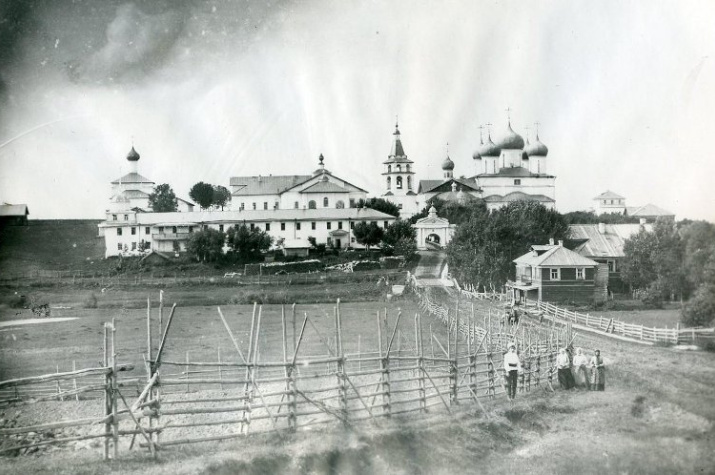

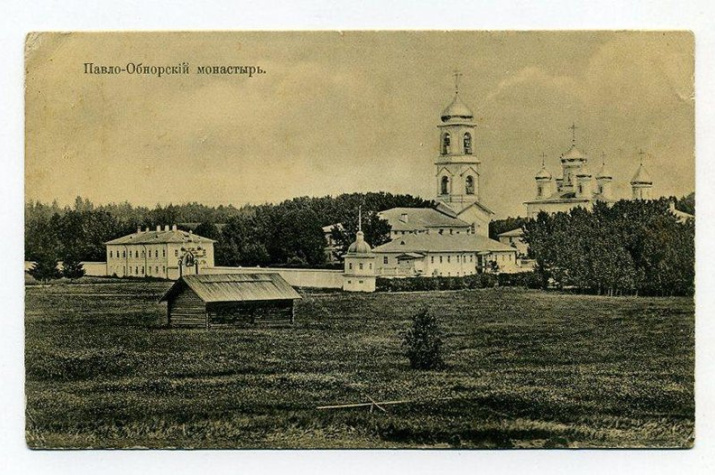

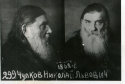

Известен пример Первомайской женской коммуны имени Н. К. Крупской. В нескольких километрах от села Кукобой Ярославской области в 1921 году возникла женская трудовая артель. Её появление связывают с личностью последнего настоятеля Павло-Обнорского монастыря архимандрита Никона (Чулкова) (1871 — 1941). Якобы именно он дал своим духовным дочерям благословение на создание тайного женского монастыря. Община просуществовала без малого десять лет, пока артель, а впоследствии коммуну, не расформировали и приближённых к Никону женщин не арестовали.

Исследовательский интерес команды РГО к истории ярославского и вологодского подпольных духовенств в годы гонений на РПЦ появился при обнаружении данных, записанных при допросе одной из духовных дочерей вышеупомянутого архимандрита Никона.

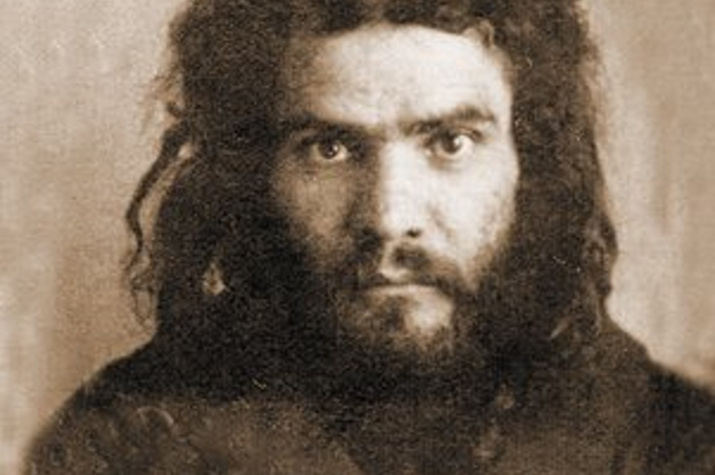

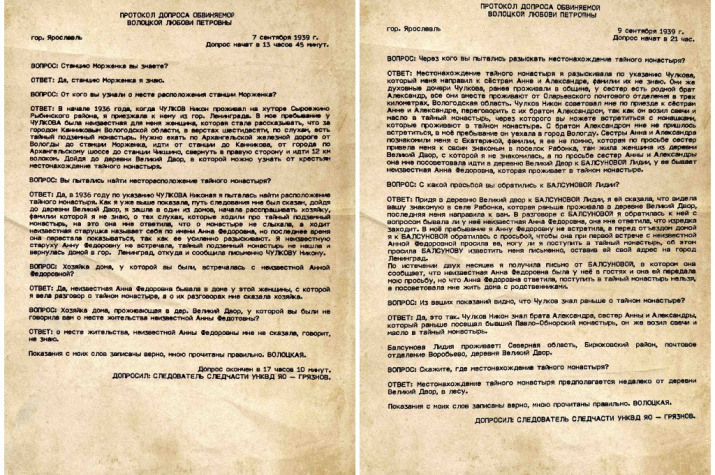

Далее приведена расшифровка показаний Волоцкой Любови Петровны из Коллекции фильтрационных и уголовных дел органов безопасности Ярославской области [10]:

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОЙ ВОЛОЦКОЙ ЛЮБОВИ ПЕТРОВНЫ

гор. Ярославль 7 сентября 1939 г.

Допрос начат в 13 часов 45 минут.ВОПРОС: Станцию Морженга вы знаете?

ОТВЕТ: Да, станцию Морженга я знаю.

ВОПРОС: От кого вы узнали о месте расположения станции Морженга?

ОТВЕТ: В начале 1936 года, когда ЧУЛКОВ Никон проживал на хуторе Сыроежино Рыбинского района, я приезжала к нему из гор. Ленинграда. В моё пребывание у ЧУЛКОВА была неизвестная для меня женщина, которая стала рассказывать, что за городом Кадниковым Вологодской области, в верстах шестидесяти, по слухам, есть тайный подземный монастырь. Нужно ехать по Архангельской железной дороге от Вологды до станции Морженка, идти от станции до Канникова, от города по Архангельскому шоссе до станции Чекшино, свернуть в правую сторону и идти 12 км волоком. Дойдя до деревни Великий Двор, в которой можно узнать от крестьян местонахождение тайного монастыря.

ВОПРОС: Вы пытались найти месторасположение тайного монастыря?

ОТВЕТ: Да, в 1936 году по указанию ЧУЛКОВА Никоная я пыталась найти расположение тайного монастыря. Как я уже выше показала, путь следования мне был сказан, дойдя до деревни Великий Двор, я зашла в один из домов, начала расспрашивать хозяйку, фамилии которой я не знаю, о тех слухах, которые ходили про тайный подземный монастырь, на это она мне ответила, что о монастыре не слыхала, а ходит неизвестная старушка называет себя по имени Анна Фёдоровна, но последнее время она перестала показываться, так как её усиленно разыскивают. Я неизвестную старуху Анну Фёдоровну не встречала, тайный подземный монастырь не нашла и вернулась домой в гор. Ленинград, откуда и сообщила письменно ЧУЛКОВУ Никону.

ВОПРОС: Хозяйка дома, у которой вы были, встречалась с неизвестной Анной Фёдоровной?

ОТВЕТ: Да, неизвестная Анна Фёдоровна бывала в доме у этой женщины, с которой я вела разговор о тайном монастыре, а о их разговорах мне сказала хозяйка.

ВОПРОС: Хозяйка дома, проживающая в дер. Великий Двор, у которой вы были не говорила вам о месте жительства неизвестной Анны Федотовны

ОТВЕТ: о месте жительства, неизвестной Анны Фёдоровны мне не сказала, говорит, не знаю.

Показания с моих слов записаны верно, мною прочитаны правильно. ВОЛОЦКАЯ.

Допрос окончен в 17 часов 10 минут.

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ УНКВД ЯО — ГРЯЗНОВ.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОЙ ВОЛОЦКОЙ ЛЮБОВИ ПЕТРОВНЫ

гор. Ярославль 9 сентября 1939 г.

Допрос начат в 21 час.ВОПРОС: Через кого вы пытались разыскать местонахождение тайного монастыря?

ОТВЕТ: Местонахождение тайного монастыря я разыскивала по указанию Чулкова, который меня направил к сёстрам Анне и Александре, фамилии их не знаю. Они же духовные дочери Чулкова, ранее проживали в общине, у сестёр есть родной брат Александр, все они вместе проживают от Оларьевского почтового отделения в трёх километрах, Вологодская область. Чулков Никон советовал мне по приезде к сёстрам Анне и Александре, переговорить с их братом Александром, так как он возил свечи и масло в тайный монастырь, через которого вы можете встретиться с монашками, которые проживают в тайном монастыре. С братом Александром мне не пришлось встретиться, в моё пребывание он уехала в город Вологду. Сёстры Анна и Александра познакомили меня с Екатериной, фамилии, я её не помню, которая по просьбе сестёр привела меня к своим знакомым в посёлок Рабонка, там жила женщина из деревни Великий Двор, с которой я не знакомилась, а по просьбе сестёр Анны и Александры она мне посоветовала идти в деревню Великий Двор к БАЛСУНОВОЙ Лидии, у её бывает неизвестная Анна Фёдоровна, которая проживает в тайном монастыре.

ВОПРОС: С какой просьбой вы обратились к БАЛСУНОВОЙ Лидии?

ОТВЕТ: Придя в деревню Великий двор к БАЛСУНОВОЙ Лидии, я ей сказала, что видела вашу знакомую в селе Рабонка, которая раньше проживала в деревне Великий Двор, последняя меня направила к вам. В разговоре с БАЛСУНОВОЙ я обратилась к ней с вопросом бывала ли у неё неизвестная Анна Фёдоровна, она мне ответила, что изредка заходит. В моё пребывание я Анну Фёдоровну не встретила, а перед отъездом домой я к БАЛСУНОВОЙ обратилась с просьбой, чтобы она при первой встрече с неизвестной Анной Фёдоровной просила её, могу ли я поступить в тайный монастырь, об этом просила БАЛСУНОВУ известить меня письменно, оставив ей свой адрес на город Ленинград.

По истечении двух месяцев я получила письмо от БАЛСУНОВОЙ, в котором она сообщает, что неизвестная Анна Фёдоровна была у неё в гостях и она ей передала мою просьбу, но что Анна Фёдоровна ответила, поступить в тайный монастырь нельзя, а посоветовала мне жить дома с родственниками.

ВОПРОС: Из ваших показаний видно, что Чулков знал раньше о тайном монастыре?

ОТВЕТ: Да, это так. Чулков Никон знал брата Александра, сестёр Анны и Александры, который раньше посещал бывший Павло-Обнорский монастырь, он же возил свечи и масло в тайный монастырь.

Балсунова Лидия проживает: Северная область, Бирюковский район, почтовое отделение Воробьёво, деревня Великий Двор.

ВОПРОС: Скажите, где местонахождение тайного монастыря?

ОТВЕТ: Местонахождение тайного монастыря предполагается недалеко от деревни Великий Двор, в лесу.

Показания с моих слов записаны верно, мною прочитаны правильно. ВОЛОЦКАЯ.

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ УНКВД ЯО — ГРЯЗНОВ.

Из допросов самого Никона и очной ставки становится известно, что сёстры Анна и Александра, как и их брат, носили фамилию Михеева, а отчества — Васильевна. В биографическом справочнике «За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951)» встречается имя, идентичное брату сестёр Михеевых: Михеев Александр Васильевич из деревни Выдрино Сокольского района Вологодской области [11] (в настоящее время населённый пункт расположен на территории Тотемского муниципального округа). Однако утверждать, что это один и тот же человек, нельзя. Требуется более тщательное изучение архивных документов.

Часть III. Экспедиция в приграничье Вологодской и Ярославской областей

Все данные и биографии репрессированных церковных деятелей изучались командой с территориальной привязкой. На определённом этапе было принято решение отправиться в небольшую краеведческую экспедицию по действующим и недействующим монастырям на границе Вологодской и Ярославских областей, провести натурные съёмки и пообщаться с местным населением.

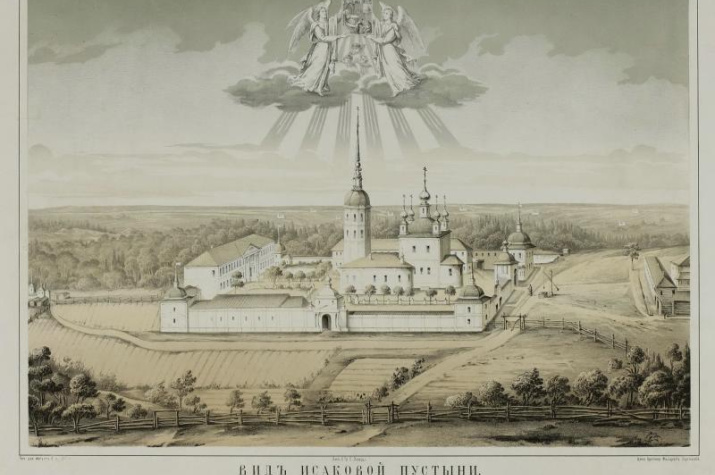

День 1 (2 августа). Посещение Исаковой пустыни

Исааково-Рождество-Богородицкий женский монастырь — самый северный действующий монастырь Ярославской области. Путь до него труден, особенно в распутицу, поэтому отправляться лучше летом, в период засухи. Команда РГО стартовала от села Воздвиженского и проделала пеший путь протяжённостью в восемь километров: сначала по просёлочной дороге через поля, затем через лес и вдоль болот.

— По плану нас должны были забрать на вездеходе из Воздвиженского, но потом всё переигралось, и по итогу мы проделали весь путь сами, пешком. Никто не роптал. Воспринимали это как духовный опыт. Да и дорога, стоит признаться, очень интересная: русская природа, широта, простор, заброшенные деревни, лес, тропа молитвы — романтика, — рассказывает член Ярославского областного отделения РГО Арсений Дыбов.

— Дорога в Исакову пустынь — настоящее испытание тела и духа, — делится пресс-секретарь Ярославского областного отделения РГО Сергей Калинин. — Больше пяти километров через леса, поля и болота по разбитой дороге. Но в конце путника ждёт награда — покой и благодать уединённой обители. А если останутся силы подняться на колокольню, то взору откроются божественной красоты просторы, от вида которых восторженная душа жаждет свободы и благообразия.

— Настоятельница Елисавета угостила нас вкуснейшей ухой и чаем. Побеседовали об истории монастыря и Первомайского края, а ещё о подвигах веры и православном монашестве. Загладили до умопомрачения кота Рыжика, — добавляет член Первомайского местного отделения РГО Елена Микулина.

Исааковский Рождество-Богородицкий монастырь был основан в 1659 году и до начала XX века оставался мужским. После революции сёстры обители продолжали жить натуральным хозяйством, самостоятельно обеспечивая себя продуктами, трое священников и два дьякона совершали богослужения. В 1928 году, когда Исакову пустынь закрыли, в состав религиозной общины входило 150 человек из близлежащих деревень и сёл. Воспоминания ярославского историка Николая Ивановича Резвого содержат упоминание о формальных причинах закрытия Исаковой пустыни: сёстры воспротивились реорганизации религиозного общества в советскую трудовую коммуну. Косвенно упоминается и о связи исааковских сестёр с Первомайской коммуной и архимандритом Никоном (Чулковым), который был духовником Исаковой пустыни [12].

Изгнанные из монастыря насельницы искали приют в ближайших храмах, поселяясь в сторожках, работали псаломщиками, сторожами. Во время Великой Отечественной войны в Исаковой пустыни были размещены дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда. В Богородице-Рождественском соборе устроен зерносклад. После закрытия школы в помещения монастыря перевели отделение психиатрической больницы [13].

День 2 (3 августа). Деревня Великий Двор и поиск тайного подземного монастыря в окрестных лесах

Указанная материалах уголовного дела духовной дочери Никона деревня Великий Двор относится к Воробьёвскому сельскому поселению Сокольского муниципального округа Вологодской области.

— Мы решили пройти точно таким же путём, по которому архимандрит Никон отправил свою духовную дочь Любовь Волоцкую, — рассказывает Арсений Дыбов. — Как и она, мы оказались в последней точке маршрута, в деревне Великий Двор. Даже расчёт был примерно такой же: «узнать от крестьян местонахождение тайного монастыря». Но, к сожалению, деревня, хоть с виду и обжитая, оказалась безлюдной. Фактически мы столкнулись с то же проблемой, что и сама Любовь Волоцкая — не от кого было получить сведения.

— Все избы заперты, но спиной ты чувствуешь, как за тобой кто-то беспрестанно наблюдает, — делится впечатлениями Елена Микулина.

— Неожиданно нагрянул дождь, и все дороги моментально размыло, — рассказывает Сергей Калинин. — Наш экипаж оказался заперт в лощине. Чтобы покинуть деревню, нужно было или заехать по полю в крутую горку, или пересечь скользкий бревенчатый помост через ручей, за которым дорога опять круто уходила вверх на холм. Первый путь на поверку оказался непреодолимым, а второй — представлялся слишком рискованным (соскользнуть на машине в ручей было бы равнозначно провалу). Ситуация почти патовая. Ты вроде нигде не застрял, но ландшафт не даёт тебе возможности покинуть место. Пришлось немного понервничать. Но благодаря смелым действиям нам удалось вырваться из ловушки. С тех пор мы стали внимательнее прислушиваться к знакам.

Далее экспедиторы отправились в окрестные леса. Чаща оказалась непроходимыми дебрями, в которых при отсутствии исходных данных, увы, искать монастырь не представлялось возможным. В дальнейшем предполагается уточнение деталей и продолжение работы с историческими источниками.

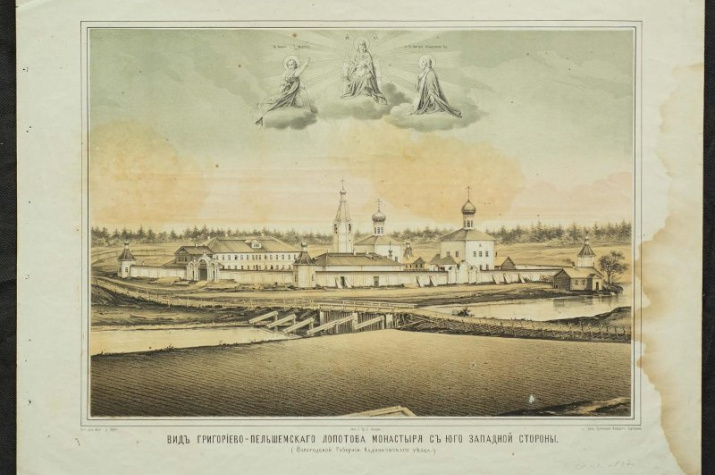

День 3 (4 августа). Посещение Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря

Руины Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря находятся в труднодоступной местности, вдали от населённых пунктов и дорог общего пользования. Закалённые прогулками по лесам члены экспедиции добирались до этой недействующей обители пешком. На пути встречались следы диких животных, в высокой густой траве кишели змеи, снова путников застал сильный дождь, но четыре километра были преодолены.

До наших дней от основанного в 1420-х годах монастыря осталось несколько разрушенных корпусов. На развалинах одного из храмов стоят иконы, изредка сюда приезжают вести службы, но просто так в помещения не попасть — двери под замком.

В связи с погодными условиями команда РГО не успела посетить Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий Предтечев монастырь, который занимает значимое место на православной карте Вологодской земли. Многие монастыри в той местности — Григориево-Пельшемский Лопотов и Спасо-Преображенский Рабангский — основаны учениками Дионисия Глушицкого — Григорием Пельшемским и Филиппом Рабангским соответственно. А житие святого Дионисия сохранило свидетельства о его взаимоотношениях с преподобным Павлом Обнорским. Последний в начале 1420-х годов поселился в двух верстах от Сосновецкой пустыни, желая основать здесь собственный монастырь. Но Дионисий послал к нему монаха со смиренной просьбой оставить это место, что тот и исполнил.

— Как мы видим, духовная связь между этими местами сохраняется, а идеи старчества буквально пронизывают территорию Вологодчины, — комментирует Арсений Дыбов.

День 4 (5 августа). Посещение Павло-Обнорского и Корнилиево-Комельского монастырей

Корнилиево-Комельский монастырь (ныне недействующий) расположен в 7,5 километра от Грязовца. Что интересно, среди жителей деревень по соседству с Павло-Обнорским монастырём ходила легенда, что между этими двумя обителями существовал подземный проход.

Все вышеуказанные монастыри Вологодской области повторили судьбу Исаковой пустыни. Часть из них была закрыта, а насельники выдворены. Остальные же были переданы под другие нужды. Так, например, в Павло-Обнорском и Корнилиево-Комельском разместились школы социалистического воспитания и детские дома. В Спасо-Прилуцком монастыре в Вологде в разные годы размещались военные, перевалочный пункты для ссыльных, интернат для беспризорников, военные склады. Исследователь Н. В. Бридня приходит к выводу, что в процессе национализации монастырской собственности пространство монастыря как пространство-символ разрушается [14].

Часть IV. Другие сведения о тайных православных общинах

К сожалению, получить каких-либо «живых» подтверждений существования подземного монастыря в окрестностях деревни Великий Двор не удалось. Однако получены другие сведения о подпольных общинах, территориально близких к указанному населённому пункту.

В архивах вологодского управления УФСБ находятся упоминания тайного монастыря, организованного епископом Никольским Иерофеем (Афониным) (1893 — 1928). Насельницы этой монашествующей общины, в которой тайно совершались богослужения, были обвинены в антисоветской пропаганде. Местонахождение этого тайного монастыря не упоминается, однако известно, что большинство сподвижниц Иерофея проживали в окрестностях города Никольска и Кичменгского Городка.

После гибели епископа в Никольском районе возникла религиозная община «ерофеевцев». Крестьяне, последователи епископа Иерофея, не признавали официальную Церковь и проводили службы по домам, избирая священнослужителей из своего числа. Несмотря на гонения со стороны властей, община продолжала существовать в течение нескольких десятилетий и «дожила» до XXI века.

Также примечательно массовое «Дело владыки Стефана (Знамировского), свящ. Сергия Суворова и др." 1936 года [15], по которому были арестованы и осуждены более 30 человек.

Как выяснили следователи, на территории Сокольского и Усть-Кубенского районов существовали тайные сестричества. Это стало известно из показаний священника Суворова Сергея Анатольевича, в разные годы нёсшего служение в церквях Вологодской области. С 1919 по 1935 годы он служил в селе Покровском Кокошиловского сельсовета Сокольского района.

«… Впервые тайные сестричества возникли на территории Сокольского и Усть-Кубенского районов при Вологодском епископе Неофите. Впоследствии руководство сестричеством и его деятельность возглавлял иеромонах закрытого уже к тому времени Сосновецко-Глушицкого монастыря Никита (Громов). После его смерти руководил деятельностью сестричества в Покровском приходе — я, в Леонтьевском — священники Жуков и Дмитриевский…», — заявлял на допросе отец Сергий.

По меньшей мере трое из проходящих по делу женщин обвинялись в том, что «состояли в группе „Сестричество“», а также активно «участвовали в контрреволюционной деятельности, вели контрреволюционную агитацию, саботировали выполнение гособязательств».

Команда исследователей проанализировала биографии людей, проходящих по данному делу, и выдвинула интересную гипотезу: искомый подземный монастырь в окрестностях деревни Великий Двор (Воробьёвское с/п) может находиться в другом месте! В пользу этой теории говорят следующие факты.

Во-первых, в Сокольском муниципальном округе Вологодской области населённых пунктов с названием Великий Двор целых три. Один из них находится в непосредственной близости от Покровского, где был арестован отец Сергий (Суворов), — в Нестеровском сельском поселении.

Во-вторых, в Великом Дворе (Нестеровское с/п) проживали проходящий по делу Звонилов Евгений Афанасьевич и его 60-летняя жена Анна Фёдоровна (женщину с таким же именем и отчеством пыталась найти Волоцкая).

В-третьих, в показаниях отца Сергия фигурирует насельник упоминаемого ранее Сосновецко-Глушицкого монастыря, который находится всего в 7,5 километра от деревни Великий Двор (Нестеровское с/п).

Вполне возможно, архимандрит Никон, уже преклонных лет человек, перепутал место или Любовь Волоцкая в показаниях намеренно указала не ту деревню, чтобы сбить со следа чекистов. Отметим, что это может быть совпадением — нужно изучить архивные документы.

В Ярославской области, помимо Первомайской женской коммуны им. Н. К. Крупской, существовали и другие объединения церковников. В 1920-е годы в Любимском районе образовалась община тайного монашества, членами которой стали духовные чада иеромонаха Железноборовского Предтечевского монастыря Костромской епархии Иоасафа (Сазонова). Он благословил устроение небольших тайных монастырей в миру. Община находилась частично в селе Сандогоры в Костромской области и частично в Любимском районе [16]. Границы между регионами в этом месте разделяет река Кострома. Сохранились свидетельства, что девушек духовно окормляли священник церкви села Павловка Любимского района отец Александр Невский и монахини Никодима (Ананьева) и Евгения (Андреева). Руководительницей этого тайного монастыря была сестра Варвара (Виноградова Василиса Фёдоровна), арестованная 12 декабря 1932 года. Женщину обвинили в устройстве тайных монашеских келий, организации тайных постригов и нелегальных молитвенных собраний с соблюдением требований монастырской жизни, через которые обрабатывалась и вербовалась молодёжь.

Очевидно, что тема остаётся малоизученной и актуальной для дальнейшего исследования. Главная гипотеза заключается в том, что, следуя примеру старцев, основавших монастыри на Вологодской земле, настоятели обителей и священнослужители в 20-30-е годы создавали свои общины, тайные и подпольные монастыри для возможности продолжать духовную жизнь. Распутывая сложный клубок немногочисленных фактов, можно изучить историю церковного подполья в регионе.

Благодарим за содействие Вологодское отделение РГО, Председателя Первомайского местного отделения РГО и руководителя ООО «СП «Юрьевское» Александра Чачина, Государственный архив Ярославской области, заведующую кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного университета Ирину Валентиновну Спасенкову и Сергея Константиновича Любимова.

Библиография:

1. Открытие подземного монастыря // Вера и разум. — 1891. — № 15. — С. 405–406.

2. Могила Марфы посадницы и древности села Млева Тверской губ. // Новгородские епархиальные ведомости. — 1897. — № 7. — С. 432.

3. Озеро Светлояр // Нижегородские епархиальные ведомости. — 1867. — № 10. — С. 297.

4. Беглов, А В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. — 2 изд. — М.: Политическая энциклопедия. — 2018. — 352 с

5. Вечерняя Москва. — 1928. — № 217, 18 сентября. — С. 1.

6. Беглов А. Л. Архив тайных монашеских общин Высоко-Петровского монастыря: история формирования и состав // Исторический курьер. 2023. № 2 (28). С. 59–73.

7. Пустынь Феодосия Кавказского (Горный) // azbyka.ru

8. Конасов, В. Б. 1937 год: региональный аспект / В. Б. Конасов, А. Л. Кузьминых // Российская история. — 2009. — № 1. — С. 110–121.

9. Цветков С. Н. Политические репрессии против вологодской православной церкви в 1937—1938 гг. / С. Н. Цветков // Историческое краеведение и архивы: материалы науч.-практ. конф., Вологда, 30 октября 1998 г., 16 марта 1999 г. — Вологда, 2000. — Вып. 3. — С. 181–185.

10. ГАЯО Ф. Р-3698 Оп. 2 Д. С11072-А. Т.2. С. 107–115

11. За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951). Биографический справочник/ Сост. : С. В. Суворова. — Архангельск. — 2006. — 688 с.

12. Смирнова О. С. Община Исаковой пустыни Ярославской епархии в период гонений на Церковь / О. С. Смирнова // государство, общество, Церковь в истории России ХХ-XXI веков: Материалы XVIII Международной научной конференции, Иваново, 03—04 апреля 2019 года. — Иваново: Ивановский государственный университет, 2019. — С. 162–167

13. Смирнов М., свящ. Встреча с Исаковой пустынью // Ярославские епархиальные ведомости. — 2006. — № 179

14. Бридня, Н. В. Геокультурный ландшафт православных монастырей Вологодской епархии во второй половине XIX — первой трети XX века [Текст] / Н. В. Бридня // Русская культура нового столетия проблемы изучения, сохранения и использования историкокультурного наследия. — Вологда: Книжное наследие, 2007. — С. 212–220.

15. Архив УФСБ по Вологодской области. Д. П-10662.

16. Все мы Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие в годы гонений за веру православную. 1918- 1953. Краткие биографические сведения. Т. 1-3.