11 августа 1855 года великий князь Константин Николаевич, занимавший пост управляющего флотом и морским ведомством на правах министра, обратился к директору Комиссариатского департамента Морского министерства князю Д.А. Оболенскому с таким письмом:

«Прошу вас поискать между молодыми даровитыми литераторами (например, Писемский, Потехин и т. п.) лиц, которых мы могли бы командировать на время в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Волгу и главные озера наши для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, и составления статей в «Морской сборник», не определяя этих лиц к нам на службу».

Были предложены привлекательные условия командировки – продолжительность поездки для каждого была определена в один год, при этом выплачивалось весьма солидное содержание.

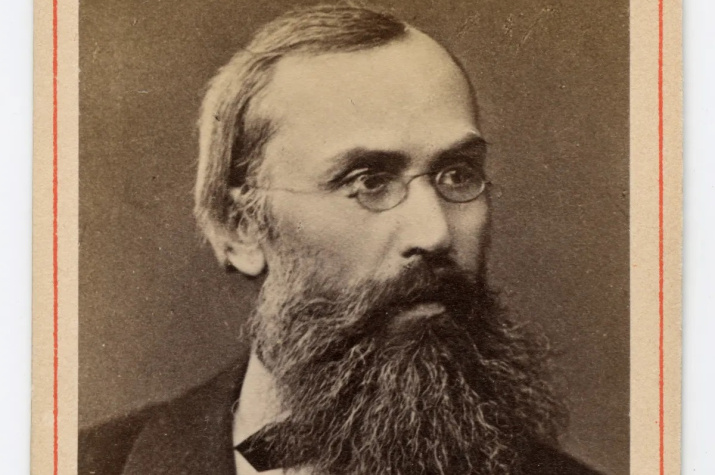

Среди кандидатов в экспедицию появились и начинающие, пока малоизвестные литераторы. Самым молодым из них был Сергей Васильевич Максимов, порекомендованный И.И. Панаевым (редактором «Современника» – одного из самых влиятельных журналов). К моменту организации «литературной экспедиции» Максимов не имел ни одной книги.

Сергей Васильевич Максимов родился 7 октября 1831 года. Детство и юность провел в Костромской губернии, посаде Парфентьеве, где отец будущего писателя – мелкопоместный дворянин – служил почтмейстером. Отец Сергея Максимова, широко начитанный и природно одаренный человек, старался привить ему знания еще в самом раннем возрасте. После окончания начального училища в родном Парфентьеве Максимов поступил в Костромскую гимназию, которая считалась одним из лучших учебных заведений такого рода в России. В гимназические годы у Сергея Максимова пробудилась страсть к писательству.

В 1850 году он приехал в Москву для поступления в университет. Максимов мечтал о филологическом факультете, однако этот план пришлось оставить, и поступить на медицинский факультет, где он проучился два года. Затем Сергей Максимов перебирается в Петербург в надежде определиться на филологический факультет столичного университета, но и здесь терпит неудачу, ему приходится продолжать учебу на лекаря – теперь в Медико-хирургической академии. В Петербурге Максимов познакомился с молодым журналистом А.В. Старчевским, фактическим руководителем журнала «Библиотека для чтения», где впоследствии Максимов опубликовал свою первую прозу. «Крестьянские посиделки в Костромской губернии» – очерк под этим названием в январской книжке «Библиотеки» за 1854 год открыл целую серию произведений, посвященных народному быту верхнего Поволжья. Имя молодого писателя стало появляться на страницах журнала через номер, и уже вскоре о нем заговорили в литературном мире.

После первых успехов Сергей Максимов решил целиком посвятить себя изучению народного быта, он решает оставить учебу, чтобы всерьез заняться литературным трудом. Весной 1855 года он отправляется во Владимирскую губернию с целью познакомиться изнутри с бытом офеней – торговцев вразнос. Эта поездка едва не закончилась трагедией: Максимов представлялся семинаристом, ищущим место учителя, однако его принимали не то за шпиона, не то за ревизора. Лишь вмешательство местного священника спасло этнографа от расправы. В то лето Максимов побывал в Нижегородской губернии, посетил знаменитую Макарьевскую ярмарку, познакомился с жизнью народов Среднего Поволжья. По результатам поездки им были опубликованы очерки в журнале.

Перед путешествием на север Максимов постарался ознакомиться с тем, что писали об избранной им «в удел» Архангельской губернии путешественники иных времен. Подобных книг оказалось совсем немного: записки академиков И.И. Лепехина и Н.Я. Озерецковского, посетивших Архангельскую губернию в 70-х годах XVIII века, описание Беломорья архангелогородца А.И. Фомина, члена-корреспондента Петербургской академии наук XVIII века, отчет биолога А.И. Шренка о поездке по «странам полунощным» в 1837 году, «Очерки Архангельской губернии» В. Верещагина 1849 г. В журналах было по два-три десятка статей и воспоминаний о посещении Русского Севера.

Получив рекомендательные письма к губернским властям и денежное содержание за полгода вперед, вьюжным февральским днем 1856 года Максимов отбыл из Петербурга. Тысячеверстный путь до Архангельска он покрыл всего за пять дней. Затем работал в городских архивах. Писатель методично просматривал подшивки «Губернских ведомостей»: в неофициальной части этой еженедельной газеты, выходившей в Архангельске с 1838 года, накопилась масса сведений, присланных местными краеведами из разных концов огромной губернии.

На страницах книги, родившейся в результате странствий по архангельским пределам, нашли место и выписки из старинных бумаг, и цитаты из книг путешественников, и выдержки из рукописных повествований местных историков-любителей. Через три месяца, когда на реках сошел лед, писатель отправился в путь вдоль берегов Белого моря: на лошадях, а больше на карбасах, останавливаясь в селениях и подробно расспрашивая поморов об их быте и занятиях.

Согласно разосланному во все уезды по пути следования Максимова указу губернского правления об оказании всяческого содействия уполномоченному Морского министерства, местное начальство встречало писателя с величайшим почтением. Но то, что его принимали за одного из «власть имущих», служило ему не лучшую службу. И чиновники, и мещане, и крестьяне боялись сказать что-нибудь не так, проговориться невзначай. Никто не мог поверить, что этот долговязый молодой господин в очках интересуется столь несерьезными предметами – не иначе, для отвода глаз, заключали «проницательные» мужики. Особенно скрытничали старообрядцы, составлявшие значительную часть населения Поморья:

«...останавливался я в домах раскольников – хозяева суетливо прибирали все вещи, книги, оглядывали все углы, шкапы, все ящики в столах...» [Максимов С.В. На Востоке. СПб, 1871, с. 42].

Но при всем недоверии к начальству поморов от жителей центральных губерний отличала независимая манера держаться и говорить. То же чувство собственного достоинства бросилось в глаза писателю при общении с жителями дальней печорской глуши. Человеку, прибывшему из крепостной России, была в диковинку лишенная приниженных интонаций речь мужиков, смело обращавшихся к гостю «из самого Питенбруха» на «ты», удивлял его и относительно зажиточный быт Поморья.

В первую часть своего путешествия писатель посетил Колу, побывал на Терском берегу Белого моря, на Соловецких островах. Вторая часть путешествия пришлась на зимние месяцы. С октября 1856 по февраль 1857 года он проделал долгий путь по большим рекам Севера – Мезени, Пинеге и Печоре. Конечной точкой странствия на этот раз стал Пустозерск.

«К Городку (так Пустозерск до сих еще пор известен между ближними и дальними соседями, другого ему имени нет) подъезжал я ровно в полдень. … Выехали мы на это озеро, закованное толстым льдом, – и Городок открылся весь целиком: маленький, уединенный, пустынный» [Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск, 1984, с. 364-365].

Широко распространенная на Севере грамотность, цивилизованный быт поморов, развитое чувство красоты, выразившееся в строительстве жилищ, в росписях и вышивках, наконец, своеобразный и богатый язык – все это создавало целостную картину особой культуры, сложившейся на окраине России за пять-шесть столетий.

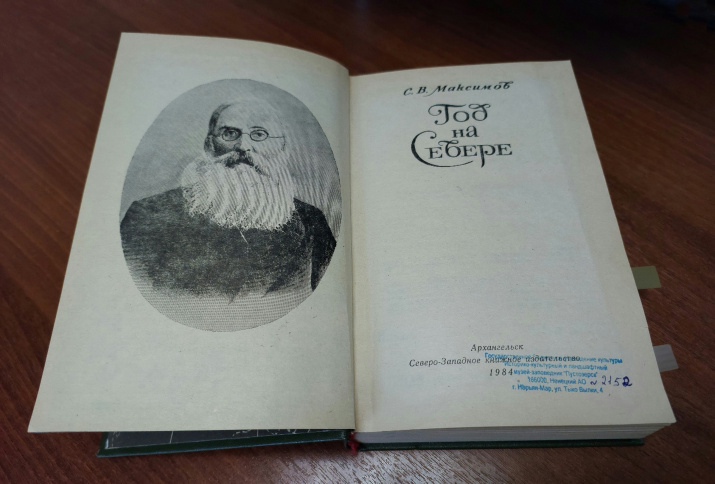

Книга о путешествии на Север складывалась уже в ходе поездки – писатель старался вести записи под свежим впечатлением от увиденного и услышанного. И тем не менее сочинение Максимова не носило характера этнографического дневника. За описаниями конкретных нравов и обычаев отчетливо проступала мысль о высоком значении личной свободы, о ее благотворном влиянии на духовный строй народа. Книга Максимова «Год на Севере» приобрела широкую популярность как своеобразный гимн воле.

Когда в 1859 году «Год на Севере» появился отдельным двухтомным изданием, все крупнейшие журналы высоко оценили труд молодого писателя. Но не только литературные достоинства определяли ценность книги Максимова. Ее высоко оценили и представители строгой науки. «Записки Русского Географического общества» так отозвались о труде путешественника:

«...рассматриваемое сочинение хотя и не представляет систематической связи этнографии и истории (что впрочем и не было целью автора), но для того, кто в истории ищет народной жизни, должно быть названо одним из важнейших для нее пособий...» [ Записки Русского Географического общества, 1862, кн. 2, отд. Библиография и критика, с. 54].

Венцом общественного признания труда писателя-путешественника было присуждение ему за книгу «Год на Севере» малой золотой медали Русского Географического общества. Сергей Васильевич Максимов состоял членом-корреспондентом в ИРГО с 8 декабря 1856 года.

Максимов С.В. почти во всех написанных им книгах так или иначе возвращался к впечатлениям своего первого большого путешествия. А писал он много: одних только книжек «для народа» вышло больше десятка. Среди них были сочинения, непосредственно навеянные «литературной экспедицией»: «Голодовка и зимовка на Новой Земле», «Ледяное царство и мертвая земля», «Край крещеного света».

После каждой своей поездки (на Амур в 1859-1860 гг., на реку Урал и Каспий в 1861 г., по Смоленщине и Белоруссии в 1867-1868 гг.) писатель помещал в газетах и журналах своего рода художественные отчеты об увиденном, а затем составлял сборники очерков, объединенные какой-то общей идеей. Так появились книги «На Востоке», «Лесная глушь», «Сибирь и каторга», «Бродячая Русь Христа-ради».

В последнем из названных сочинений были собраны наблюдения писателя над бытом всевозможных побирушек, нищих, бродяг, мошенников. А солидный том, озаглавленный «Нечистая, неведомая и крестная сила» явился настоящей энциклопедией суеверных представлений, бытовавших в крестьянской среде. Будучи прекрасным знатоком простонародной речи, хорошо зная историю языка и старинную письменность, Максимов увлекся объяснением малопонятных ходячих выражений вроде «шиворот-навыворот», «точить лясы», «попасть впросак». В 80-х годах XIX века на страницах газет «Новости» и «Новое время», в юмористическом журнале «Осколки» то и дело появлялись заметки Максимова, в которых писатель истолковывал те или иные меткие речения. А затем все эти небольшие публикации составили книгу «Крылатые слова» – первое исследование такого рода на русском языке.

Избрание Максимова в 1900 году почетным членом Российской академии наук по отделению русского языка и словесности свидетельствовало о том, что современники воспринимали книги путешественника-этнографа как подлинно художественные произведения. Когда в 1901 году Сергей Васильевич ушел из жизни, некрологи о нем поместили все крупнейшие литературно-художественные журналы.

В 2021 году имя Максимова С.В. было увековечено на здании библиотеки в его родном с. Парфеньеве.

При жизни писатель получил широкое признание как у читателей, так и у собратьев по перу. Почти все книги его выдержали по несколько изданий, причем «Год на Севере» принадлежал к числу наиболее читаемых: за двадцать с небольшим лет он выходил четыре раза.

Крупнейшие мастера русской литературы – Некрасов, Лесков, Толстой, Чехов – высоко ценили прозу писателя-землепроходца. М. Е. Салтыков-Щедрин писал:

«Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности» [Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. В 20-ти т. – М.: 1970, т. 9, с. 440].

И это действительно было так – при работе над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов внимательно изучал «Бродячую Русь Христа-ради», а создавая поэму «Русские женщины», он пользовался книгой С. В. Максимова «Сибирь и каторга». Из нее же Лев Толстой заимствовал сюжет для своего рассказа «За что?».

«Год на Севере» также стал книгой, которую прочитывал всякий, кто решил что-то написать о Беломорье, о Печоре и арктических побережьях. Следы знакомства с «Годом на Севере» можно найти в книгах многих писателей, прошедших позднее по стопам Максимова Сергея Васильевича.