Выдающийся учёный П.Г. Царфис: природа, человек, медицина

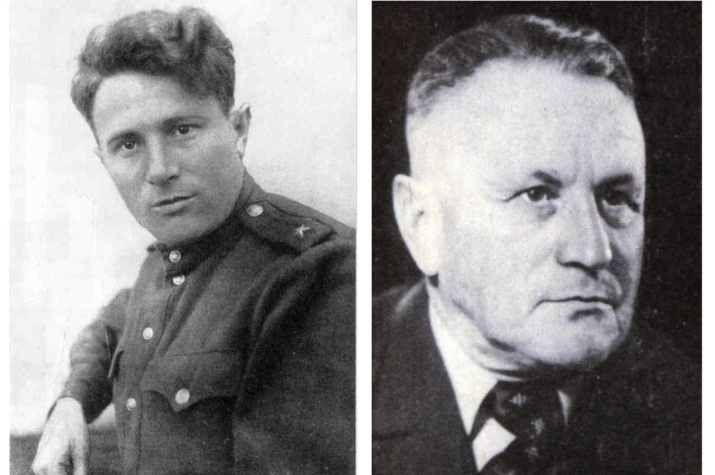

Лекция посвящена Петру Григорьевичу Царфису – профессору, доктору медицинских наук. Свою жизнь учёный и врач посвятил спасению больных, восстановлению их здоровья.

Ещё в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. П.Г. Царфис обратил внимание на благотворное влияние природы при лечении раненых и больных. В 50-60-е годы Пётр Григорьевич Царфис начал активно изучать лечебные и оздоровительные физические свойства природных ресурсов с научных позиций.