4 февраля 2025 г. для шестиклассников МБОУ «СОШ №2» г. Тарко-Сале были проведены уроки патриотического воспитания и истории, посвященные подвигу челюскинцев и их героическому спасению советскими летчиками.

1930-е годы XX века были временем энтузиастов и авантюристов. Отто Юльевич Шмидт, безусловно, принадлежал к их числу. О.Ю. Шмидт - один из организаторов освоения Северного морского пути, полярный исследователь, астроном, математик, геофизик, академик АН СССР, организатор первой советской дрейфующий научно-исследовательской станции «Северный полюс-1», Герой Советского Союза (1937г.).

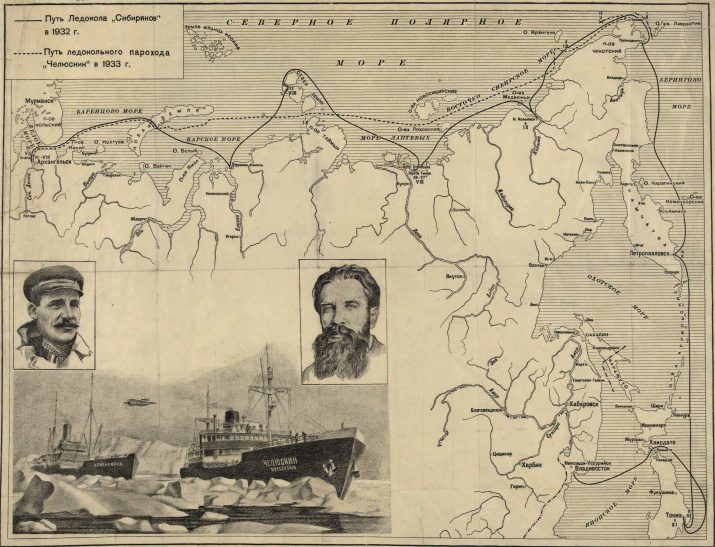

О.Ю. Шмидт решил доказать, что по Северному морскому пути могут проходить не только ледокольные и специально подготовленные суда, а и обычные тяжёлые сухогрузы. Выполнение поставленной задачи было возложено на грузопассажирский пароход «Челюскин», построенный в Дании в 1933г. Изначально пароход был предназначен для плавания между устьем Лены (отсюда и первое название корабля «Лена») и Владивостоком.

12 июля 1933 г. «Челюскин» вышел из Ленинграда и, обогнув Скандинавский полуостров, прибыл в Мурманск. 2 августа 1933 г. тысячи людей провожали пароход «Челюскин» из Мурманска во Владивосток. На борту было 112 пассажиров, в том числе женщины и маленький ребенок.

До мыса Челюскин на Таймыре пароход сопровождали ледоколы. Дальше «Челюскин» продолжил свой рейс самостоятельно.

К 23 сентября погода в Чукотском море ухудшилась, и пароход вмёрз в лёд. Вместе со льдами «Челюскин» больше месяца дрейфовал на восток и 4 ноября вошёл в Берингов пролив. Летчик Бабушкин, летавший на разведку на самолёте-амфибии, докладывал, что до чистой воды оставались считанные мили, а значит, близко освобождение из ледового плена.

К празднованию 7 ноября 1933 г. в Москву была направлена радиограмма, сообщавшая о том, что пароход находится в районе острова Диомида, примерно в 20 км. от свободной воды. Информация быстро распространилась по всей стране, однако дойти до воды и свободно пройти, как планировалось, к Владивостоку челюскинцам не удалось.

Лед начал двигаться в обратную сторону, зажал "Челюскин", и судно, уже изрядно поврежденное, снова вынесло в Чукотское море. В итоге "Челюскин" вмерз в крупную льдину и дрейфовал до начала февраля 1933г. Развязка наступила 13 февраля 1934 г., когда "Челюскин" сдавили льды.

13 февраля 1934г. в Москве получили радиограмму: «В 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов…». Это послание было отправлено уже из ледового лагеря.

Челюскинцы сумели наладить быт в экстремальных условиях. Из спасённых материалов соорудили барак, поселив туда до половины экипажа. Остальные жили в палатках. Построили камбуз и сигнальную вышку. Участники экспедиции даже построили свою пекарню и выпускали стенгазету под названием «Не сдаёмся!». Расчищали взлетно-посадочную полосу для самолетов спасателей.

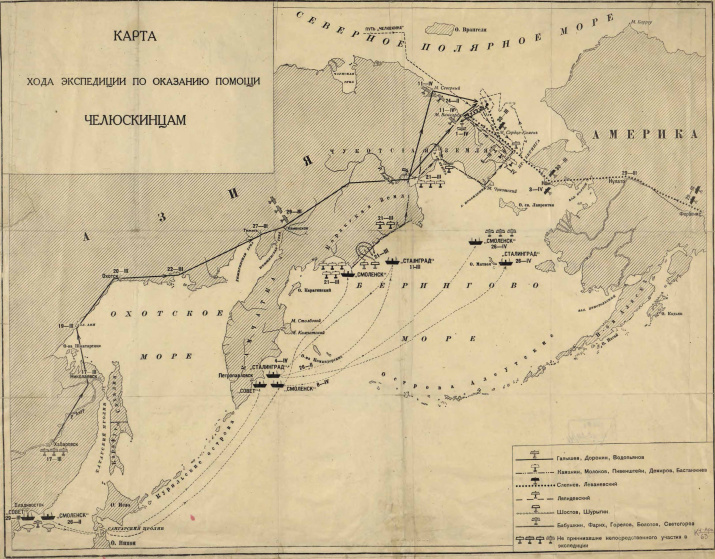

13 апреля 1934г. в Чукотском море завершилась операция по спасению участников арктической экспедиции на пароходе «Челюскин». К операции по спасению привлекли лучших полярных лётчиков. Первым в лагере челюскинцев 5 марта 1934г. приземлился экипаж Анатолия Ляпидевского.

16 апреля 1934г. вышло Постановление ЦИК СССР об учреждении звания Героя Советского Союза. Первыми Героями СССР стали летчики, участвовавшие в спасении челюскинцев: Анатолий Ляпидевский, Маврикий Слепнев, Сигизмунд Леваневский, Николай Каманин, Василий Молоков, Иван Доронин и Михаил Водопьянов. Челюскинцев наградили орденами Красной Звезды.

Вся страна следила за этой героической эпопеей и радовалась спасению полярников. Подвиг челюскинцев стал событием, которое сплотило народ. И еще несколько десятилетий историю о мужественных членах экспедиции, моряках и летчиках будут рассказывать в школах, а дети будут играть в игру «челюскинец». Это одна из героических страниц истории нашей страны: история первопроходцев и развития полярной авиации. И сейчас, в двадцать первом веке, современные дети должны знать эту историю.