Члены отделения в 1960-70-х годах

Липецкий отдел Географического общества постепенно увеличивал число своих членов за счет включения краеведов и специалистов народного хозяйства разных отраслей с территории области. В этой части хотелось бы перечислить членов Липецкого отдела Географического общества, которые числились в 1961-1977 годах, когда я был его председателем. Сведения составлены мною по памяти.

|

№ п/п |

Фамилия, Имя, Отчество |

Специальность |

Приблизительный год вступления |

Населенный пункт |

|

1 |

Жданов Владимир Матвеевич |

географ |

|

г. Липецк |

|

2 |

Черменский Петр Николаевич |

историк, приват-доцент |

1956 |

г. Лебедянь |

|

3 |

Руднев Федор Федорович |

географ |

1944 |

г. Елец |

|

4 |

Новиков Павел Александрович |

учитель биологии, кандидат естественных наук |

|

г. Елец |

|

5 |

Шипулин Иван Афанасьевич |

учитель географии |

|

г. Грязи |

|

6 |

Соколов Александр Георгиевич |

учитель истории |

|

г. Грязи |

|

7 |

Орловская Полина Митрофановна |

учитель географии СШ №6 |

|

г. Липецк |

|

8 |

Медведев Виктор Александрович |

учитель географии |

|

г. Липецк |

|

9 |

Данилов Владимир Иванович |

краевед, биолог |

1961 |

г. Липецк |

|

10 |

Мартынов Алексей Федорович |

историк, доцент |

1966 |

г. Липецк |

|

11 |

Бесков Иван Харитонович |

заместитель директора по науке Липецкой с/х опытной станции |

1966 |

г. Липецк |

|

12 |

Куприяненко Галина Михайловна |

заведующая Липецким гидрометеобюро |

1966 |

г. Липецк |

|

13 |

Сынков Александр Тихонович |

экономгеограф, ст. н. сотр. Липецкой с/х опытной станции |

1967 |

г. Липецк |

|

14 |

Ершова Октябрина Ивановна |

этнограф управления культуры |

1967 |

г. Липецк |

|

15 |

Федосеева Нина Николаевна |

историк, археолог областного краеведческого музея |

1967 |

г. Липецк |

|

16 |

Телков Иван Тимофеевич |

историк, преподаватель техникума |

1967 |

с. Конь-Колодезь Хлевенского района |

|

17 |

Брик Анна Осиповна |

географ института усовершенствования учителей |

1966 |

г. Липецк |

|

18 |

Ягодкина Вера Ивановна |

геолог геологоразведочной экспедиции главного геологоразведочного управления |

1967 |

г. Липецк |

|

19 |

Соседов Василий Павлович |

учитель истории |

1968 |

г. Данков |

|

20 |

Лукин Василий Лукич |

учитель биологии |

1968 |

г. Данков |

|

21 |

Забуркина Галина Константиновна |

журналист, краевед |

1968 |

г. Липецк |

|

22 |

Ермаков Александр Васильевич |

ст. н. сотр. Липецкой с/х опытной станции, к.б.н. |

1968 |

г. Липецк |

|

23 |

Важинский Владимир Михайлович |

доцент института истории стали и сплавов |

1974 |

г. Липецк |

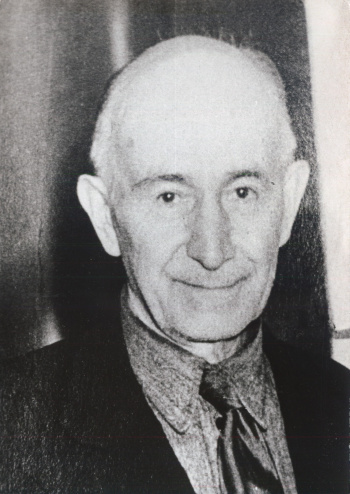

БЕСКОВ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ

Историк земледелия, краевед, автор работ по истории сельского хозяйства Центрального Черноземья.

Иван Харитонович Бесков родился в 1901 году в селе Петрово Калужского уезда. Здесь же окончил трехклассную церковно-приходскую школу. В 1914-1917 гг. И.Х. Бесков был учеником слесаря на заводе Густава Листа в городе Москве и принимал участие в революционном движении рабочих. В 1918 году ушел добровольцем в Красную армию и со Вторым Московским стрелковым полком участвовал в боях с белоказаками. У станции Островской был ранен в бою - получил штыковое ранение и пулей ему раздробило пальцы на правой руке, после чего они были ампутированы. После госпиталя И.Х. Бесков вернулся к себе на родину. В 1921 году он поехал на учебу в Москву, где поступил на Пречистенский рабфак. После его окончания учился в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Окончив ее, работал агрономом и научным сотрудником в научно-исследовательском институте нечерноземной полосы в Немчиновке, а после Великой Отечественной войны – на Курской зональной сельскохозяйственной опытной станции. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Затем переехал в Липецк. Здесь работал заведующим отделом земледелия и заместителем директора по научной части Липецкой сельскохозяйственной опытной станции.

И.Х. Бесков автор более 100 научных трудов. Активно занимался вопросами мелиорации и разработкой передовых методов возделывания сахарной свеклы. Кроме того, И.Х. Бескова всегда интересовала история местного края. Им опубликовано множество популярных статей по краеведению в газетах и научных сборниках Липецкой области. Особенно его привлекали вопросы истории земледелия и опыт лучших земледельческих экономик Центрального Черноземья. Он собрал материалы о Лебедянском обществе сельского хозяйства, об опытном земледелии в Борино, Трубетчино, имении князя А.Д. Вяземского в Усманском уезде и в имении герцогов Ольденбургских в Рамони. К сожалению, из собранных им материалов не все было опубликовано. Однако опыт мелиоратора и историка земледелия дал ему заслуженное право считаться самым серьезным авторитетом в этих вопросах в Липецком крае. Умер И.Х. Бесков 18 февраля 1991 года в городе Липецке.

ДАНИЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Биолог, краевед, председатель Липецкого отдела ГО СССР (1965-1975 гг), автор работ по степной растительности, фенологии, краеведению и т.д.

Я был принят в члены Общества 2 апреля 1961 года, и свой первый членский билет тогда получил с подписью И.Д. Папанина.

Я родился в Липецке 8 ноября 1935 года в семье школьного учителя, 5-й класс окончил в школе № 5 (сейчас это здание областного управления здравоохранения на улице Зегеля). Затем я учился в Липецком ремесленном училище металлистов №14. 8,9 и 10 класс я проходил в школе №2 г. Липецка.

Мне всегда очень нравилась природа. На школьный участок я тогда приносил из леса разные красиво цветущие растения и старался их там разводить. В старших классах средней школы я, по примеру В.М. Жданова, стал вести фенологические наблюдения. После окончания школы, я уехал в Воронеж, где через 5 лет получил высшее образование на биолого-почвенном факультете Воронежского госуниверситета и стал работать научным сотрудником на агробиологической станции «Галичья гора» ВГУ. Тогда же я близко познакомился с липецкими краеведами.

В 1951 году в стране были ликвидированы три четверти всех государственных заповедников, в том числе и заповедник на Галичьей горе. Но сотрудникам агробиостанции очень хотелось восстановить заповедный режим на своей территории. В 1960 году был опубликован «Закон по охране природы в РСФСР», который призвал восстановить ликвидированные заповедники. Мне с профессором С. В. Голициным тогда пришлось активно включиться в работу по поддержке этой идеи, тем более, что нам хотелось восстановить заповедник, присоединив к нему ценные природные объекты на Плющани, Быковой Шее, Ворголе. А это требовало согласия организаций, которым принадлежали эти земельные территории. Работа эта была долгой, согласие на передачу земель мы получили не от всех землепользователей и такой заповедник удалось создать только в 1969 году.

Будучи в 1965–1975 годах председателем Липецкого отделения географического общества СССР мне удалось организовать издание в 1972 г. «Атласа Липецкой области», в котором я был ответственным редактором и автором ряда карт. Я являлся соавтором и редактором первого выпуска сборника «Природа Липецкой области и её охрана» (1970), автором ряда исследований по краеведческой тематике в книге «Путешествие по Липецкой области» («Род Пушкиных в Липецком крае», «Пальна-Михайловка и Стаховичи» и др.). На основе собственных обширных фенологических наблюдений мной составлен и опубликован первый «Календарь природы г. Липецка» (150 феноявлений) и «Календарь природы южного Подмосковья» (300 феноявлений). Более 60 статей в научных сборниках и журналах опубликовано мной по степной растительности известнякового севера Среднерусской возвышенности (Липецкая, Тульская, Орловская и Московская области), освещающих распространение, состав, структуру, динамику и восстановление степной растительности этой территории. Всего опубликовал 180 научных трудов, в том числе книги: «Галичья гора» (1975), «Учёный Хитрово» (1985), «Сергей Владимирович Голицын» (1988). В 1983 году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию на степень кандидата биологических наук по степной растительности Среднерусской возвышенности.

С 1997 года работал в государственном музее-заповеднике «Куликово поле», занимаясь восстановлением ландшафта, соответствующего времени Куликовской битвы. В 2008 году вместе с коллегами – руководителями музея-заповедника В. Гриценко и А. Наумовым получил Государственную премию Российской Федерации.

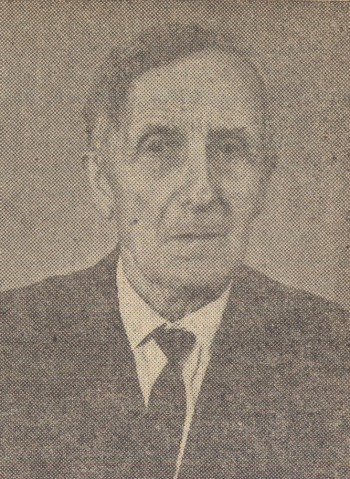

ЖДАНОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ

Педагог, краевед, автор работ по фенологии и географии Липецкого края.

В свои школьные годы я жил на улице Плеханова, а за водой ходил в колонку, которая находилась на углу теперешнего здания ЦУМа (пересечение с улицей Зегеля). Мне часто приходилось видеть В.М. Жданова, который работал учителем географии в школе №5, а жил в усадьбе с домом и садом стояли на улице Зегеля, недалеко от той самой колонки. В средних школах города Липецка тогда работало много педагогов-мужчин. И я всегда с большим уважением взирал на Владимира Матвеевича - высокого с большим достоинством идущего мужчину с портфелем. Он регулярно вел фенологические наблюдения в Липецке, и в тогдашней городской газете «Липецкая коммуна» время от времени появлялись его небольшие статьи о прилете разных видов птиц, о разливе реки Воронеж, о зацветании деревьев и кустарников и о других явлениях природы. Под статьей стояла его фамилия и подпись – действительный член Географического общества СССР. В моем сознании такая подпись ассоциировалась или приравнивалась, по крайней мере, тогда, к профессорскому званию.

Владимир Матвеевич Жданов родился 2 июня 1896 года в Липецке в семье учителя духовного училища. Окончил Липецкое реальное училище и 4 курса Московского института народного хозяйства им. Плеханова. Участник гражданской войны и Великой Отечественной войны. С 1918 по 1956 год работал учителем географии в школах №2 и №5 Липецка, преподавал экономическую географию в Липецком горно-металлургическом техникуме.

В.М. Жданов сыграл большую роль в становлении краеведения Липецкой области. Большой знаток природы, прошедший с рюкзаком за плечами по Крайнему Северу, Кавказу, Крыму, Средней Азии, в том числе многими маршрутами географа и путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского. Им опубликовано 10 научных работ, в том числе такие известные в области книги, как «Природные условия Липецкого района» (1951), «Липецкая область (Географический очерк)» (1956), «Четыре времени года» (1959). Эти работы высоко оценены крупными отечественными учеными. Так, академик А.С. Барков писал о книге «Природные условия Липецкого района»: «Это не простой сборник сведений о местном районе, а подлинно географическая работа, в которой элементы природы рассматриваются во взаимной связи и обусловленности». В.М. Жданова интересовали вопросы истории Липецкой области, которыми он занимался на протяжении почти 30 лет. Итогом этих исследований явилась книга «Из прошлого Липецкого края» (1959), написанная совместно с другим липецким ученым и краеведом, членом Липецкого отделения ГО СССР А.Ф. Мартыновым. Многие годы он собирал материалы о нашем земляке П.П. Семенове-Тян-Шанском, на основе которых им написан очерк.

Большое внимание В.М. Жданов уделял пропаганде географических и краеведческих знаний. Благодаря его усилиям в школах Липецка впервые в 30-е годы были организованы гидрометеорологические кружки. В 1948 году выходит в свет его работа «Краеведение на уроках географии». В сборниках Академии педагогических наук и журнале «География в школе» появляются его статьи «Элементы краеведения в 5 классе» (М., 1949), «Планирование уроков по теме «Рельеф Восточно-Европейской равнины» (Воронеж, 1949); «Уроки по теме «Формы поверхности суши» («География в школе», №5, 1954).

НОВИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Педагог, краевед, исследователь реликтовой флоры Среднерусской возвышенности, первым обнаружил на территории Липецкой области ряд реликтовых растений (включая костенец волосовидный).

Павел Александрович Новиков родился в городе Ельце 2 марта 1889 года в семье протодьякона Вознесенского собора Александра Павловича Новикова, который служил на этой должности 30 лет (1887-1917 гг). Павел Александрович окончил духовную семинарию в городе Орле, но решил продолжить свое образование дальше. Он уехал в Привислянский край, где с семинарским образованием можно было поступить в Варшавский университет, так как многие молодые поляки игнорировали императорские высшие учебные заведения тогдашней России, обучаясь в университетах западных стран. Павел Александрович поступил на естественное отделение физико-математического факультета Варшавского университета и окончил его с дипломом I степени в 1914 году. Вернувшись в Елец, он преподавал естественные дисциплины в средних учебных заведениях города. Помимо преподавательской деятельности Павел Александрович увлеченно занимался изучением природы и истории местного края. В 1925 году стараниями профессора В.Н. Хитрово был организован заповедник «Галичья гора». В.Н. Хитрово и его ученики стали исследовать флору каменистых обнажений на Дону, Быстрой Сосне и их притоках. Они обнаружили, что реликтовые растения встречаются не только на Галичьей горе, но и в других местах бассейна Верхнего Дона. Воронежский ученый профессор Б.М. Козо-Полянский писал в 1931 году в своей книге «В стране живых ископаемых»: «Бассейн Быстрой Сосны еще совершенно не исследован в флористическом отношении… но именно здесь можно ожидать открытия интереснейших вещей, способных пролить свет на историю растительного покрова Восточной Европы в целом».

П.А. Новиков решил детально исследовать флору долины Воргола и Ельчика. Вместе с воронежским ботаником А.Р. Мешковым он прошел долину Воргола от её верховий до села Казаки. Они отметили на этом маршруте ряд редких растений. Затем П.А. Новиков уже самостоятельно исследовал флору Воргола в окрестностях деревень Дерновка и Рябинки. 5 августа 1939 года в карстовой щели урочища «Воронов Камень» он обнаружил редчайший горный папоротник костенец волосовидный, который до этого был известен на территории Европейской равнины России только в Жигулях. Находка этого растения горных вершин Урала, Кавказа и Крыма в очередной раз подчеркнуло уникальность реликтовой флоры Среднерусской возвышенности. Публикация об этой находке была сделана П.А. Новиковым только в 1949 году в «Бюллетене естествоиспытателей при Воронежском университете». П.А. Новиков также исследовал флору долины реки Ельчик и там обнаружил ряд реликтовых растений. Будучи членом Липецкого отделения Географического общества СССР П.А. Новиков активно интересовался проблемой географии реликтов и в своих природоведческих публикациях в Елецких газетах пропагандировал идеи охраны уникальной природы. В соавторстве с Ф.Ф. Рудневым П.А. Новиков подготовил и издал книгу «Воргольски скалы» (Липецк, 1962 г).

РУДНЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

Педагог, краевед, историк, специалист по литературному краеведению автор работ по истории и географии Липецкого края.

Члены Общества Ф.Ф. Руднев, П.Н. Черменский и я читали на курсах переподготовки учителей лекции по краеведческой тематике. Тогда я близко познакомился с Ф.Ф. Рудневым. Из частых общений с ним я узнал его жизненный путь.

Ф.Ф. Руднев родился 2 июля (15 июля по новому стилю) 1892 года в селе Никольское Елецкого уезда Орловской губернии (нынешнего Краснинского района Липецкой области) в семье сельского дьякона Фёдора Капитоновича и его жены Анастасии Васильевны. Детство и юность Федора Руднева прошли в тесном общении с природой нашего края. Сёла Никольское, Орёво, Воскресенское запечатлелись в душе мальчика навсегда. До 15 лет Фёдор жил и учился в Орёво. С этим селом, храмом у него особая связь. Здесь были похоронены его мать и отец. С 1906 года Ф.Ф. Руднев обучается в Орловском реальном училище. В этом среднем учебном заведении он углубленно изучал математику и естественные науки. После окончания училища Ф.Ф. Руднев продолжил своё образование в Петербургском политехническом институте имени Петра Великого на экономическом отделении, куда поступил в 1912 году. Учился он блестяще, занимался также общественной деятельностью. С интересом слушал его рассказы об орловском землячестве тогдашних студентов, об экзаменах и профессорах П.Б. Струве, Н.И. Карееве, М.И. Туган-Барановском и др. Показал он мне и одну фотографию студенческих лет, где он снят в группе студенческих старост, среди которых был совсем молодой будущий академик Д.В. Скобельцын.

Закончить университет он не успел, помешала Первая мировая война. С третьего курса он добровольно ушёл в армию. В городе Вольске проходил военную подготовку в запасном батальоне. В 1915 году начал службу прапорщиком в 225 Аккерманском полку на Юго-западном фронте. Принимал участие в боевых действиях. Был полуротным, потом возглавил полковой отряд разведчиков или как его тогда называли «охотничью команду». В ней он пользовался абсолютным и непререкаемым авторитетом, так как проявил себя, как знающий, надёжный и смелый офицер. При этом в свою команду он отбирал самых неуправляемых солдат, от которых с удовольствием отказывались все командиры рот. Отмечен несколькими наградами, в том и числе, орденом Владимира III степени с мечами и бантом. В 1917 году в звании поручика командовал батальоном. Был ранен в грудь навылет и в колено разрывной пулей от чего до конца жизни вынужден был ходить опираясь на палку. Лечился в госпитале города Омска. Здесь он встретил известие об Октябрьской революции. Активного участив в которой не принимал. Во время гражданской войны был мобилизован в Белую армию. Некоторое время служил в штабе адмирала Колчака канцеляристом. В 1918 году продолжил своё образование в Омском политехническом институте. Через два года перевёлся в Иркутский университет, после окончания которого, в 1923 году, несколько месяцев работал на различных должностях в советских учреждениях. В этом же году Ф.Ф. Руднев возвратился в город Орёл. Начинается его многолетняя преподавательская деятельность. Сначала в педтехникуме, а с 1925 года в 7-й средной школе города Орла. В эти годы он активно сотрудничает с известным орловским учёным профессором В.Н. Хитрово. В свободное время путешествовал по территории Орловской губернии, собирал геологические коллекции, народные сказания, местный фольклор. Участвовал в экспедициях профессора В.Н. Хитрово по Десне и Оке. Поддерживает связь с краеведами города Ельца, Воронежа, Липецка, Задонска. Активная работа продолжалась до февраля 1931 года, когда начались аресты краеведов. 2 февраля 1931 года Ф.Ф. Руднев был арестован по обвинению в участии в «Воронежской областной монархической контрреволюционной организации «Краеведы». Вспомнили о его социальном происхождении и то, что некоторое время служил в Белой армии. Он получил 10 лет ссылки. Отбывал ссылку в городе Ухта Коми АССР. Добиваясь отмены приговора, он писал в 1956 году: «Я оговорил себя потому, что следователь, давя на меня, угрожал расстрелом моей семьи». С невероятной болью в голосе он рассказывал мне, как осужденных пригнали зимой под конвоем в лес, где не было никаких построек, и заставили валить деревья и строить бараки. В числе товарищей по несчастью было много ученых и крупных специалистов в разных областях знаний, в числе которых А.А. Аносов - специалист по геологии нефти и газа, В.Н. Бенешевич – видный ученый-византолог, археограф, историк церковного права, там же трудились несколько профессоров генерального штаба, профессора духовных академий и т.д. Неприспособленные к тяжелому физическому труду многие из них быстро гибли. Ф.Ф. Руднев выжил потому, что был еще молод и имел крепкое здоровье. Но, и оказавшись в новых условиях, Фёдор Фёдорович не терял интереса к жизни. Трудился, работал над собой, преподавал географию в Ухтинской средней школе НКВД, участвовал в геологических экспедициях. В 1935 году окончил Высшие геологические курсы при управлении Ухтпечлага НКВД. Был техником-геологом. А затем геологом 2-го нефтепромысла Геологического бюро. По истечении срока наказания с февраля 1941 года по март 1943 года преподавал географию и геологию в Курсовой сети подготовки кадров Ухтсельстроя. Весной 1943 года, вернувшись в родные места, Фёдор Фёдорович начал работать преподавателем географии в педучилище города Ельца. По-прежнему занимался краеведческой работой и был прекрасным педагогом. Его сразу же привлекли для чтения лекций в институте усовершенствования учителей в городе Липецке. Жил он со своей больной женой, за которой требовался постоянный уход, в маленькой комнате в Ельце. Как почасовик Ф.Ф. Руднев читал курс литературного краеведения в Елецком пединституте, где за эту работу платили гроши, выступал с интересными лекциями и статьями в местных газетах. Ф.Ф. Руднев был разносторонне образованным человеком, он хорошо знал русскую поэзию, особенно период «Серебряного века» и с увлечением ее иногда цитировал. Помню несколько его докладов в Ельце о И.А. Бунине, елецких Лермонтовых, которые проходили в здании пединститута. Лекции о Бунине сопровождались великолепным чтением его стихотворений из белого томика стихов, который сохранился в Ельце, взятый кем-то из библиотеки родственников поэта и писателя из Озёрок. Доцент кафедры историко-культурного наследия Елецкого университета Софья Васильевна Краснова так говорила о литературно-краеведческой работе Ф.Ф. Руднева: «В шестидесятых годах 20 века в каждой республике занимались изучением И.А. Бунина. И для того, чтобы пригласить коллег, мы сами должны были серьёзно начать краеведческую работу. Во главе её встал учитель вечерней школы, действительный член Географического общества СССР Фёдор Фёдорович Руднев, который зажёг идеей молодых энтузиастов. Я счастлива, что оказалась в их числе». Выездная экскурсия по бунинским местам сразу принесла замечательный краеведческий материал. Уже в середине 60-х годов 20 века в журнале «Подъём» вышла первая публикация Фёдора Фёдоровича, которая вызвала большой интерес у буниноведов. Своей краеведческой работой он способствовал признанию памяти выдающего литератора, тому, чтобы Иван Алексеевич Бунин занял достойное место в нашей литературе. Он исследовал также пребывание в наших краях Михаила Юрьевича Лермонтова, Михаила Михайловича Пришвина, изучал историю города Ельца, его архитектурные памятники. Человек увлечённый, он путешествовал по живописным уголкам Липецкого края. О своих литературных, архитектурных, природных находках и интересных открытиях Фёдор Фёдорович сообщал в статьях в журналах «Подъём», в газетах «Красное знамя», «Ленинский путь» («В краю родном»), «Ленинское знамя» (Липецкая газета»), «Ленинец. Фёдор Фёдорович был знатоком и любителем природы, её защитником и неутомимым путешественником, исследователем красоты русского архитектурного искусства, почитателем и поклонником творчества Бунина. В настоящее время в городе Ельце есть музей И.А. Бунина, три памятника нашему земляку. Университет носит имя. Ивана Алексеевича Бунина. В этом есть и заслуга Руднева Ф.Ф.

Он много и активно занимается изучением заповедных уголков нашего края: урочища Воргольского, горного ущелья реки Ельчик у Ростовцевой дачи, Ходова леса, Шатиловского парка, долины реки Воронец. Фёдор Фёдорович плодотворно трудился по линии Географического общества, регулярно проводил научные заседания, вёл исследовательскую и краеведческую работу, выступал с докладами о своих изысканиях, планах, задумках. Вместе с краеведом и ботаником Павлом Александровичем Новиковым Фёдор Фёдорович вёл наблюдение в районе Воргольских скал. Это замечательное место привлекало внимание многих учёных. О нём говорили как о самобытном памятнике природы, оставленном людям для изучения неразгаданных тайн Земли. О том, что выяснилось в ходе многолетней кропотливой работы, они рассказали в небольшой книге «Воргольские скалы». (Липецкое книжное издательство, 1962 год). В 1969 году Ф.Ф. Руднев был награжден значком «За охрану природы России». В июле 1978 года Воронежский областной суд отменил приговор комиссии ОГПУ по «делу краеведов» и Ф.Ф. Руднев был полностью реабилитирован.

Возвращаясь из Елецкого пединститута вечером к себе домой, Ф.Ф. Руднев поскользнулся на обледенелой мостовой и сильно ударился затылком, в результате чего у него произошло воспаление мозговой оболочки, и он несколько месяцев пролежал на кровати, находясь на грани жизни и смерти. Однако выжил. Помню, как Липецкий отдел Географического общества оказывал ему посильную материальную помощь для лечения. Летом 1965 года я дважды навещал его в деревне Даньшино на Дону, где он после болезни постепенно выздоравливал. Однако последствия тяжелого заболевания сказались: речь его стала неразборчива, он быстро раздражался, возражать ему было нельзя. Ф.Ф. Руднев постоянно обращался в Елецкий горисполком с просьбой, чтобы ему с больной женой дали благоустроенную квартиру, но ему отказывали. Он раздражался и назвал чиновников горсовета «сталинистами». Липецкое отделение Географического общества организовало в несколько ходатайств в поддержку просьбы Ф.Ф. Руднева. Будучи в Ельце, я разговаривал по этому вопросу с Т.Г. Ноуром – заведующим общим отделом горисполкома. Последнего раздражало, что Ф.Ф. Руднев всегда гневно ругался на чиновников. Я его убедил, что такая раздражительность Ф.Ф. Руднева последствие болезни. Квартиру ему все-таки дали в новом доме на улице Коммунаров. У него был небольшой садовый участок за городом, где он постоянно трудился. Работая в Подмосковье, я переписывался с ним. Он писал мне, что планирует прожить до 115 лет. Однако, похоронив жену, он вскоре сам сильно сдал и умер на девяностом году жизни 24 апреля 1982 года. Похоронен он в городе Ельце на городском кладбище. (очерк о Ф.Ф. Рудневе подготовлен с использованием материалов А.Н.Канева).

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Педагог, инициатор создания школьной метеорологической станции.

Другим замечательным членом Географического общества был учитель из города Грязи Соколов Александр Георгиевич. Я мало знал его, но с большим интересом слушал несколько его сообщений об организации в школе метеорологической станции, которая обслуживалась только его учениками. Организовать в школе метеостанцию сложно, так как она требует круглосуточных наблюдений. В 60-е годы прошлого века наблюдения на всех метеостанции проводилась 4 раза в сутки: в 7 утра, в 13 часов дня, в 19 часов и в 1 час ночного времени. Если какой-то срок наблюдений произвольно исключить, то среднесуточную температуру объективно рассчитать нельзя, нельзя выявить максимальную и минимальную температуру воздуха, а также получить среднедекадную, среднемесячную и среднегодовую температуру. При такой сложности организации, метеостанция у А.Г. Соколова все время работала и обслуживалась только школьниками. Его ученики были настолько увлечены работой, что в некоторой степени конкурировали с государственной метеостанцией по этому пункту. Эти данные всегда контролировались Липецким гидрометеобюро, куда они регулярно отсылались А.Г. Соколовым. В те времена достать приборы для стандартной метеостанции было трудно, ученики под руководством А.Г. Соколова скопировали размеры приборов (осадкомера, психрометрической будки, флюгеров с легкой и тяжелой досками и др.) и сами изготовили их своими руками. Метеорологическая работа их школы стала настолько известной, что все оборудование их метеостанции взяли на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву и смонтировали там на постоянное время. Критерием конкурентности, по сравнению с другими участниками, послужило то, что все оборудование (кроме некоторых точных приборов) было изготовлено руками самих школьников. Александр Георгиевич с таким увлечением и интересом всегда рассказывал об этой деятельности, что я увидел в нем подлинного энтузиаста. С того времени прошло уже 50 лет, сейчас об этой интересной работе никто не помнит, а жаль, увлекательная работа школьников под руководством талантливого педагога многое значит.

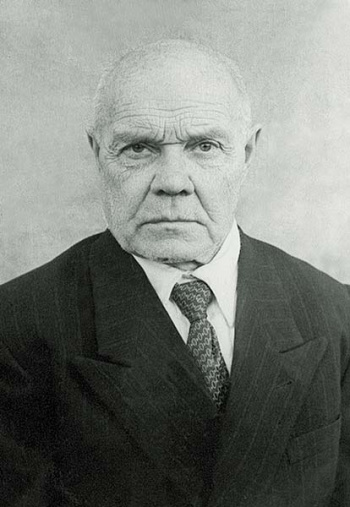

ЧЕРМЕНСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Историк, краевед, автор работ по истории Центрального Черноземья.

Петра Николаевича Черменского я знал меньше. Будучи с 1965 года председателем Липецкого отдела Географического общества, я аккуратно получал от него ежегодные отчеты о своей индивидуальной исследовательской работе, о своих докладах и публикациях. Он подарил мне несколько статей (в виде оттисков).

Петр Николаевич Черменский родился в потомственной священнической семье (был сыном псаломщика) 1/14 октября 1884 г. в селе Чермные Темниковского уезда Тамбовской губернии. Среднее образование получил, закончив Шацкое духовное училище, а затем поступил в Тамбовскую духовную семинарию. Однако ее он не закончил, так как возникший в январе 1902 г. в стенах семинарии бунт создал условия, не способствующие занятиям. Это, как вспоминал Черменский, привело к «принятию решения избрать светскую карьеру». Оставив семинарию, Петр Николаевич поступил в 7-ой класс Борисоглебской гимназии, которую окончил в 1905 г. с золотой медалью. Затем, в 1909 г., он закончил историческое отделение Петербургского историко-филологического института.

Службу П.Н. Черменский начал преподавателем истории и латинского языка в гимназии при этом институте. Одновременно стал вольнослушателем Петербургского университета, где посещал лекции академиков А.Н. Лаппо-Данилевского и археолога А.Л. Спицына. Еще будучи студентом, Петр Николаевич определил тематику своей будущей научной работы – изучение истории родного Тамбовского края. Первая его научная работа «Очерки по истории колонизации Тамбовского края» была опубликована в 1911 г. в 54 выпуске «Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии». В работе ТУАК Черменский принимал самое активное участие многие годы и оставил заметный след в ее деятельности.

Материалы для своих работ П.Н. Черменский собирал по городам и селениям Тамбовского края, в которых он знакомился с историей и бытом населения. Еще во время революционных событий 1905 г., когда занятия в институте были прерваны, он с ноября по январь 1906 г. жил в Лебедяни у своего старшего брата Андрея Николаевича, священника храма Преображения Господня и смотрителя церковно-приходских школ Лебедянского уезда. Город Лебедянь и его окрестности, Троицкий монастырь, встречи с Ольгой Ивановной Севериновой (впоследствии ставшей его женой) произвели на Петра Николаевича неизгладимое впечатление.

В 1913 г. был опубликован второй его научный труд – «Город Лебедянь и его уезд в XVII веке», написанный на основе архивных материалов Московского архива Министерства юстиции. Этому предшествовало посещение Германии в 1909 и 1913 гг., где Черменский изучал немецкий язык, слушал лекции по всеобщей истории в Берлинском и Макдебургском университетах, готовился к сдаче экзамена на степень магистра наук, который успешно сдал в 1916 г. Молодого ученого оставили при историко-филологическом институте для подготовке к профессуре по кафедре Русской истории. П.Н. Черменского ждала большая наука. Однако события 1917 г. круто изменили всю его дальнейшую жизнь. В 1919 г. Петр Николаевич был вынужден переехать в Лебедянь, где устроился на работу заведующим музейной секцией в отделе народного образования. На основе коллекции Т.В. Хозикова он организовал и возглавил Народный музей. Однако уже в следующем году ему предлагают должность научного сотрудника Тамбовского губернского архива, а вскоре он был назначен заведующим историко-археологическим отделом Тамбовского губернского музея. 18 июля 1920 г. П.Н. Черменский был избран ученым секретарем Тамбовского общества истории, археологии и этнографии, а через год стал заведующим Тамбовским губернским музеем. Всего себя он отдает изучению родного края, преодолев за эти годы сотни километров по территориям нынешних Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей, встречаясь с интересными людьми, изучая архивы, проводя раскопки. В этот период им были написаны «Хроника революционных событий в Тамбовской губернии» (1925 г.), «Культурно-исторический очерк Тамбовской губернии» (1925 г.), «От крепостного права к октябрю в Тамбовской губернии» (1928 г.). В 1920-23 гг. в Тамбовском пединституте преподавал историю.

В 1928 г., после образования Центрально-черноземной области, Петра Николаевича приглашают на должность руководителя отдела изучения производительных сил ЦЧО при облплане. В 1930 г. он организовал и провел съезд научных работников, занимающихся этими вопросами в области, опубликовал ряд статей в журнале «Плановое хозяйство ЦЧО». Но 5 февраля 1931 г. произошло совершенно неожиданное – Черменский был арестован по сфальсифицированному «делу краеведов». Ему было предъявлено обвинение в работе тайной организации, которая ставила задачу направить деятельность областного бюро краеведения в антисоветскую сторону с тем, чтобы «краеведческая работа не могла быть использована для социалистического строительства». Черменского осудили по 58-й статье, приговорив к 10 годам ссылки. Заключение он начал отбывать в Соловецком лагере (СЛОН), в Карелии. Затем числился экономистом колонизационного отдела Беломорско-Балтийского комбината в г. Медвежегорске. За «примерное поведение» в 1939 году Черменский был досрочно (за 2 года до истечения срока) освобождён из Беломоро-Балтийского лагеря НКВД и вернулся в Лебедянь. Уже на закате своей жизни Петр Николаевич вспоминал: «Так до сих пор не знаю, за что десять лет влепили. Подчистую все 30-е годы вычеркнуты из моей жизни. За что – убей не знаю…, а это, пожалуй, самое тяжелое для честного человека… Хотя блаженны гонимые за правду». Отбывая срок в Карелии, ученый и там умудрялся изучать историю и археологию местного края и печатать свои статьи в журнале «Перековка».

5 февраля 1939 г. последовало долгожданное освобождение и возвращение в Лебедянь. Черменский преподавал немецкий язык в местном педучилище, но ощущение тесноты районного центра заставила его в 1940 г. переехать в Курск, где вначале он преподавал язык в школе для взрослых. Затем была война, оккупация и освобождение Курска. 9 февраля 1943 г. Черменского назначают директором Курского областного краеведческого музея, а с возобновлением работы института он получает должность старшего преподавателя истории древнего мира. И в Курске ученый продолжал заниматься своим любимым делом – изучением истории края и проведением раскопок, знакомя с полученными результатами студентов и бойцов, находящихся на излечении в госпиталях. Пережитое давало о себе знать – Петра Николаевича начинают мучить болезни. Попытка сменить климат приводит его в Ставрополь, где он опять занимается педагогической деятельностью в институте усовершенствования учителей.

В 1950 г., уже навсегда, П.Н. Черменский возвращается в, ставшую для него родной, Лебедянь. Шесть лет он работал преподавателем немецкого языка в педучилище, а после выхода на пенсию - в зоотехникуме. Все эти годы он продолжал краеведческую работу, уделяя при этом много внимания топонимике, публикуя свои исследования в научных журналах.

В 1956 г. Географическое общество СССР избрало Черменского своим действительным членом. В 1961 г. вышла его работа «Из прошлого Тамбовского края». Петр Николаевич подготовил пособие для учителей школ «История Лебедяни» на 103 машинописных листах, часть которой вошла в брошюру «Лебедянь» (1962 г.), написанную в соавторстве с Волынчиковым и Никитиной. Многое из того, что не вошло в эту работу, появилось в виде статей на страницах газеты «Путь Октября». Благодаря этим публикациям в 1960-х годах в обществе возник большой интерес к краеведению. Черменский получал десятки писем от школьников с разными вопросами, на которые всегда отвечал.

Он вел активную переписку с краеведами области – Б.П. Княжинским из Усмани, В.Л. Лукиным из Данкова и другими. Его работы знали и желали получить даже те наши соотечественники, кто волею судеб оказался за рубежом. Петр Николаевич Черменский способствовал «второму рождению» Лебедянского краеведческого музея. Его усилиями была создана инициативная группа, выделено помещение для сбора и хранения экспонатов будущего музея. Не прекращал он работу и по истории Лебедяни. Им была написана книга «Лебедянь. Исторический очерк», но попытки издать ее в то время не увенчались успехом, а после смерти ученого рукопись затерялась. Однако совсем недавно удалось отыскать черновик последней работы Черменского с авторскими правками, последняя запись в которой сделана в июле 1972 г. Ученый работал над этой рукописью почти до самой кончины, последовавшей 10 сентября 1973 г. Вечный покой Петр Николаевич Черменский обрел на Преображенском кладбище города, любовь и верность которому пронес через всю жизнь. Черменский написал более 70 научных статей в различных журналах и сборниках, не считая многочисленных заметок в периодических изданиях Лебедяни, Липецка, Тамбова и других городов. (очерк о П.Н. Черменском подготовлен с использованием материалов Ю.А. Рыжкова, Н.Грузман и Ю. Первицкого)

В.И.Данилов, к.б.н., председатель Липецкого отдела ГО СССР в период 1965-1975 гг.