На факультете географии, геоэкологии и туризма Воронежского госуниверситета осуществлен научный проект, поддержанный грантом Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» на тему «Моделирование трансформации ландшафтов Донского Белогорья в условиях динамики регионального климата и тенденций его дальнейших изменений». Исследование направлено на решение важной задачи – изучение трансформации ландшафтов и его отдельных компонентов в условиях меняющегося климата и динамики восстановления степного ландшафта при снятии антропогенной нагрузки.

В состав научного коллектива вошли представители кафедры физической географии и оптимизации ландшафта Воронежского государственного университета (доценты Бевз Валерий Николаевич и Горбунов Анатолий Станиславович) и Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета (Панкратова Любовь Александровна, Ганнибал Борис Константинович, Лесовая Софья Николаевна, Курочкин Юрий Николаевич), а также студенты и аспиранты обоих вузов. Руководителем гранта является зав. кафедрой физической географии и оптимизации ландшафта к.г.н., доцент Быковская Ольга Петровна.

Исследование проводилось на территории уникального региона – Донского Белогорья, который представляет собой участок правобережья долины реки Дон на участке от устья Воронежа до устья Черной Калитвы с выходами на поверхность белого писчего мела и уникальными ландшафтами: кальцефитными степями, меловыми борами, эрозионно-карстовыми комплексами. Территория была выбрана в качестве объекта исследования в связи с наличием большого количества участков водоразделов и пологих склонов, выведенных из сельхозоборота из-за их низкой продуктивности или введения природоохранного режима при создании заповедников и памятников природы. Выбору объекта исследования способствовало и наличие у авторского коллектива результатов многолетних наблюдений за состоянием ландшафтов и динамикой растительного покрова на территории природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье», который является давним партнером факультета географии, геоэкологии и туризма и местом проведения учебной ландшафтной практики студентов-географов.

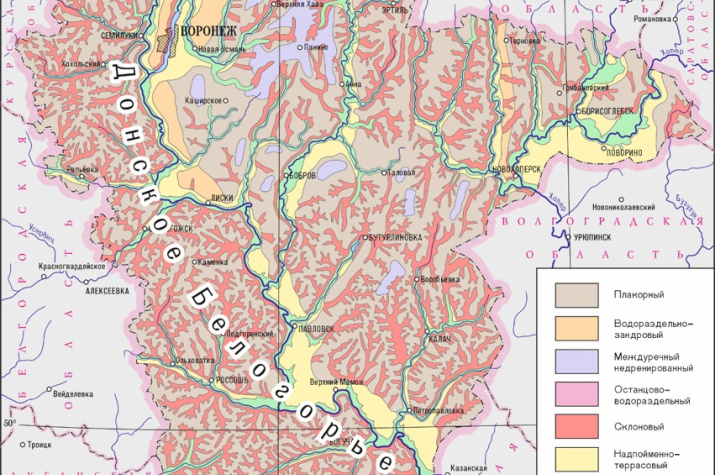

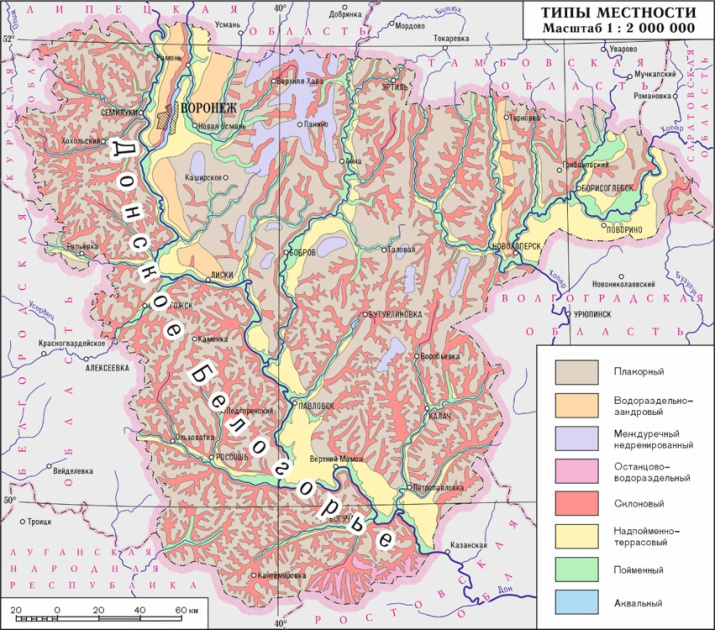

Положение Донского Белогорья на карте Воронежской области

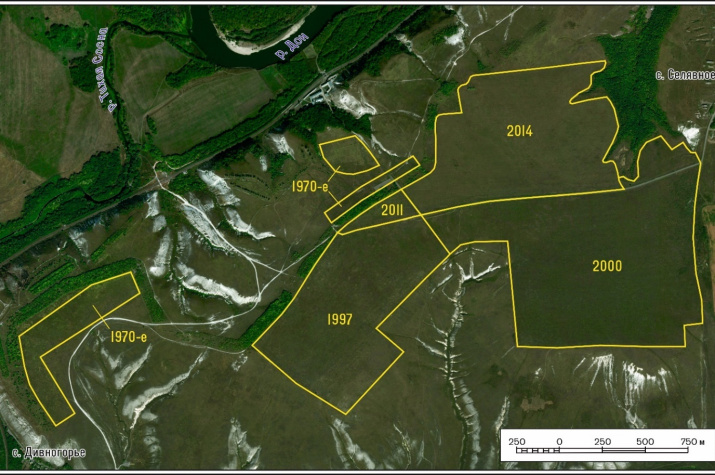

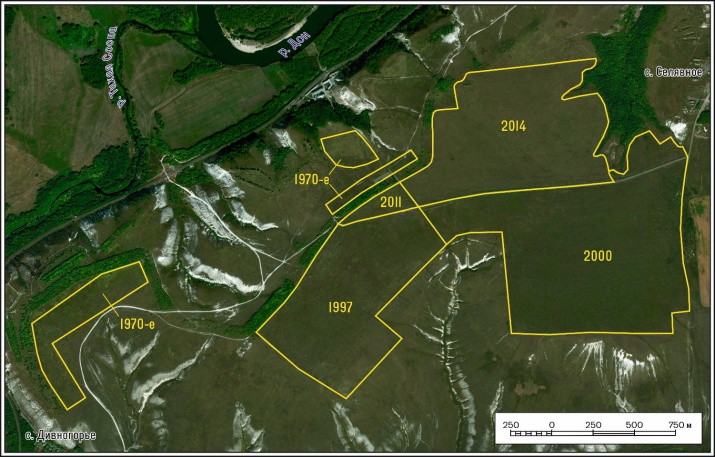

Для проведения полевых наблюдений в летний сезон 2024 года по картам землепользования и данным дистанционного зондирования Земли было выбрано несколько ключевых участков, в разные годы выведенных из сельскохозяйственного оборота.

Участки на территории музея-заповедника «Дивногорье», в разные годы выведенные из распашки

На территории ключевых участков были составлены крупномасштабные ландшафтные карты, заложены геоботанические площадки и взяты образцы почв для проведения лабораторных анализов.

Аспирант Санкт-Петербургского университета Илья Ганичев во время полевых работ

Параллельно с полевыми наблюдениями проводились исследования динамики климата по данным метеостанций Воронеж (как базовой длиннорядной) и Лиски (как опорной и репрезентативной для исследуемого района).

«В результате выяснилось, что за последние 30 лет произошли существенные изменения в температурном режиме Донского Белогорья, что проявилось в росте температур не только месяцев холодного времени года, но и теплого полугодия. Потепление зимних месяцев влечёт за собой ухудшение условий перезимовки растений. Рост температур в летние месяцы также неблагоприятен для растений, так как осадки в период активной вегетации выпадают в виде ливней, после которых часто устанавливаются продолжительные периоды без дождей, с сухой и жаркой погодой, что вкупе с ростом теплообеспеченности вегетационного периода способствует усилению засушливости. При этом прогноз до 2040 года с использованием линейных моделей высокой приемлемости позволяет сделать вывод, что выявленные тенденции сохранятся» - считает Юрий Николаевич Курочкин, климатолог, старший преподаватель СПбГУ.

Такие изменения климатических условий, по мнению научного коллектива, безусловно, не благоприятны для сельскохозяйственных культур, они не способствуют сохранению озимых посевов и создают дефицит влаги в летний период. В то же время они не существенно влияют на восстановление приспособленной к засушливым условиям злаковой растительности степей.

На основании долгосрочного ряда наблюдений за растительным покровом специалистов-ботаников из Санкт-Петербургского университета Панкратовой Любови Александровны и Ганнибала Бориса Константиновича были установлены стадии восстановления степной растительности, финалом смены которых должно стать формирование ковыльно-типчаково-разнотравной степи или вторичной целины. В ходе исследования выяснилось, что параллельно с процессом восстановления степей идет процесс их зарастания древесно-кустарниковой растительности. Это результат отсутствия регулярного выпаса на залежных участках. Как будет развиваться зарастание пока не понятно, но наблюдения даже нескольких последних лет указывают на то, что это процесс идет довольно активно и единственным ограничивающим для него фактором выступают ландшафтные пожары. Вполне вероятно, что его итогом станет появление плодовой (среди деревьев доминирует дикая яблоня и груша) лесостепи саваннового типа. Это очень интересное наблюдение, ведь большинство специалистов-ботаников относят южную часть Донского Белогорья к зоне степей, в которой леса на водоразделах произрастать не могут.

Степь, зарастающая древесно-кустарниковой растительностью

«В настоящее время коллектив авторов завершает обработку полевых материалов и готовит научный отчет по результатам проведенного исследования, но уже сейчас можно сказать, что это был замечательный опыт взаимодействия с нашими коллегами из Института наук о Земле Санкт-Петербургского университета. Мы благодарны Воронежскому областному отделению и дирекции Русского географического общества за поддержку нашей инициативы и возможность реализовать этот совместный проект. Кстати, в ходе полевых работ у нас возникла идея о возможности использования потенциала степных участков для развития познавательного ландшафтного туризма в нашей области. Большинство людей даже не подозревает, насколько могут быть прекрасны наши степи, и живет в полной уверенности, что в нашем регионе ничего выдающегося или хотя бы примечательного нет. Как глубоко они заблуждаются! Возможно, это и станет темой новой заявки на грант Русского географического общества» - сообщила руководитель гранта Ольга Петровна Быковская.

Материал предоставлен Быковской Ольгой Петровной