Современный этап социально-экономического развития России характеризуется объективно растущим интересом к обширному комплексу исследования региональных проблем как ученых, так и практиков-управленцев. Пространственный аспект различных явлений оказался в центре внимания при региональных исследованиях. Сведение к минимуму неравенств, препятствующих устойчивому развитию стран и отдельных регионов является одной из важнейших задач национальной и региональной политики, одним из методов решения которых является типологизация регионов как объектов управления.

В основе экономико-географических типологий лежат объективные различия природного, экономического и социального характера, существующие между отдельными регионами. Многообразие экономико-географических типологий районов может быть сведено к трем основным видам: по характеристикам (хозяйственная специализация, уровень хозяйственного освоения, оценка внутренней транспортной организации регионов), по динамике развития, по экономико-географическому положению. Типологии по динамике развития основываются на анализе развития динамики систем, в том числе районов, и особое внимание здесь привлекают два аспекта: скорости развития и стадии развития. В типологиях по экономико-географическому положению возможно выделение в каждой центров и районов периферийных и полупериферийных.

Общепризнанной типологии регионов не существует ни в приложе-нии к России, ни к другим странам мира. Российские регионы традиционно различаются по большинству экономических и социальных параметров. В настоящее время разница в социально-экономическом развитии субъектов России составляет 10-15 раз. Таким образом, в регионах наблюдаются качественно различные типы социально-экономической ситуации. Типологизация регионов - это необходимое условие выработки оптимальной региональной политики. Принадлежность региона к определенному типу во многом обусловливает модель управления его социально-экономическим развитием.

В настоящее время в России разработан целый ряд типологий регионов, как комплексных, так и узко специализированных. Основу одних типологий составляют экономические показатели как факторы социально-экономического развития, других – социальные показатели как его индикаторы. Одна из важнейших целей многих разрабатываемых в России региональных типологий – выявление кризисных территорий для последующего применения к ним определенных механизмов региональной политики (табл. 1).

применения к ним определенных механизмов региональной политики (табл. 1).

| Таблица 1. Типологии российских регионовТипологии российских регионов | Выделяемые группы |

| по уровню социально-экономического развития (рис. 1) | 1. лидеры; 2. относительно развитые или опережающие по доходу; 3. «середина»;4. аутсайдеры |

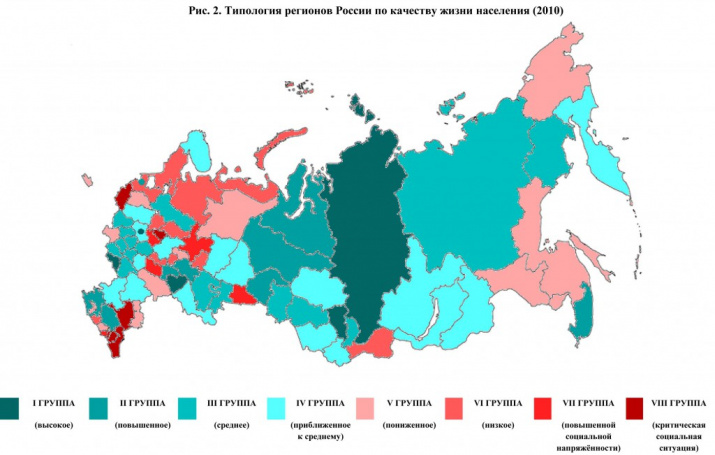

| по качеству жизни населения (рис. 2) | 1 группа – высокое; 2 группа - повышенное; 3 группа – среднее; 4 группа - приближенное качество жизни; 5 группа - пониженное; 6 группа – низкое; 7 группа - повышенной соци-альной напряженности;8 группа – критическая социальная ситуация |

| для региональной политики | 1. регионы, находящиеся в экстремальных природных условиях и не имеющие ценных природных ресурсов; 2. регионы, находящиеся в экстремальных природных условиях и рас-полагающие ценными ресурсами; 3.узкоспециализированные индустриальные районы северной и средней полосы РФ; 4. крупные индустриальные регионы средней полосы РФ; 5. небольшие индустриально-аграрные регионы средней полосы РФ; 6. крупные индустриально-аграрные регионы южной полосы;7. небольшие окраинные регионы юга РФ с низким уровнем социально-экономического развития; 8. столичные регионы; 9. погранич-ные регионы с ярко выраженной военной функцией |

| по инвестиционной привлекательно-сти (рис. 3) | 1. «локомотивы»; 2. «опорные регионы»; 3. «полюса роста»; 4. «проблемные регионы»; 5. регионы с неопределившимися перспективами |

| по форме организации хозяйства и его структуре | 1) многоотраслевые; 2) промышленные; 3) аг-рарно-промышленные; 4) трудоизбыточные; 5) с особым режимом хозяйствования |

| по демографическим проблемам ре-гионов | 1. наиболее урбанизированные регионы России; 2. менее урбанизированные регионы Центральной России; 3. Регионы нового ос-воения на севере и востоке России; 4. нацио-нальные автономии на юге России |

Пензенская область относится к следующим группам регионов предложенных выше типологий: по уровню социально-экономического развития – «срединный регион» более освоенной зоны; по качеству жизни населения – регион повышенной социальной напряжённости; по инвестицион-ной привлекательности – регион с неопределившимися перспективами; для региональной политики – небольшая область средней полосы с равномерным развитием обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства; по форме организации хозяйства и его структуре – промышленный регион; по демографическим проблемам регионов – менее урбанизированный ре-гион Центральной России. Говоря о перспективах развития Пензенской области, нужно отметить её положение в новой иерархии регионов, предложенной в «Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)». На 2006 год Пензенская область являлась примером старопромышленных регионов (тради-ционная индустрия и сельское хозяйство). Реализация активного (целевого) варианта базового сценария позволит Пензенской области к 2015 г. в результате фактической реиндустриализации превратиться в регион технологического трансфера со средним потенциалом роста, интенсивно обновляющим свою технологическую и производственную базу, в т. ч. с вовлечением внутреннего научно-технологического и интеллектуального потенциала. Реализация пессимистического варианта приведет к стагнации экономики региона в среднесрочной перспективе и социально-экономическому упадку на фоне регионов-лидеров и сложившихся зон технологического трансфера. Данный вариант может реализоваться в случае совмещения неудач в сфере управления развитием региона и неблагоприятной экономической ситуации в РФ, что представляется маловероятным.

* Необходимо отметить тот факт, что положение любого административного субъекта в системе типологий российских регионов будет оце-нено правильно только тогда, когда в наличии имеются современные данные по социально-экономическим показателям (за последние 2-3 года). В данном статье рассматриваются типологии, составленные по данным 2005 - 2010 годов. Таким образом, возникает необходимость в обновлении данных, являющихся основой рассмотренных выше типологий.

Литература:

1. Видяпин В.И. Экономическая география России. – М.: Инфра-М: Российская экономическая академия, 2004. – 568 с.

2. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая география Рос-сии – М.: Гардарики, 2001.

3. Региональная экономика / Под ред. проф. Т.Г. Морозовой, 2-е изд. перерабо-танное и дополненное – М.: ЮНИТИ, 2000.

4. Российский статистический ежегодник. 2011/Статистический сборник/Росстат. – М., 2011.

5. Желтиков В.П. Экономическая география / Н.Г. Кузнецов, С.Г. Тяглов. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 384 с.

6. Экономическая география России / Под ред. Т. Г. Морозовой. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

7. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года) / СПб, 2007.

Автор: член Русского географического обществ, студент 5 курса кафедры география ПГУ ППИ,

Денис Вадимович Колыганов