Природно-культурное наследие села Нижнее Аблязово

С. Н. Артемова, К.А. Волкова, И.В. Пантюшов

ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕЛА НИЖНЕЕ АБЛЯЗОВО

В настоящее время процесс глобализации охватил все стороны нашей жизни и породил серьезную опасность потери «исторической памяти» обществом.

В нашей области, как и в других регионах страны, сложная социальная проблема – отток молодежи из села, отход от традиционной культуры и, в целом, утрата национальной идентичности. Однако, именно в селе сохранились традиции и объекты национальной культуры. Сельский ландшафт, сформированный в конкретных природных условиях, на протяжении столетий запечатлевал в материальных формах историю и культуру, национальные традиции и обычаи проживающих здесь народов. Каждое село является по-своему уникальным историческим культурным ландшафтом. Пензенская область имеет длительную и сложную историю хозяйственного освоения в связи с особенностями природных ландшафтов. Территория нашего края расположена в живописных ландшафтах лесостепи на западных склонах Приволжской возвышенности. Чередование лесов, степей, лугов, многочисленных рек и холмов, благоприятные климатические условия, плодородные почвы - все это привлекало людей, начиная с древних времен. И до сих пор у нас сохранились села с разной национальной культурой (русской, мордовской, татарской, чувашской) и села со смешением культур. Культура коренных народов связана с вмещающим природным ландшафтом, его природно-ресурсным потенциалом, эстетическими свойствами.

В Институте культурного и природного наследия разработан подход к изучению культурного ландшафта как совместного произведения человека и природы (Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова, Р. Ф. Туровский). По их мнению, культурный ландшафт это система материальных и духовных ценностей, обладающих высокой степенью экологической, исторической и культурологической информативности. В данной трактовке культурный ландшафт находится в полном соответствии с методологией, выработанной ЮНЕСКО в отношении объектов Всемирного природного и культурного наследия. Особое внимание уделяется при этом тем событиям в истории и культуре народов, которые существенно повлияли на их развитие. Прежде всего, это такие категории, как национальные парки и музеи-заповедники.

Группа студентов-географов ПГУ, члены научного студенческого кружка по геогафии, изучают культурные ландшафты Пензенской области. Наша задача – исследовать те сельские культурные ландшафты Пензенской области, которые хранят память о культуре своих предков, их взаимодействии с окружающим природным ландшафтом. Одним из таких уникальных исторических ландшафтов является село Нижнее Аблязово Кузнецкого района и его окружение. Само село, как и большинство, вымирает. По документам здесь проживает около 100 человек, а по факту — не более 80 человек. Расположено село в 24 км к юго-западу от Кузнецка в живописном ландшафте на высоком плато Приволжской возвышенности. Первые сведения о селе относятся к началу XVIII века. Природный ландшафт с тех пор изменился, но незначительно.

Природный ландшафт и природное наследие.

Село расположено на правобережном склоне долины реки Тютнярь, правого притока реки Кадада Сурского речного бассейна. Вся территория междуречья верховий Суры и реки Кадады относится Сурско-Кададинскому ландшафту, который входит в группу ландшафтов эрозионно-денудационных равнин высокого плато Приволжской возвышенности. Для всей этой группы характерны общие черты природы, связанные с геологической историей развития. В результате поднятия Приволжской возвышенности, сложенной в основном некарбонатными породами (пески, песчаники, опоки), образовался сильно пересеченный рельеф с глубокими речными долинами, оврагами и останцами плотных пород на водоразделах. Почвы песчаные каменистые малоплодородные. Климат, рельеф и геологическое строение способствовали формированию лесной растительности. Леса относятся к типу «хвойно-широколиственные», но здесь хорошо выражена склоновая смена зональных ландшафтов. На водоразделах свыше 300 м преобладают хвойные леса, на склонах высотой 200- 250 м – широколиственные леса, а на речных террасах – луговые степи.

Таким образом, природный ландшафт окружающий село Нижнее Аблязово можно охарактеризовать так: широколиственные леса урочиша Тютнярь на склоне водораздела Кадада-Сура. Мы не знаем, как выглядел ландшафт к моменту первого заселения, но согласно первому картографическому источнику на эту территорию, леса здесь на значительной площади вырублены. На карте генерального межевания Кузнецкого уезда Саратовской губернии 1798 г. (тогда эта территория не входила в Пензенскую губернию) видно, что вся долина реки Тютнярь и вся водораздельная поверхность Сура – Кадада были распаханы. На сегодняшний момент площадь лесов не изменилась, изменился видовой состав леса. Почти все широколиственные, в основном дубовые ласа были вырублены еще во времена Петра Великого. Дубы сплавляли по рекам на строительство флота. Сегодняшние вторичные леса возобновляются, имеют достаточно благополучное экологическое состояние, но это, в основном, мелколиственные (осина, береза) и саженые сосновые леса.

Особенности географического положения села на «изломе» геологических структур отразилось на его природных особенностях. Плотные песчаники и опоки Сурского плато выходят на поверхность, прорезаемые реками Кадада и Тютнярь. В западной верхней части села много выходов каменных глыб песчаника, которые население использует в строительстве своих домов и в хозяйстве. Лес сохранился в основном в левобережье реки Тютнярь на крутом склоне за селом. В самом селе участки лесной растительности сохранились в оврагах. Две основные улицы села разделены оврагом и с южной стороны село огорожено крупной овражно-балочной системой протяженностью более двух километров, занятой лесом. В овраге происходит разгрузка грунтовых вод. Множество родников с чистой вкусной подземной водой – природное достояние села. Однако, большая часть родников заилилась. Виной тому является активный подповерхностный плоскостной и поверхностный сток, который приносит много мелкозема с полей на водоразделе.

В настоящее время, жители села озабочены сохранением и благоустройством родников. В Яруге (так называют местные жители глубокий, поросший лесом овраг) обустроен родник «Домнина дырочка». Здесь установили каптажное устройство, переливную трубу, новый сруб. Вода в роднике чистая прозрачная вкусная. В планах «спасти» другие родники в овраге.

К природному наследию села можно отнести все его окружение. Живописные ландшафты создает пересеченный рельеф. Овраги и речушки с их древесной растительностью и водой, водораздельные поверхности с полями и лугами. Пейзаж села обладает высокими эстетическими свойствами и способствует оздоровлению.

Культурное и историческое наследие

Село Нижнее Аблязово расположенное в Кузнецком уезде Саратовской губернии, было основано Григорием Афанасьевичем Аблязовым, прадедом знаменитого писателя Александра Николаевича Радищева. В 1692 году Григорий Афанасьевич получил земли в собственность «за многую службу» своего отца, Афанасия Аблязова. Родившийся в середине 1670-х годов, Григорий Афанасьевич происходил из небогатой дворянской семьи. Его отец был военным и обеспечивал семью своим служением. Григорий Афанасьевич был человеком щедрой души, истинным покровителем Православной веры. Он славился своим благотворительством, строил великолепные храмы и делал щедрые пожертвования монастырям. В его владении находились обширные поместья в Саратовской, Симбирской и Пензенской губерниях. Григорий Афанасьевич служил в армии, занимая должность полкового квартирмейстера в гренадерском кавалерийском полку. В отставку он вышел в чине капитана. Григорий Аблязов был глубоко духовный человек. Он прошел всю Северную войну (1700-1721 гг.) и выжил. В начале XVIII века в селе произошло волнение крестьян. Чтобы избежать неминуемой расправы, помещик Григорий Афанасьевич Аблязов был вынужден спрятаться в овраге неподалёку от поместья, просил Бога о спасении и выжил. Он дал обет построить пять церквей. Одна из церквей построенных на средства Григория Аблязова - церковь Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово. Кстати, Григорий Афанасьевич является прадедом писателя Александра Николаевича Радищева. Одна из церквей находится в селе Радищево, Бывшее Верхнее Аблязово. Причем Г.А. Аблязов строит не просто скромные храмы для сельского прихода, а стремится создать выдающиеся памятники скусства.

Белокаменная церковь Рождества Христова в Нижнем Аблязово является историко-архитектурным объектом федерального значения. Это настоящее культурное чудо, она построена в 1724 году и сохранилась до наших дней почти в первозданном виде. Каменная церковь типа восьмерик на четверике красиво смотрится на высоком холме, утопающем в роскошной зелени деревьев. Рядом с храмом - яблоневый сад, который старожилы называют Барским.

Когда с приходом большевиков наступили тяжелые времена, храму все же удалось устоять и избежать печальной участи благодаря крепкой вере христиан. Согласно преданию, когда церковь хотели взорвать, люди зашли внутрь и объявили, что не выйдут, пусть, даже их подорвут вместе со святыней. Храм устоял, правда, старинный колокол был все же сброшен и отправлен на переплавку. Человека, который руководил этим варварским деянием, по рассказам местных жителей, через несколько дней разбил паралич и вскоре он умер. Но использовать здание как храм, конечно, запретили. Был отдан под хозяйственные нужды. Тогда принято было храмы приспосабливать под зернохранилища, гаражи, клубы. Здание церкви было приказано использовать в роли сельскохозяйственной постройки для хранения зерна. По расказам местных жителей, прихожанка Храма Анисья Волякова совершила в то время поистине героический и очень смелый поступок. Женщина буквально «отвоевала» алтарную часть храма, куда переместила и церковную утварь. Обращались к председателю ЦИКа Михаилу Калинину с просьбой запечатать центральный церковный предел. Всероссийский староста разрешил. Некоторые иконы верующие спрятали в своих домах. Анисья не разрешила сыпать зерно на алтарь, а молодежь, работающую на зерновом складе, просила уважать святыню, ведь когда-то она обретет новую жизнь. Благодаря этому большая часть церковного убранства сохранилась до наших дней. А в передней части храма десять лет хранили зерно. После войны, в 1946, в храме возобновились церковные службы. Иконы снова вернулись на свои прежние места, а Крест Спасителя был торжественно пронесён через живой коридор, который создали верующие.

Уникальность этого Храма во-первых в том, что эта старейшая в Пензенской области церковь, дошла до нас почти в первозданном виде! На протяжении трех столетий службы почти не прекращались. Во-вторых, его архитектура. Храм православный, но в "западном" стиле. Интерьер храма – уникальный образец эпохи барокко, искусства первой половины 18 века. Барокко — это западная традиция, — рассказывает отец Сергий, много сделавший в наше время для сохранения церкви, - этот западный стиль стал популярен при Петре I. Свойственное стилю убранство часто можно встретить в храмах Санкт-Петербурга. А в глубинке сложно было найти искусных художников, резчиков по дереву, потому использовался более лаконичный стиль.

В Храме находится много старинных икон, написанных в 18-19 веках. Среди реликвий - "Господь Вседержитель", "Распятие Христа", "Казанская икона Божией Матери", "Моление о чаще", "Святых благоверных Петра и Февронии Муромских" и другие. По словам священника и прихожан, Храм Рождества Христова – это самое настоящее «место силы», Божественной энергии, проявляющейся в природе данной местности и в людях, которые там живут.

Язык аблязовских масов

Особый колорит культурного наследия села – исторически сложившийся диалектическая группа местных жителей. Уже в конце XVII века в селе Нижнее Аблязово во дворах и на улицах можно было услышать непонятные слова, выражения, понятные только местным жителям. Здесь осела артель мастеров, которые называли себя масами. Все они отличались особой статью, обладали духовными знаниями, говорили между собой на условном языке, непонятном простому народу, торговали книгами и иконами. Со стародавних времен закрепилось название односельчан - аблязовские масы. Среди старшего поколения было принято выражение «Здорово, масок!» - т.е. «Здравствуй, земляк!». В обыденной жизни, как правило, они пользовались обычным русских языком, но если возникала необходимость "посекретничать" переходили на масовский. Местные жители вспоминают: «Двое портных масов были наняты богатой городской семьей для того, чтобы сшить наряды. Прожив немного в доме, они пришли к выводу, что хозяин скуп: платит за работу мало, кормит плохо. Чтобы не остаться в накладе портные договорились между собой: "Масов, хвойка сапова, ласенько бы ссафить саров" - что означало: "Кормежка плохая, надо бы немного украсть денег" (в данном смысле: вернуть свое заработанное). Особенно выручал этот язык в годы войны, когда цензура тщательно проверяла все солдатские письма. Масовский язык, который, возможно, казался военной цензуре чем то непонятным, был хорошим инструментом конспирации для того, чтобы подать весточку родным с фронтов Великой Отечественной войны, причем весточку правдивую, в обход зловредной цензуры.

В настоящее время язык утрачен. Молодежь его не знает, лишь старшее поколение помнят некоторые слова и выражения. Так, при встрече с местными жителями студенты из первых уст услыхали этот «тайный» язык.

Большую работу по изучению культуры своих предков провели местные жители в 2023 году в рамках грантового проекта «Я-мас. Мы-аблязовцы». По результатам был издан краеведческий сборник, в котором отражена культура местной языковой группы. Масы – это удивительные местные жители, со своими традициями, с крепкой верой и сильной волей. Откуда же появились масы в Нижнем Аблязово?

Масы – явление общероссийское. Еще их называли офени. Офенский язык был самым известным и влиятельным арго (специализированным тайным наречием) в России. Изобрели этот язык офени — торговцы-разносчики, переходившие из одного в другой город России с коробами своего товара. У них могли быть книги, иконы, одежда, украшения, лубочные картинки, что угодно. Именно говор офеней стал основой для современного воровского жаргона. Офенский промысел зародился на территории между Владимиром и Нижним Новгородом, в местах, где находились целые села иконописцев. Именно иконы были главным товаром, который разносили первые офени. С середины XVII века в России произошел религиозный раскол и помимо «официальных» православных появились староверы или раскольники. У староверов были (и до сих пор есть) свои обряды и свои иконы, официальная церковь считала их еретиками и в разные времена с разной степенью жестокости преследовала. Поэтому именно в этой сфере появился один из самых больших и доходных «черных рынков» и тайный язык. В язык офеней примешивался местный говор.

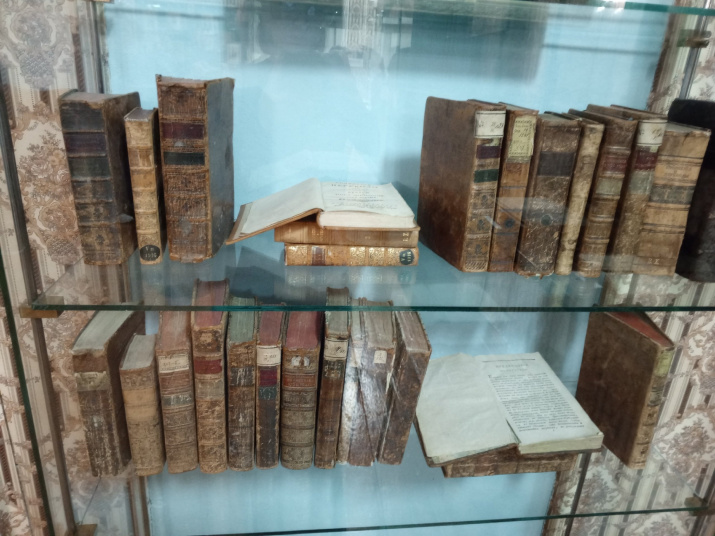

Масы своего рода профессиональная группа, с высоким чувством отделённости от окружающего мира. Торговали масы исключительно духовно-интеллектуальным товаром: книгами, иконами. Они умели много и подробно рассказать про свой товар, были грамотными. К В.И. Далю в 1853 году и обратился граф Л.А. Перовский, глава Особого секретного комитета при Министерстве внутренних дел Российской империи с просьбой составить «словарь тайного языка раскольников (и, главным образом, из словарного загашника офений-беспоповцев)». Первым делом, Владимир Даль запросил материалы из близлежащих губерний, где проживали офени — Владимирской, Костромской, Калужской и Симбирской губерний. К концу 1854 года «Офеньско-русский словарь» был готов, а в начале 1855 года был завершен и обратный, — «Русско-офеньский словарь». Общим числом офеньских слов, чуть более 5 тысяч».

В Нижнем Аблязове группа масов осела, когда начались распадаться это движение в центральной России.По словам местных сторожил, аблязовские масы были мастеровыми людьми. С наступлением осени, отправлялись во все концы России на заработки. Многие брали с собой швейную машинку и обшивки богатые семьи. И чтобы сохранить секреты своего ремесла, «в людях» общались на своём тайном языке, это помогало им выживать. Местная жительница Егорова Людмила Николаевна вспоминает: «Когда мой дед, Кеньшов Алексей Афанасьевич, мой отец Турков Николай Романович, мой дядя, Кеньшов Юрий Алексеевич, и мои многочисленные родственники говорили по-масовски, мне казалось в детстве, что это игра такая у взрослых. В подростковом возрасте, когда я приставала к бабушке Екатерине Тихоновие с расспросами, «что же за масы такие», она уходила от ответа. Уже после ее смерти я догадалась, что бабушка, жена вернувшегося из плена солдата, помнящая репрессии 30-ых годов прошлого века, скорее всего, боялась лишней огласки и внимания к стилю общения».

Таким образом, предки села Аблязово были обособленной группой, говорившей между собой на условном языке, непонятном народу. Язык как уникальное явление культуры тоже подвержен изменениям, он со временем зволюционирует. Но в нем, языке, должен оставаться стержень, своеобразный код «свой-чужой», по которому люди будут узнавать, как «аблязовские массы» - друг друга. И как надо беречь этот сердечный стерженек, чтобы остаться человеком, русским человеком, сердечным человеком, верным традициям предков человеком.

В целом, можно сказать, что село Нижнее Аблязово обладает богатым природно-культурным наследием, имеет свой уникальный культурный ландшафт, который необходимо сохранить.

Исследовательская работа выполнена в рамках реализации проекта «Творческие личности: творческое сообщество — этнокультурный центр «Гардарика», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Примечания.

1. Калуцков В.Н. Исследования культурного ландшафта в России: методология, история вопроса, современная ситуация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gees.bham.ac.uk/documents/

DraftPapers/CulturalLandscape_Kalutskov.pdf

2. Цодикович В.К. Григорий Афанасьевич Аблязов – строитель церквей –Ульяновск: Издание В.К. Цодиковича, 2012. – Ч.1 – С. 3-9

3. Словарь офеней «В.И. Даль»

https://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/dictionary_of_ru/of_ru_1a.htm